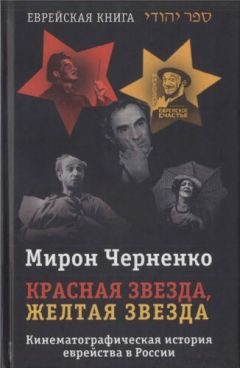

Мирон Черненко - Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999."

Описание и краткое содержание "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999." читать бесплатно онлайн.

Еврейский характер, еврейская судьба на экране российского, советского и снова российского кино.

Вот о чем книга Мирона Черненко, первое и единственное до сего дня основательное исследование этой темы в отечественном кинематографе. Автор привлек огромный фактический материал — более пятисот игровых и документальных фильмов, снятых за восемьдесят лет, с 1919 по 1999 год.

Мирон Черненко (1931–2004) — один из самых авторитетных исследователей кинематографа в нашей стране.

Окончил Харьковский юридический институт и сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Заведовал отделом европейского кино НИИ киноискусства. До последних дней жизни был президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России, неоднократно удостаивался отечественных и зарубежных премий по кинокритике.

Любопытно, что этот мотив — погром, пережитый персонажем историко-революционной картины, все равно, еврейским ли, славянским ли, но в любом случае как катарсис, как политический оргазм, как момент истины, функционирует безотказно и неизменно на протяжении всех предвоенных советских лет, уходя с экрана только вместе со всей еврейской проблематикой. К примеру, последним подтверждением несущей способности этого мотива в немом кинематографе является одна из самых поздних немых лент, вышедших на экраны уже в полностью «звуковом» 1934 году, — фильм «Чудо» П. Петрова-Бытова, действие которого происходит во время революции 1905 года.

Справедливости ради замечу, что не меньше было в ту пору примеров обратного свойства, Не забудем, что сталинский режим добивал остатки и так уж запуганного и забитого налогами нэпа, а кинематограф исправно подливал жару в идеологическую кампанию, всеми возможными средствами разоблачая невесть откуда взявшихся и столь расплодившихся кровопийц, мироедов и прочих врагов трудового народа. Здесь было никак не обойтись без жупела «кулака-лавочника» (вот такой странный гибрид, чтобы одним махом как бы сразу двоих врагов убивахом!) со знаковой фамилией Каганов, который всех обвешивает да обманывает, а к тому же еще и сына воспитал — хулигана, лоботряса и бездельника.

Речь идет о фильме «Последняя скорость» (другое название — «Она любит скорость», режиссер А. Доббельт, 1929), собственно к еврейской тематике не имевшем никакого отношения, но не упустившем случая лишний раз пнуть очередной «пережиток капитализма».

Примерно такая же ситуация обнаруживается по меньшей мере еще в двух фильмах того же года. В «Преступлении Ивана Караваева» (режиссер Татьяна Лукашевич) тоже фигурирует зловредный частник и его не менее зловредная супруга, самим фактом своего существования препятствующие развитию и процветанию кооперативного движения. Естественно, они связаны с неким высокопоставленным правым уклонистом, еще не обозначенным как враг народа, но уже подлежащим разоблачению и изгнанию из партии. Таким образом жизнь простого частника, еще официально не запрещенного законом, становится частью большой политики, которая вскоре обрушит на него всю тяжесть пролетарского гнева. Еще более зловещая фигура — злостного вредителя по фамилии Штокман — вырисовывается в сюжете фильма «Свой парень» (другие названия — «Строители» и «Два промфинплана», режиссер Л. Френкель). Здесь уволенный за многочисленные грязные поступки инженер Штокман мало того что становится нэпманом, так еще и оказывается гнусным идейным и моральным совратителем простого русского студента-практиканта, навязывает ему свои буржуазные взгляды, а в конце концов ломает ему жизнь и судьбу, заставляя совершить преступление, то есть продать ему некую чрезвычайно важную для выполнения заводского плана арматуру. Разумеется, и здесь все закончится благополучно, враг будет разоблачен и обезврежен, как во множестве других фильмов тех лет, готовивших зрителя к ликвидации кулачества и нэпманства «как класса», вне зависимости от пола, происхождения и вероисповедания, так что эта, да и другие картины подобного рода, вероятно, не заслуживали бы упоминания, если бы не то, что уже в самом начале тридцатых на экране появляется мотив еврея-растлителя, правда, еще в сугубо классовом выражении, без прямого указания национальности.

В ту простодушную пору, когда все определялось классовым подходом, вероятно, никому и в голову не могло прийти, что по прошествии времени мотив этот выйдет на первый план советской публицистики уже в самом откровенном, этноконфессиональном выражении. Тем более что на экране тех лет не только соблюдался привычный баланс обеих ветвей «еврейского» кинематографа — сентиментально-морализаторский, с одной стороны, и патетически-пропагандистский — с другой, но как раз в это время выходит на экраны едва ли не самый громкий панегирик в честь местечкового еврея, ушедшего в революцию, ставшего коммунистом и сделавшего карьеру только благодаря своей причастности к общему делу, к самой передовой на свете идеологии. В честь неграмотного сапожного подмастерья Давида Горелика, ставшего директором обувной фабрики.

Речь идет о несохранившемся, к сожалению, фильме Григория Рошаля «Человек из местечка» (1930, другие названия — «Давид Горелик», «Разрез эпохи», «Мечтатель»), постулировавшем как бы окончательный расчет с психологией «штетла», со средневековой отъединенностью еврейства от большого мира больших дел и больших свершений. Не забудем, что конец тридцатых годов именовался в публицистике тех лет «восстановительным периодом», причем речь шла вовсе не о реставрации чего-то прошедшего, но аккурат наоборот — о созидании чего-то абсолютно нового, в том числе нового советского человека, одним из которых было предназначено стать бедному еврею Давиду Горелику. Говоря иначе — о прощании с еврейством как образом жизни, цивилизации, менталитета, культуры, религии, то есть всего того, что составляло, вероятно, смысл жизни маленького Давида.

Поскольку фильм не сохранился, судить о том, насколько эффективно была решена эта идеологическая задача и насколько притягателен в пропагандистском смысле был образ Горелика, весьма затруднительно, но, учитывая тот факт, что в этой роли, вообще-то одной из немногих в его кинематографической актерской судьбе, снялся великий Вениамин Зускин, вряд ли можно предположить, что на экране появился некий идеологический монумент. Скорее, совсем наоборот. Впрочем, говорить об этом трудно еще и потому, что и прижизненная судьба картины была не самой благополучной, ибо современная ей пресса практически на ее выход к зрителю не откликнулась.

Судьбой Давида Горелика агиографическая проблематика на экране далеко не исчерпывается, напротив, вышедшая почти одновременно с картиной Рошаля экранизация романа Александра Фадеева «Разгром», в центре которой, как было известно каждому школьнику моего поколения, находился человек с нерусской фамилией Левинсон, представляет собой почти классический пример раннего житийного жанра на советском экране.

Не пересказывая сюжет фильма, полностью совпадающий с сюжетом повести (за естественными отсечениями лишних линий и персонажей), замечу лишь, что неизвестный мне исполнитель роли Левинсона В. Яблонский обладает всеми типическими этническими чертами человека, носящего именно такую фамилию, в отличие от одноименного персонажа ленты, снятой спустя почти три десятилетия, уже в конце пятидесятых годов, где облик актера, играющего командира партизанского отряда, настолько лишен каких-либо запоминающихся черт вообще, что представляет собою лишь овеществленную идеологему, прямолинейно и неуклонно ведущую подведомственных ей персонажей к полной и окончательной победе над всеми врагами советской власти. Но об этом — в свое время. Сейчас хочется отметить лишь тот факт, что более героического персонажа иудаика в советском кино не знала ни до, ни после фильма режиссера Н. Береснева (1931).

Рассматривая репертуар советского кино в последние годы немого кинематографа, перед приходом звука и связанной с этим полной эстетической переориентацией и дезориентацией искусства, только-только достигшего зрелости, надо отметить редкостную его хаотичность, разорванность, одновременное сосуществование самых неожиданных тенденций, сюжетных и характерологических стереотипов в фильмах, зачастую снятых на одной и той же студии, в одном и том же году, по одним и тем же идеологическим и эстетическим лекалам. Тем более что смена эстетической парадигмы, при всей ее агрессивности и непривычности, была очевидна и понятна, чего никак нельзя было сказать о смене парадигмы идеологической, происходившей подспудно, в обстановке глубокой тайны и безгласности, время от времени прорываясь наружу в форме шоковых сообщений о неких политических переменах на самом верху властной пирамиды, тем самым постоянно и целенаправленно поддерживая общество (если население Советского Союза в ту пору вообще можно было называть обществом) в состоянии неуверенности, страха и готовности принять на веру и к исполнению все, что только вознамерится предложить ему власть предержащая. Ситуация эта проявлялась на экране в формах еще более неопределенных, примером чему — несохранившаяся картина будущего классика советского кино Сергея Герасимова «Сердце Соломона» (1932, другое название «Интернационал»), повествовавшая, как это было принято в эпоху социального заказа и промфинплана, о сельскохозяйственной коммуне «Красные степи», в которой самоотверженно и совершенно добровольно трудятся плечом к плечу представители всех национальностей Советского Союза, составляя заявленный в названии картины Интернационал. Так что не было бы в фильме Герасимова ничего принципиально нового по сравнению с десятками фильмов, бодро, бойко и единогласно приветствовавших начавшуюся коллективизацию сельского хозяйства и ликвидацию кулачества как класса, если бы на это идейно-политическое веретено не была намотана еще одна линия, и не просто намотана — она как бы окутывала своей подробностью и неожиданной значительностью духоподъемный сюжет и принимала на себя функцию откровенно сюжетообразующую, хотя на первый взгляд даже не обязательную.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999."

Книги похожие на "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мирон Черненко - Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999."

Отзывы читателей о книге "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999.", комментарии и мнения людей о произведении.