Жан Флори - Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи"

Описание и краткое содержание "Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи" читать бесплатно онлайн.

Герой новой книги известного историка-медиевиста Жана Флори Боэмунд Антиохийский входил в число предводителей Первого крестового похода и был одним из самых прославленных крестоносцев той эпохи. Сама его бурная жизнь, полная взлетов и падений, может стать иллюстрацией эпохи крестовых походов и истории западноевропейского рыцарства. Старший сын нормандского рыцаря Роберта Гвискарда, прошедшего путь от простого рыцаря до владыки Южной Италии, Боэмунд ответил на призыв папы Урбана II отправиться отвоевывать Святую землю. Вместе с крестоносным воинством он участвовал во всех крупных баталиях Первого крестового похода: сражался с турками-сельджуками в битве при Дорилее, осаждал ключевой стратегический пункт в Северной Сирии, Антиохию. Благодаря своей отваге, дипломатическим талантам и ловкости он стал правителем первого христианского государства на Ближнем Востоке — Антиохийского княжества. Жан Флори не случайно написал биографию Боэмунда — в этом опытном военачальнике и блистательном рыцаре, как в зеркале, отражались все достоинства и пороки крестоносного воинства: истовое благочестие и жажда наживы, беспримерная отвага и свирепая жестокость. На примере Боэмунда Жан Флори показывает изнанку крестоносной эпопеи: распри и подковерную борьбу за власть и влияние в лагере крестоносцев, тайные переговоры с византийцами и мусульманами, подготовку военных операций и сражений. Биография Боэмунда Антиохийского, созданная Жаном Флори, — это не только захватывающая эпопея, но и неизвестная история Первого крестового похода.

Роберт, монах из Реймса, попутно прославляет и «французский народ», к коему причисляет себя Боэмунд, что, несомненно, было сделано в пропагандистских целях, к которым мы еще вернемся. Автор восхваляет и достоинства крестового похода, и самих французов, возвышая династию Капетингов, с которой Боэмунд свяжет себя в 1106 году, взяв в жены Констанцию, дочь короля Филиппа I. Для Боэмунда и в некоторой степени для самого Роберта крестовый поход представлял военное предприятие, удачно соединившее страсть рыцарства к завоеваниям с идеалом священной войны, проповедуемой Церковью.

То же совмещение двух идеалов, согласно Раулю Канскому, прельстило и Танкреда, племянника Боэмунда[201]. Рауль Канский выводит на сцену тот самый образ рыцаря, который вечно ищет славы, не жалея ни своей жизни, ни жизни своих врагов — и тем не менее страдая от мысли, что такое поведение идет вразрез с наставлениями Евангелия. Крестовый поход, отпускающий грехи, позволяет ему примирить эти оба идеала. Он останется рыцарем, но будет сражаться как рыцарь Христа.

Боэмунд, безусловно, считал себя воином Христа (miles Christi), что, впрочем, нисколько не мешало ему надеяться на выгоду, которую могла принести в той или иной степени эта военная экспедиция. Он, вероятно, находил, что служение Богу в священной войне можно прекрасно совместить со службой своим собственным интересам и устремлениям, которые — что очень вероятно — по пути на Восток принимали различные формы.

Вот почему, на мой взгляд, следует оставить открытым вопрос о замыслах и целях Боэмунда в крестовом походе. В зависимости от обстоятельств они могли меняться, принимая различные формы, совместимые (по крайней мере, на его взгляд) с величайшими почестями, воздаваемыми Богу. Выбор цели или намерений — за исключением тех случаев, когда это в принципе было невозможно или источники однозначно противоречат другу другу — должен оставаться открытым в сознании историка, каким он был и у Боэмунда. Все могло одновременно служить его амбициям и делу крестового похода: захватить Константинополь или служить басилевсу; получить от него высокую должность или земли на правах вассала; либо, напротив, отнять у империи или, еще лучше, у врага-сарацина княжество, в котором можно оставаться единственным господином после Бога.

Ибо Боэмунд был не только рыцарем в поисках приключений, воином Христа и ловким и хитроумным норманном. Это «животное общественное», всегда имеющее в запасе несколько вариантов и способное сделать свой выбор в зависимости от ситуации.

6. Поход на Константинополь

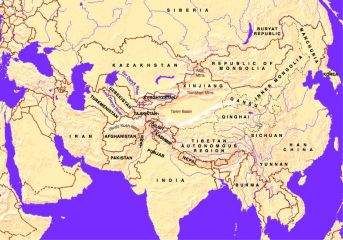

Появление норманнских войск на берегу Адриатического моря не могло не обеспокоить Алексея. Вот уже три месяца император наблюдал, как по дорогам, идущим с севера, к границам его империи стекаются бесчисленные разрозненные и беспорядочные толпы, в большинстве своем пустившиеся пешком в крестовый поход, который назвали «народным». Некоторые из них, отряды Эмихо Флонхайма, Фолькмара или Готшалька, виновные в истреблении евреев Рейнской области, грабежах и разного рода преступлениях на всем протяжении пути, были перебиты или обращены в бегство венгерскими или болгарскими войсками, но кое-кто из уцелевших присоединился к тем, кто добрался до императорской столицы. Алексей быстро понял, что в империю явились отнюдь не наемники, на чью помощь он так надеялся[202]; все это больше напоминало переселение «варварских» народов, устремившихся к Иерусалиму.

Первого августа 1096 года эти «паломники» прибыли в Константинополь. Возглавлял их Петр Пустынник, фанатичный лидер, утверждавший, что на него возложена божественная миссия — освобождение Гроба Господня. Алексей не замедлил благосклонно принять его и восполнить денежные потери, понесенные тем по дороге. По просьбе Петра басилевс в скорейшем времени организовал переправу на другой берег Босфора, что было выгодно и ему самому, поскольку беспорядочные толпы «паломников» доставляли византийцам немало хлопот. Тем не менее он посоветовал Петру повременить с походом в Иерусалим и дождаться армий баронов, главным образом выходцев из районов нынешней Франции, от которых, однако, пока не поступало вестей: многие из них еще не покинули родные края, поскольку папа намеревался собрать их в Пюи 15 августа.

Алексей взял на себя обязательство снабжать Петра и его людей всем необходимым на время ожидания, которое могло затянуться; он посоветовал им не отдаляться от побережья, находившегося под контролем греков, чтобы не спровоцировать нападение турок, державших во власти Никею и ее окрестности. Петр и его люди стали лагерем подле Цивитота примерно 11 августа. Через два месяца, когда Петр, без сомнения, находился в Константинополе, договариваясь о наилучших условиях снабжения, часть его армии под руководством Вальтера Голяка рискнула отправиться по направлению к Никее; она была разгромлена турками, которые вдобавок уничтожили христианский лагерь у Цивитота. Петр узнал об этом 21 октября; на следующий день он добился встречи с Алексеем, который немедленно послал на помощь уцелевшим небольшую армию, чтобы под охраной вернуть их в Константинополь[203].

Боэмунд высадился в Авлоне 1 ноября 1096 года, в тот момент, когда произошла драматическая развязка событий. О ней подробно поведали единственные возможные очевидцы — греки и уцелевшие из армии Петра. Рассказы первых сохранила Анна Комнина, вторых — Альберт Ахенский. Последний не получил от церковного начальства разрешения участвовать в крестовом походе; он проявил свой интерес к нему, подробно расспрашивая крестоносцев, вернувшихся в родные края. Долгое время историки не уделяли особого внимания его сочинению, однако сравнительно недавно труд Альберта тщательно изучили и пересмотрели прежние взгляды на весомость его свидетельства. Начиная с 1106 года, Альберт Ахенский написать первые шесть книг своей истории крестового похода, завершившихся смертью Готфрида Бульонского, что может возвести его в ранг самых ранних и достойных доверия хронистов, несмотря на хронологические неточности и противоречия в деталях, связанные, без сомнения, с обилием свидетельств, которые автор не согласовал между собой. Без Альберта история «народного» крестового похода была бы нам почти полностью неизвестна. Его свидетельства часто совпадают с повествованием Анны Комниной, что придает его произведению еще большую ценность[204].

Как и Анна, Альберт считает, что это бедствие произошло лишь из-за неосторожности некоторых воинов Петра Пустынника. Вплоть до сего времени они могли жить мирно, не испытывая затруднений с провизией, благодаря великодушию византийского императора; грабить окрестности их побудила исключительно праздность. Теми, кто предопределил роковой исход событий, были, по словам Альберта Ахенского, «французы и римляне», а затем и «германцы», позавидовавшие добыче, легко захваченной первыми. Но, по мнению Анны, этими первыми неразумными грабителями были норманны. Разгромив их, турки хитростью заставили оставшихся в лагере поверить, что норманны стали хозяевами Никеи, побудив остальное войско поспешить поучаствовать в грабежах и угодить в расставленную ими ловушку[205].

В глазах обоих авторов басилевс никоим образом был не ответствен за катастрофу: напротив, он сделал все, чтобы предотвратить ее; после свершившегося он постарался спасти то, что могло уцелеть. Альберт Ахенский говорит даже, что «рассказ Петра преисполнил басилевса состраданием». Он немедленно приказал войску туркополов отправиться на помощь латинянам, отбросить турок и привести уцелевших в Константинополь. За исключением некоторых деталей, этот рассказ совпадает с повествованием Анны Комниной[206].

«Французские» хронисты предлагают совершенно иную версию этих событий, крайне неблагоприятную как для Петра Пустынника, так и для Алексея. Заметим, однако, что ни один из этих хронистов не был свидетелем интересующего нас события; все те, кто упоминает о нем, почти дословно повторяют норманнского Анонима, автора «Деяний франков». Однако и он не являлся очевидцем: он мог узнать обо всем лишь из рассказов уцелевших людей Петра, через норманнов, которые, как говорилось выше, уже прибыли к тому времени на место происшествия. Если ответственными за истребление христианского лагеря были действительно норманны, как говорит принцесса, то легко можно понять, что они старались оправдаться и возложить вину на других, в частности, на Алексея, их давнего врага, и на Петра Пустынника, бездарного вождя и горе-монаха.

Именно так поступил автор «Деяний франков». По его словам, император предупреждал войска Петра, включавшие в себя франков, германцев, а также лангобардов, говоря, что им не следует переправляться через Босфор, так как они недостаточно сильны, чтобы справиться с турками. Однако люди Петра уже вовсю разбойничали в городе, о чем поведал лишь автор «Деяний франков»[207]. Тогда император избавился от них: «Взбешенный, [он] дал приказ переправить их через пролив»[208]. Иными словами, это означало выдать их врагу!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи"

Книги похожие на "Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Жан Флори - Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи"

Отзывы читателей о книге "Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи", комментарии и мнения людей о произведении.