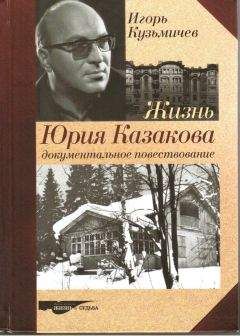

Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Описание и краткое содержание "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование" читать бесплатно онлайн.

Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – мастер психологического рассказа, продолжатель русской классической традиции, чья проза во второй половине XX века получила мировую известность. Книга И. Кузьмичева насыщена мемуарными свидетельствами и документами; в ней в соответствии с требованиями серии «Жизнь и судьба» помещены в Приложении 130 казаковских писем, ряд уникальных фотографий и несколько казаковских рассказов.

Следует подчеркнуть, что злополучная «баба» и «XVI век» – конечно, полемическое заострение, своего рода метафора. И стоило бы разобраться: откуда у Казакова это восприятие современности – чуть ли не с тыльной ее стороны? Попытки найти тому должное объяснение были. В частности, И. Соловьева в «Новом мире» в 1959 году отмечала, что ощущение повседневного дано Казакову – хотя бы в ощущении исторической анахроничности вполне реальных персонажей, что нужно обладать очень живым чувством современности, чтобы так сильно и свежо воспринимать столкновение с обывательщиной. «Мир существователей изменился, сжался в объеме, сократил свои претензии, – писала И. Соловьева, – но конфликт этого, анахроничного по сути, «малого мира» с большим миром длится». Казакова больше всего волнует «именно отсутствие открытой схватки, житейская притертость друг к другу характеров и понятий, по сути несовместимых». В этой несовместимости И. Соловьева усматривала основу «зарытого» драматизма казаковской прозы.

Однако дело, думается, не только в этом конфликте «старого и нового». Дело и в том, что чутье художника, сама природа казаковского таланта подталкивали писателя к восприятию народной жизни (о чем так убедительно говорил К. Паустовский) во всем ее объеме, без изъятий, в ее вековой целостности, в осознании ее национальных корней. Казаков интуитивно следовал представлению, согласно которому всякий народ в любой момент своего исторического существования живет в разные времена и разные века, и эта «разновозрастность» является подпочвой многих морально-этических и социальных коллизий современности. Зондируя глубинные пласты национальной психологии, воспринимая современного человека как продолжателя вековой историко-культурной эволюции, Казаков не столько возвращался взглядом вспять, сколько «при свете древней истины» воскрешал прошлое ради будущего.

Об этой особенности казаковского дарования, об этом, если угодно, «обратном зрении» верно писал после смерти писателя, уже в 1983 году, В. Турбин, вспоминая свой давний разговор с Казаковым о древнем Новгороде. «В русском нашем средневековье, – отмечал В. Турбин, – Казаков был как дома, весь он будто бы не туда устремлялся от нас, а скорее оттуда шел к нам, здесь, в техническом, в индустриальном мире ощущая себя неофитом, наблюдательным, доброжелательным, но еще не совсем привыкшим к проблемам и быту этого мира».

Так что правильнее было бы говорить не о пристрастии Казакова к прошлому, тем более не об идеализации прошлого, а о таком восприятии действительности и культуры, когда и прошлое, и современность, и будущее неразрывны в едином потоке времени…

Начиная с первых казаковских публикаций, критики не уставали толковать о мощных литературных влияниях, о том, что Казаков, дескать, пишет намеренно «под классиков», безотчетно ощущая «чужое и даже чуждое как свое, лично добытое». Вынужденные, правда, соглашаться, что только ученичеством этого не объяснишь.

О. Михайлов признавал: «Ю. Казакова ни в коем случае нельзя упрекать в эпигонстве, в бездумном подражании Бунину».

И. Соловьева, отмечая, что Казаков энергично учится у Чехова, Тургенева, Бунина и Пришвина, констатировала: Казаков чувствует себя «прежде всего продолжателем, человеком, пришедшим на прославленное и обитаемое издавна место».

Ю. Трифонов в 1977 году отметил: «Критики, которые пишут о Казакове, неизменно втягивают в свои статьи имя Бунина, и это понятно: Казаков близок Бунину, он его ученик, мастер бунинской школы, продолжатель, но не подражатель. О, нет! Близость к Бунину – в стилистике, во фразе, в умении живописать, но наполнение казаковских рассказов иное. Они наполнены воздухом нашего бытия».

Этот «воздух нашего бытия» в казаковских рассказах был по-особому значим и для В. Конецкого: «…мне кажется, что Казаков, – писал он (1968), – учился у Бунина и Хемингуэя изображению плоти жизни и смерти, и любви, и питья и охоты, имея – сознательную или несознательную цель: вернуть людям, которые утратили способность радоваться чувственному миру, его краски, запахи; заставить нас вспомнить красоту и радость плотского – огромная цель!»

И В. Турбин, как бы итожил долгие споры, говоря: «Дар стилизации у Казакова был прочен, и не зря, вероятно, он самодеятельно разбирал лучшие вещи русских писателей: умная, артистичная стилизация – не подражательство вовсе, а постижение. Разновидность диалога с прошлым, вовлечение его в современность».

Да, ведя диалог с прошлым, Казаков вовлекал его в современность, прислушивался к голосу прошлого ради глубинной информации, поступавшей оттуда по незримым каналам, до поры находившимся в небрежении. Сердцем и чутьем таланта он улавливал те «лучшие инстинкты души Русской, образованной и облагороженной христианством», те «воспоминания древности неизвестной, но живущей в нас тайно», что, по словам А. Хомякова, произвели «все хорошее, чем мы можем гордиться». И потому связь Казакова с классикой была духовной и никак не сводилась к элементарному ученичеству.

Каких только влияний не приписывали Казакову – от Карамзина до Пришвина и от Гамсуна до Хемингуэя! Влияний, притянутых за уши и тех, что действительно имели место?

В частности, стоит прислушаться к Михаилу Рощину, когда он вспоминал: «…ничто другое не оказало на наше поколение столь сильного влияния, как итальянский неореализм, где жизнь была увидена и показана ясно, жестко, до последней степени правдиво, но с такой пронзительной любовью к человеку, ко всем „малым сим“, униженным и оскорбленным, бедным и обездоленным, но добрым и чистым сердцем, что, бывало, после каждого сеанса выходишь заплаканный, а душа кипит жаждой справедливости. О, это была великая наука, и я знаю, помню, как много значило это и для писателя Казакова, коренного москвича, арбатского парня, который жил в коммуналке, возле Вахтанговского театра, в доме, где зоомагазин, как раз напротив „Юного зрителя“…»

В казаковской писательской родословной, безусловно, есть самые дорогие для него имена, которые объясняют его вкусы и привязанности, его художественную натуру. Среди русских классиков первым следует назвать, пожалуй, Лермонтова, чья таинственная и трагическая судьба запала Казакову в сердце еще в юности. Не случайно написал он рассказ «Звон брегета»: темным, тоскливым днем 1958 года приехал специально в Ленинград, направился к пушкинской квартире на Мойке, не зная, как справиться с мыслью – почему Лермонтов, боготворивший Пушкина, так с ним никогда и не встретился? Роковая тайна этого гениального русского человека, «изжелта-смуглого поэта с сумрачными глазами», погибшего в неполные двадцать семь лет, не давала Казакову покоя, смущала непостижимостью очевидных противоречий.

«Образ его, – писал Казаков о Лермонтове в 1964 году, – смутен, загадочен для нас. Это потом уже, когда стал он мертв и гениален, как о далекой звезде, говорили о нем, что был он хорош, обаятелен и велик во всех своих поступках. Потом, когда друзья и не друзья кинулись припоминать, то припоминали только хорошее и много при этом привирали. Зато, когда он был мальчик еще, когда он был гвардейцем, гусаром, поэтом только для друзей, всерьез его никто не принимал. Упоминания о нем в письмах и дневниках его знакомых были редки и почти всегда неприязненны. По этим дневникам и письмам выходило, что сумрачен он был, желчен, некрасив, хром, неблагодарен, циничен…»

Соединение в облике Лермонтова черт гениального поэта и непонятого, может быть, внешне даже непривлекательного человека больше всего занимало воображение Казакова. Он с болью думал о том, как успевал Лермонтов, «таскаясь по российским дорогам, по Кавказу, стоя в нарядах, пируя с друзьями», писать свои «высокие, горчайшие стихи» и почему он уже к двадцати шести годам устал от службы, – кручинился об этом и представлял себе, какую блестящую главу русской национальной истории создал бы Лермонтов, проживи он дольше. Ведь недаром, напоминал Казаков, сам Лев Толстой с восхищенным испугом говорил: «Если б жив был Лермонтов, то не нужны были бы ни я, ни Достоевский».

Лермонтов для Казакова – не просто увлечение молодости. Жена писателя, Т. М. Судник, рассказывала, как однажды, уже в 1969 году, она привезла в абрамцевский их дом новое издание лермонтовских сочинений, и Казаков долго читал вслух стихи, а потом прочел на память начало «Тамани». «Конечно, Лермонтов был ему дорог, – вспоминала Тамара Михайловна, – мне казалось, что здесь, как и всегда, привлекала его какая-то тайна, смутность, обреченность…»

Что-то вещее было в казаковском тяготении к Лермонтову. Казаков горевал о нем, как о близком по духу человеке, сокрушался, что гений Лермонтова не осуществился в полную силу его гигантских возможностей, что множество грандиозных замыслов не нашли своего воплощения и он унес их в могилу. И еще Казакова мучило, почему Лермонтов с такой легкостью шел навстречу своей гибели: «Но какой бес сидел в нем, какой рок, какая судьба гнала его все ближе, ближе к обрыву на Машуке?.. Или он хотел еще раз испытать свою судьбу, уподобиться своему странному герою-фаталисту?»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Книги похожие на "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Отзывы читателей о книге "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование", комментарии и мнения людей о произведении.