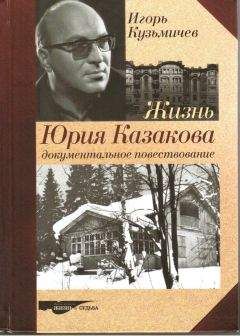

Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Описание и краткое содержание "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование" читать бесплатно онлайн.

Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – мастер психологического рассказа, продолжатель русской классической традиции, чья проза во второй половине XX века получила мировую известность. Книга И. Кузьмичева насыщена мемуарными свидетельствами и документами; в ней в соответствии с требованиями серии «Жизнь и судьба» помещены в Приложении 130 казаковских писем, ряд уникальных фотографий и несколько казаковских рассказов.

И много позже Казаков тепло вспоминал о Н. И. Замошкине, но о своей учебе в Литинституте сильно сожалел. «Вообще я теперь удивляюсь и горьки слезы лью, – писал он мне в феврале 1981 года, – зачем, зачем я кончал этот институт! Мне бы уйти со второго-третьего курса! Сколько рассказов осталось ненаписанными, страшно представить! Все-таки каждый день с 9 утра и до 5 дня, а то и задерживали еще из-за всяческих семинаров. Когда же тут писать? А желание было страшное! И все потому, что в голове сидел дурацкий диплом – как же без диплома! Теперь же я и не знаю, где у меня этот диплом, как получил, сунул его куда-то, так и в глаза больше не видал».

Однако диплом дипломом, а вот погружение в профессиональную литературную среду, чего Казаков так жаждал в 1953 году, безусловно, и его самого, и его институтских товарищей многому научило. «Мы поступили в институт и встретились все вместе в 1953-м, а заканчивали в 1958-м, – вспоминал Михаил Рощин, – теперь уже нетрудно вычислить значение этого пятилетия для всей нашей истории. Буквально мы вошли в институтские двери с одними понятиями, а вышли с другими… В восемнадцать, и в двадцать, и в двадцать пять лет, как было тогда Казакову, мы все, конечно, все-таки уже знали, где правда и где кривда и чего хочется нам самим. Наши „новые“ понятия о том, какою литература должны быть, ввергали нас в литературную борьбу, которая шла тогда, и мы, молодые, чаще всего терпели в ней поражение со значительно превосходящими силами противника».

В 1956–1957 годах, когда Казаков учился в Литинституте, его рассказы стали появляться в «толстых» журналах регулярно: «Голубое и зеленое» – в «Октябре», «Арктур – гончий пес» – в «Москве», «На полустанке» и «Некрасивая» – в «Молодой гвардии», «Дом под кручей» и «Никишкины тайны» – в «Знамени». И только «Новый мир» не торопился и при жизни писателя так и не собрался его напечатать.

А. Твардовский о рассказах Казакова, предложенных «Новому миру», высказался во внутреннем отзыве скептически. «Автор явно талантлив, – писал он в августе 1958 года, – но по молодости притворяется пожившим, усталым, познавшим будто бы „тщету всего земного“, горечь и безнадежность утрат, неизменность „вечного круговорота“ – юность – старость и т. п. Все эти настроения и мотивы в готовом виде взяты из литературы, более всего от Бунина, который весьма сильно определяет и само письмо молодого автора, например слишком усердно эксплуатируемая детализация всевозможных запахов. Оттуда же, думается, и «галерея» отвратных типов вроде любителя «легкой жизни» Василия Ионкова (Панкова. – И. К.), Николая («Некрасивая»), «лешака» из одноименного рассказа. Они наблюдены верно, но как-то односторонне, абстрагированно от множества жизненных сложностей, связей, так сказать, «в чистом виде». Вообще, по молодости опять же, автор думает, что, чем более освобожден его рассказ от жизненных, временных примет, тем он «художественнее». Особо показателен в этом смысле рассказ «Дым», где есть «отец», «сын», «отец отца» в их отношении к природе, цветам и запахам, в их ощущениях биологического (возрастного) счастья юности и горести старости, но нет ни намека на практически-жизненную принадлежность их, кто кто – неизвестно. А ведь это так важно, что «дед», например, был мужиком, а «отец» генералом или бухгалтером, а сын учится и кем-то собирается быть. Другая цена была бы всем этим росным травам, запахам земли и воды, даже мыслям о юности, счастье, старости и смерти».

При всем глубочайшем уважении к А. Твардовскому, соглашаться с ним безоговорочно не хочется. Прочитанные им казаковские рассказы конечно же давали повод для критики, в частности для разговора о бунинских мотивах и настроениях у молодого писателя, но уж чего за Казаковым никогда, и в молодости тоже, не водилось, так это притворства и эмоциональной фальши. Отношение его героев к природе, пусть взятое и «в чистом виде», всегда отличалось искренностью, психологической достоверностью, их «практически-жизненная принадлежность» угадывалась, как правило, мгновенно, по нескольким точным деталям, и социальная прикрепленность тех героев, которые показались А. Твардовскому «отвратными» – и только? – была обычно резко обозначена.

Справедливости ради следует добавить, что спустя несколько лет в статье «О Бунине» (1965) А. Твардовский высказался о Казакове уже иначе. Признавшись, что Бунин был «одним из самых сильных увлечений» его собственной юности, А. Твардовский среди лучших советских прозаиков, чье творчество отмечено почетным «родством с бунинскими эстетическими заветами», вслед за Шолоховым, Фединым, Паустовским и Соколовым-Микитовым назвал Казакова и вместе с ним Белова и Лихоносова.

Ранние рассказы Казакова оценивались писателями старшего поколения не однозначно, но должное его таланту они воздавали.

Прочитав казаковские рассказы на всероссийском семинаре молодых прозаиков в Ленинграде в ноябре 1957 года, В. Панова отозвалась о них так: «Юрий Казаков – талант очень большой, таящий в себе возможности неограниченные. Представленные им рассказы поражают силой эмоции, законченностью и стройностью, это – произведения большой литературы. В лепке характеров, в слове, ритмике, композиции, в искусстве создания настроения нам нечему учить молодого Казакова, он с не меньшим правом может взяться учить нас».

В. Панова отмечала, что талант Казакова еще очень молод, что он «бродит, ищет свой материал» и не свободен от подражания. Однако, заявляла она, «подражание само по себе неизбежно, как корь. Нет молодого писателя, который не оглядывался бы на облюбованные им классические образцы». Созревая, писатель «вырастает из них, как из одежды», и потому куда важнее увидеть контакт писателя с современностью, то, что Казаков «щедро дает – при желании – превосходные детали сегодняшнего дня». «Особенно много этих деталей в „Легкой жизни“, – говорила В. Панова, – на мой взгляд – лучшем из представленных рассказов. Много их и в „Лешаке“. Превосходно написан разговор Лешака с председателем колхоза: видишь богатое знание жизни, любуешься мастерством, – ведь в этом разговоре каждое слово точно и нет ни одной ненужной реплики».

На всероссийском семинаре 1957 года Казаков сошелся с молодыми ленинградскими прозаиками В. Конецким, Э. Шимом, Г. Горышиным и потом дружил с ними до конца своих дней; последнее письмо В. Конецкому послал из госпиталя буквально за неделю до смерти. Они Казакова любили, признавали его яркую одаренность и мастерство, – правда, не без чувства доброго соперничества, не без критики, – а Казаков ценил своих ленинградских друзей за талант, за серьезное отношение к литературе, за вкус к странствиям. Потребность духовного общения с ними была у него искренней и долгой.

Несомненно, сыграло тут свою роль и ошеломительное впечатление, какое произвел на Казакова Ленинград.

Осенью 1957 года он писал Паустовскому: «Этим летом я испытал большое потрясение – первый раз был в Ленинграде. Я застал еще последки белых ночей, сходил с ума, хотел что-то писать об этом насильственном городе, но, приехав домой, перечел „Медного всадника“, поревел немного и писать ничего не стал».

Впечатление было настолько сильным, что на какой-то момент для Казакова, по его словам, как-то померкли и Москва, и Арбат, он даже «страшно жалел, что „Голубое и зеленое“ было в то время уже опубликовано», иначе он бы «все перенес в Ленинград и рассказ от этого только выиграл». Относительно «Голубого и зеленого» Казаков, пожалуй, впадал в крайность, но рассказ о Ленинграде по тем ощущениям он все-таки писал – рассказ «Пропасть», где можно прочесть проникновенные строки: «Странен, таинственен становится в конце мая Ленинград! Медленно заходит солнце, долго сияют, вспыхивают окна домов, стекла автомашин, шпили и купола соборов, синеет, густеет Нева, настораживаются сфинксы, – все глохнет, затаивается. Настает ночь, погружаются в тень каналы, смутны тогда силуэты зданий, пронзительны прямые линии проспектов… И только ползают, шипят по площадям тупые поливные машины, прыскают мертвой водой, и засыпает город очарованным сном. Все изменяется! Все делается огромным, пустынным, прозрачным. Небо светоносно, заря перемещается, зловещ пепельный силуэт тяжелых бастионов Петропавловки, мертвенно-бледен Зимний, пуста, громадна Дворцовая площадь, темен Исаакий, а его золотая шапка кажется серебристой. Как бред, как забытье тянется эта ночь. Любви, стихов, молчания требует она…»

«Пропасть» – это рассказ, где, по выражению Казакова, непримиримо сталкиваются «любовь и смерть, внезапные, как взгляд вора». Т. Жирмунская даже усмотрела в герое этого рассказа геологе Агееве ту «разрушительную стихию», какую сам Казаков, никогда не заблуждавшийся насчет «бездн и пропастей человеческой натуры», нес, по ее мнению, и в себе. Рассказ «Пропасть» остался незавершенным, а герой с той же фамилией, – видимо, неслучайно – появился потом в рассказе «Адам и Ева», о чем речь впереди.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Книги похожие на "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Отзывы читателей о книге "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование", комментарии и мнения людей о произведении.