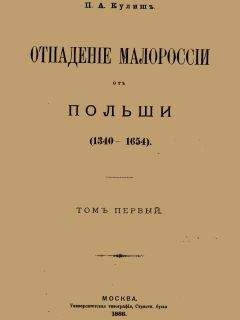

Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 1

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1"

Описание и краткое содержание "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1" читать бесплатно онлайн.

П.А. Кулиш (1819-1897) остается фаворитом «української національної ідеології», многочисленные творцы которой охотно цитируют его ранние произведения, переполненные антирусскими выпадами. Как и другие представители первой волны украинофильства, он начал свою деятельность в 1840-е годы с этнографических и литературных изысков, сделавших его «апостолом нац-вiдродження». В тогдашних произведениях Кулиш, по словам советской энциклопедии, «идеализировал гетманско-казацкую верхушку». Мифологизированная и поэтизированная украинская история начала ХIХ в. произвела на молодого учителя слишком сильное впечатление. Но более глубокое изучение предмета со временем привело его к радикальной смене взглядов. Неоднократно побывав в 1850-1880-е годы в Галиции, Кулиш наглядно убедился в том, что враждебные силы превращают Червонную Русь в оплот украинства-антирусизма. Борьбе с этими разрушительными тенденциями Кулиш посвятил конец своей жизни. Отныне Кулиш не видел ничего прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него – просто бандиты и убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и пограбить. Единственной же прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским засильем, вчерашний казакофил признает Российскую империю. В своих монографиях «История воссоединения Руси» (1874-77) и «Отпадение Малороссии от Польши» (1890) Кулиш убедительно показывает разлагающее влияние запорожской вольницы, этих «диких по-восточному представителей охлократии» – на судьбы Отчизны. Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. Ни светская, ни церковная власть, ни общественный почин не причастны к образованию таких колоний, как Запорожье. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против ислама и католичества разбивается об исторические источники. Данные, приведенные П. Кулишом, исключают всякие сомнения на этот счет. Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого - главы Ислама. С крымскими же татарами, этими «врагами креста Христова», казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украины. На Кулиша сердились за такое развенчание, но опорочить его аргументацию и собранный им документальный материал не могли. Нет ничего удивительного, что с такими мыслями даже в независимой Украине Кулиш остается полузапретным автором.

Низовцы появились в Брацлавщине, и вместе с «охочекомонниками» наливайцами составили больше 12,000. Все войско делилось на двенадцать хоругвей, в числе которых две были украшены императорскими гербами. «Затяжцы» объявили мирным жителям, что, по просьбе христианского императора Рудольфа и с дозволения преславной рады Запорожского Войска, оставшейся на днепровских островах, идут против неверных. Торжественное объявление уполномочивало их, как воителей Св. Креста, взимать со всех сословий и состояний то, что в других странах называлось черною данью, под видом стаций. Быстро снялась казацкая орда с места своих леж, и очутилась в гостях у волошского господаря, в Яссах. Только трои сутки гостевали казаки, но через год после того столица Молдавии показалась Яну Замойскому сплошною руиною, среди которой «уцелел только мурованный господарский дворец».

Разбивши господарское войско в трех местах, казаки «пустили на пожар» все, чего загоны их не могли взять с собою, и не прошло месяца после ночного разбоя под Брацлавом, как они заняли уже под свои лежи многолюдный город Бар.

Там захватила их ранняя и необыкновенно снежная зима. Под защитой страшных метелей и глубоких заносов, победители волохов не боялись ни короля с его жолнерами, ни панов с их ополчениями. Да и не было в крае никаких боевых сил, если не считать человек пятнадцати вооруженных людей в Межибоже; Каменецкий каштелян Яков Претвич, соратник Януша Острожского под Пятком, проживал в Шаравке, милях в шести от Бара, с горстью служилой шляхты своей. Он отослал женщин, детей и движимость в Терембовлю, место, нагретое знаменитым отцом его, Бернардом, предводителем казацких дружин Константина I Острожского; а сам, по долгу службы, оставался на месте, собирая тревожные вести о казаках. Все зажиточное бежало с движимостью во Львов и в другие безопасные места. Были казаки грозою для знатных и незнатных людей. «Подуванивши в Баре дуван» (поделив между собой добычу) и расквартировавши товарищество свое широко вокруг Бара, они простерли свои лежи до самой Винницы. Именем Запорожского Войска были разосланы универсалы, предписывавшие местным властям доставить «реестр всех провьянтов», а между тем барская «генеральная» рада постановила «допевняться» у Речи Посполитий жолду за поход в «Туретчину».

Здесь надобно вспомнить, что весною 1594 года запорожцы были призваны в Венгрию довольно представительным посольством от императора Рудольфа II для помощи ему против турок. С того времени казаки стали смотреть на себя как на воинов «христианского цесаря». Казацкие сотники играли даже роли агентов в сношениях придунайского князька с императором. Сохранилось письмо сотника Демковича к князю Константину II Острожскому, из Бара, от 3 февраля 1595 года, в котором он говорит (по-польски): «Когда я был послан от панов казаков к мултянскому (валахскому) господарю для слушания присяги, которую господарь его милость, как с духовною, так и с светскою радою, учинил с панами своими и с гетманом своим, за моим приводом, в том, что действительно отвергся цесаря турецкого и поддался цесарю христианскому, после этого получил он от его милости цесаря привилегию и закрытый лист, чтобы вошел в соглашение с казаками, что все нам он показывал для большего удостоверения» и т. д.

После Косинщины, наделавшей много хлопот старому «доматору», князю Василию, «святопамятный» наш устранялся от всякого вмешательства в подавление Наливайщины. Меньшим из зол находил он оставаться с казаками в миру. По старой памяти, он играл роль их благодетеля, роль их защитника перед правительством, хотя в секретных письмах к зятю проклинал казачество и называл казаков поганцами (язычниками). Он был готов играть самые противоположные роли, лишь бы умножить, или сберечь, свои богатства, лишь бы одни его чествовали, а другие боялись. Отсюда между доброжелателями и врагами эквилибриста-богача пошла молва, будто он поощряет казаков к бунтам, будто он устраивает их грабежи в имениях поборников в унии, и, на основании такой молвы, малорусские летописи вписали имя казацкого гетмана Наливайко вместе с именем князя Острожского в небывалую войну за православие.

Сношения казаков с немецким императором, без сомнения, возымели известное влияние на отношения князя Василия к казачеству. Он, которого перед избранием Сигизмунда Вазы, объявляли кандидатом на польский престол вместе с сыном Янушем, мог иметь особые виды на казаков, подобно Рудольфу II в борьбе с турками, и потому, глядя сквозь пальцы на Наливайко, привлекал к себе казаков молчаливыми кой в чем потачками. Он, очевидно, выжидал такого, или иного конца трагедии, как называл он в письме к зятю борьбу казачества с королевским войском.

С своей стороны и представитель солиднейших «панов-казаков», Лобода, старался приобрести благосклонность магната из магнатов, щадил его имения от казацких леж, и сообщал ему письменно разные новости, с выражением «униженнейшей службы» и пр. Такие отношения казацкого демагога к польско-русскому можновладнику объясняют романом, разыгравшимся, в зимнюю стоянку, между запорожским лыцарем и красивою панною, проживавшею недалеко от Бара, в хуторе Шершнях.

О Лободе сохранилось предание, что это был козарлюга великанского роста, необычайной силы, плечистый, мускулистый, со взглядом и выражением лица, поражающими своею дикостью. Ум его, склонный к великодушию, заставлял его держать свое слово крепко. Он охранял по своему общественное спокойствие, отличался строгостью с подчиненными и не раз рисковал из-за этого жизнью. В хуторе Шершнях жила вдова, какая-то пани Оборская, которой покойный муж отличался, в царствование Стефана Батория, воинскими подвигами и, по королевской милости, был обеспечен значительным вознаграждением. В скромном, но поставленном на панскую ногу, доме вдовы Оборской процветала её воспитанница и родственница, девица замечательной красоты. Когда соседняя шляхта, испугавшись казацкого хозяйничанья в крае, разъехалась в разные стороны, пани Оборская, взросшая на кресах и привыкшая к бурям украинной жизни, осталась героически в своем хуторе. Вероятно, её питомица отличалась тою же смелостью, и, может быть, это в ней больше всего понравилось казацкому Аяксу. Как бы то ни было, только роман свой с прелестною панною Лобода закончил тем самым обычаем, какой признал наилучшим сам князь Василий в насильственном сочетании племянницы с князем Сангушком [18]. Один из вестовщиков старика-феодала доносил ему лаконически, что панянка шла замуж по неволе: «так было угодно его милости; венчал же их поп. Но Господь знает, надолго ли» (dlugo li tego)?

Женитьба деспота-казака была в самом деле неудачна, как и та, которую устроил деспот-магнат. Но мы знаем о судьбе несчастной женщины только то, что когда Жовковский, в следующем году, гнался за Наливайком, Лобода наткнулся было на него с отрядом «комонника» в семьсот человек. Он летел к Бару, чтоб ограбить Подолию и схватить вдову Оборскую, «великую свою неприятельницу», но принужден был вернуться в Белоцерковщину. Так рассказывает мимоходом современный историк, не придавая этому характеристическому факту никакой важности.

В конце февраля 1595 года, еще не возмущенный семейною историей Лобода писал из Брацлава к своему «милостивому пану», что, с помощью Божиею, выступает против неприятеля Св. Креста на «Белгородское Поле», моля Господа Бога, чтобы, «за счастьем его милости (князя Василия), этот поганец упал под наши ноги», и просил его княжескую милость предстательствовать за казаков во всяком деле.

Делая, в письме к зятю, выписку из письма Лободы, Острожский называет его паном Лободою и хвалится, что он во всем держал себя к нему (князю) и к его подданным спокойно, заискивая его «приязни». — «А этот негодяй Наливайко (продолжает он), оторвавшись от прочих с тысячью человек, не пошел к волохам, и теперь гостит в Острополе, моем имении. Кажется (прибавляет он своим таинственным языком), что мне придется поступить с ним, как на рынке» (jako na targu).

Надобно думать, что Наливайко был недоволен произведенным в Баре дележом заднестровской добычи, а, может быть, ему было тягостно повиноваться Лободе в качестве полугетмана. Во всяком случае, он задумал поискать «казацкого хлеба» самостоятельно. В оправдательном письме своем к Сигизмунду III он описывает новые подвиги свои следующими словами: «Получив письменный зазыв от его цесарской милости, а также и от их милостей панов воевод седмиградского, мултанского и волошского, по просьбе этих панов христианских, как подобало нам, людям рыцарским, отправились мы в неприятельские земли. Там, соединясь и присягнувши взаимно с волошским войском под Тегинею, пошли мы под замок. Не могли его взять, повернули к Белгороду, взяли город, с неприятелем несколько раз бились, сел очень много под Белгородом пожгли, но, не взявши замка, направили войска к Килии, город сожгли, сел также не мало в устьях Дуная выжгли; замок сильно штурмовали; могли бы его и взять, еслиб не опасались волошской и венгерской измены, которая везде нам была великим препятствием. Опасаясь их предательства, повернули мы домой, в землю вашей королевской милости, и на долине Ялпуге праздновали Великдень христианским обычаем. Проведя там святки, въехали мы благополучно в свою землю панства вашей королевской милости, и дали коням в Пикове трехнедельный отдых. Но, не имея занятия в панстве вашей королевской милости, и праздно проводить время не привыкнув, пустились мы в цесарскую землю по письменному призыву его милости христианского цесаря. Послужив там немалое время, без всякой платы, из одной рыцарской охоты, и сведав, что Мамутеля с седмиградским воеводою делает практики против вашей королевской милости, и что они послали войско короля Максимилиана воеводе седмиградскому в Волощину против его милости пана канцлера (Замойского), я, как подданный вашей королевской милости, не мог дольше оставаться в том государстве, не приложил моего сердца никаким подаркам, не соблазнился никаким лакомством. Напротив, зная достоверно, что его милость пан гетман (Замойский) пошел с войском в Волощину, я поспешил туда, не медля ни мало, будучи обязан везде служить моей отчизне. Прямо с гор я написал о себе его милости пану гетману, не нужен ли я его милости в том крае. Но его милость лан гетман отписал нам, что он шел в Волошскую землю не для войны, а для иных надобностей, почему мы двинулись мимо Львова, покупая все и коням, и себе за деньги; а для военных запасов, завернули в Луцк, так как очень нуждались в порохе и огнестрельных снарядах. Оттуда, немного отдохнув и исполнив свои надобности, выехали мы на третий день».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1"

Книги похожие на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 1"

Отзывы читателей о книге "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1", комментарии и мнения людей о произведении.