Галина Козловская - Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

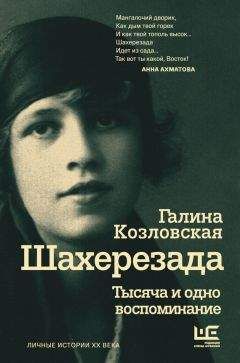

Описание книги "Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание"

Описание и краткое содержание "Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание" читать бесплатно онлайн.

Галина Козловская (1906–1997) – писательница, мемуаристка. Красавица, чьим литературным талантом восхищался Г. Уэллс, в юности блистала за границей. Но судьба поджидала на родине, в Москве: встреча с молодым композитором Алексеем Козловским, ссылка в Ташкент в 1935-м. Во время войны гостеприимный дом Козловских был открыт для всех эвакуированных.

С радушного приема началась дружба с Анной Ахматовой. Собеседники и герои мемуаров «Шахерезады» (так в одном из стихотворений назвала Галину Козловскую Анна Андреевна) – Марина Цветаева, Борис и Евгения Пастернаки, Фаина Раневская, Корней Чуковский, В. Сосинский, А. Мелик-Пашаев… А еще – высокий строй души и неповторимый фон времени.

Халима Насырова была явлением в музыкальной культуре своего народа. Природа одарила ее гениальностью, о которой сама актриса не подозревала. Едва ступив на подмостки сцены, она легко постигла все премудрости: дивно двигалась в соответствии с музыкой и, внутренне сливаясь с ней, умела передать самые тонкие и сложные чувства. Голос ее был уникален по красоте и необъятен по диапазону: от глубокого контральто до высокого колоратурного сопрано. Крупные вокалисты и музыканты тех лет считали, что, попади Насырова в руки больших и требовательных учителей, она могла бы стать певицей мирового класса типа Мариан Андерсон. Этого не случилось только потому, что певица слишком рано удовлетворилась славой «соловья Востока», и награды, почести, звания быстро погасили в ней стремление к дальнейшему совершенствованию. Всю жизнь Алексей Федорович, очень любивший дарование Халимы, считавший ее музыкальным чудом, глубоко сожалел о пагубе мелкого тщеславия, не давшего полностью раскрыться ее огромному, ею самой не осознанному художественному потенциалу. Присутствовавший на одном из спектаклей оперы «Улугбек» хранитель ленинградского Эрмитажа Иосиф Орбели говорил нам, что силой и правдой игры она напомнила ему прославленную итальянскую актрису Элеонору Дузе и, для того чтобы увидеть Халиму Насырову в роли Син Дун-фан, стоило пересечь два континента.

Когда постановка оперы была осуществлена и все ждали только премьеры, случилось нечто непредвиденное и страшное. Спектакль показали первому секретарю ЦК компартии Узбекистана товарищу Усману Юсупову. Он объявил всем, что не разрешит выпустить спектакль, если авторы не изменят характер Улугбека. «Как можно в годы войны изображать Улугбека мягким ученым, когда народу он должен быть показан как воитель и защитник Родины?» – этот приговор прозвучал как удар грома: представитель власти грубо требовал фальсификации истории во имя примитивно понимаемой злобы дня.

Между тем у авторов оперы была совершенно естественная, художественно оправданная проекция современного фашистского мракобесия на век Улугбека, когда так же сжигали книги, уничтожали светлые умы и передовые научные идеи того времени.

И авторы, и все участники спектакля оказались совершенно беззащитными перед подобным самодурством, перед грубостью диктата, проявленного этим человеком, облеченным неограниченной властью. Такое вторжение в сокровенную суть и правду искусства было характерно для тупой, беспощадной власти тех лет.

Как мы ни были потрясены надругательством над нашими душами, мы не могли без ужаса и жалости смотреть на лица всех участников оперы. Они не могли нас просить подчиниться требованию самодура, но их глаза говорили об отчаянии. Неужели весь их труд и вдохновение пойдут прахом? Чтобы спасти наше общее творение, мы, стиснув зубы, собрав все отпущенные нам силы, переделали в основном финал оперы. Он противоречил исторической правде. Художественно-историческая концепция трагедии была уничтожена. Самодур спектакль разрешил.

Настал долгожданный, многовыстраданный день премьеры[78]. С утра, не переставая, капал унылый мелкий дождь. Мы шли очень ослабевшие от долгого, трудного, голодного дня.

Зал оперного театра был полон. Опера заинтересовала и узбеков, и русских. Аудитория была фантастическая. Вероятно, никогда ни один композитор не знал ничего подобного. История, трагическое время Отечественной войны привели в эвакуацию в Ташкент значительную часть интеллигенции, составлявшей гордость и вершину русской культуры. Музыканты, писатели, ученые всех рангов пришли в этот вечер послушать оперу о великом астрономе Востока. Вероятно, они не разочаровались. Успех превзошел все наши ожидания. Но на премьере совершенно четко определились два вида отношения к этому произведению. Опера, шедшая на узбекском языке, имела огромный успех у русской части публики и явно «не прошла» у большинства узбекских слушателей. Для них все оказалось новым, непривычным и чуждым. И это было естественно и закономерно.

Я так подробно останавливаюсь на опере «Улугбек» потому, что она стала поворотным пунктом в истории и развитии узбекской музыкальной оперной культуры. До Козловского все композиторы, обращавшиеся к этому жанру, очень робко и осторожно брались за обработку узбекского музыкального материала, боясь, что «узбекский народ не поймет». Они не пытались развивать этот материал в исконно присущих опере формах; в музыкально-театральных произведениях преобладала чистейшая цитатность, приведшая к созданию в Узбекистане жанра «музыкальной драмы». Народ постепенно привык к этому виду искусства и полюбил его. В опере «Улугбек» узбекские слушатели впервые встретились с совершенно новым обращением композитора с национальной музыкой и неведомыми им формами, на которых строилось музыкальное искусство Запада. До этого они не знали полифонического письма, развернутых ансамблей; слух, привыкший к унисонному пению, не воспринимал свободной самостоятельности голосов в дуэтах, трио, квартетах. Перед ними впервые предстали лейтмотивы, лейтритмы и развитие музыкальных характеристик. Опера была вся насыщена народной мелодикой, национальными интонациями и ритмами, но все они претворялись в динамике и формах оперной драматургии.

Ко всему этому прибавилось еще одно обстоятельство. Большинство узбекских слушателей не понимали текст, написанный Миртемиром на узбекском литературном языке классической школы. Большинству же узбеков ведом был повседневный обиходный язык и расхожий небогатый словарь газет. Словом, было решено: «Улугбек» – не узбекская опера, а опера русского композитора на восточный сюжет. Но случился некий исторический парадокс. Когда, почти через восемнадцать лет, в новом здании Театра оперы и балета, построенном по проекту архитектора Щусева, «Улугбек» прозвучал на русском языке, произошло нечто удивительное. Узбекский слушатель провозгласил: «Это наша, наша, настоящая узбекская опера!» Вот что сделало время. За прошедший срок люди имели возможность услышать в театре и в концертном зале, а главное, по радио не одно классическое оперное произведение, слух их незаметно привык и адаптировался к ранее неведомым формам. Всё прояснилось и стало на место.

А тогда, после первой премьеры, с каждым спектаклем опера приобретала всё новых друзей и новых ценителей среди русской публики. На другой день после премьеры Алексей Федорович получил поздравительное письмо от любимой нами замечательной певицы Большого театра Ксении Георгиевны Держинской. Она нашла необыкновенные слова, в которых выражала свое восхищение и поздравляла Алексея Федоровича с большой и подлинной художественной победой. В то время в Ташкенте в эвакуации была Ленинградская консерватория в полном составе, Московский театр имени Ленинского комсомола во главе с Иваном Николаевичем Берсеневым и Серафимой Германовной Бирман, Еврейский театр под руководством Михоэлса, многие писатели, ученые… На спектаклях «Улугбека» мы привыкли видеть по нескольку раз и Корнея Ивановича Чуковского, и Алексея Толстого, и Иосифа Уткина, и Владимира Петровича Филатова, и многих, многих других.

Хочу особо сказать о двух постоянных слушателях оперы. Один из них стал появляться сразу после премьеры в одной и той же ложе, на одном и том же месте с левой стороны. Чем-то похожий на Алексея Толстого, он был одет в черную форму инженера железнодорожного транспорта, по-видимому, высокого ранга. Через три спектакля выяснилось, что наш постоянный слушатель знает музыку оперы наизусть и что фамилия его Костромитин. Каплан нам рассказал, что Костромитин – известный в Ленинграде одержимый музыкой и искусством человек, постоянный партнер Шостаковича: вдвоем они переиграли в четыре руки множество симфоний разных авторов. Страстный поклонник Улановой, Костромитин, после ее переезда в Москву, ездил в столицу каждый раз, когда она танцевала очередной спектакль в Большом театре. Словом, в Ленинграде он был человеком весьма примечательным, в какой-то мере легендарным. В Ташкенте же сложилась такая традиция: когда шел очередной спектакль «Улугбека», Усто Мумин становился в проходе с левой стороны зала и ждал. Лишь после того как Костромитин садился на свое обычное место, Усто Мумин шел за кулисы и говорил: «Он пришел. Можно начинать». И спектакль начинался.

Но однажды Костромитин не пришел. Вскоре стало известно, что он заболел сыпным тифом и умер. Алексей Федорович, Каплан, я и многие участники спектакля пережили его смерть как личную утрату. И всю жизнь помним об этом друге, лучшем ценителе искусства.

Другим верным и постоянным слушателем «Улугбека» был актер Еврейского театра Вениамин Львович Зускин, который всегда сидел в одной и той же ложе с правой стороны, на одном и том же месте. Слушал он оперу всегда один, ни с кем не общаясь. Зускин был великий актер, и вершиной его творчества можно считать роль Шута в «Короле Лире» Шекспира, который шел в Еврейском театре Соломона Михайловича Михоэлса. В пьесах еврейского репертуара он был блистательно многообразен: весел, лиричен, грустен и трогателен. Он замечательно умел вызвать симпатию к своему народу, так же как это удалось сделать писателю Шолом-Алейхему. А в «Короле Лире» Зускин поднимался до вершин вдохновенного понимания и воплощения шекспировского характера.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание"

Книги похожие на "Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Галина Козловская - Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание"

Отзывы читателей о книге "Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание", комментарии и мнения людей о произведении.