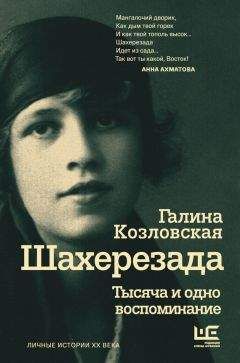

Галина Козловская - Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание"

Описание и краткое содержание "Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание" читать бесплатно онлайн.

Галина Козловская (1906–1997) – писательница, мемуаристка. Красавица, чьим литературным талантом восхищался Г. Уэллс, в юности блистала за границей. Но судьба поджидала на родине, в Москве: встреча с молодым композитором Алексеем Козловским, ссылка в Ташкент в 1935-м. Во время войны гостеприимный дом Козловских был открыт для всех эвакуированных.

С радушного приема началась дружба с Анной Ахматовой. Собеседники и герои мемуаров «Шахерезады» (так в одном из стихотворений назвала Галину Козловскую Анна Андреевна) – Марина Цветаева, Борис и Евгения Пастернаки, Фаина Раневская, Корней Чуковский, В. Сосинский, А. Мелик-Пашаев… А еще – высокий строй души и неповторимый фон времени.

Второй удивительный случай произошел во время нашего приезда в Самарканд в связи с работой над «Улугбеком». Устав, мы вчетвером решили поесть в шашлычной, приютившейся где-то в углу площади Регистан[66]. И вдруг площадь стала заполняться народом, который всё прибывал и прибывал. Люди, скандируя, просили, чтобы к ним вышли любимые певцы. Они вышли, и первым заговорил Кари-Якубов. Он что-то сказал, ему ответили, он снова бросил какие-то слова, и площадь заколыхалась от смеха. Вот тут мы стали свидетелями блистательного спонтанного искусства «аския»[67]. Вероятно, острословы в толпе оказались на высоте, потому что состязание в остроумии длилось довольно долго, и веселье зрителей было заразительным и восхитительным по своей непосредственности. Как мы жалели, что не понимаем языка!

Затем Халима попросила «талерочку» (тарелочку) и запела. Ее голос понесся легко и свободно над площадью, слышный во всех ее уголках. Реакция слушателей также была необычной. Вместо аплодисментов, к которым мы привыкли, площадь восторженно бормотала, что-то причитала и кричала «Вой дост!»[68]. Навсегда поразило проявившееся в тот момент единство народа со своими певцами. Вот уж действительно это были настоящие народные артисты! Они вышли из народа и ему принадлежали.

Незабываемым был первый день в Самарканде. Город, который больше года не покидал наше воображение, в котором жили, страдали и любили герои нашей оперы, ставшие неотрывной частицей нашей собственной жизни, открылся перед нами. Открылся в голубизне неба, куполов и особого света. Дневной свет и ночное небо в Самарканде совсем особые. И вот здесь, среди этого удивительного солнечного сияния, я должна была у подножия Гур-Эмира[69] прочитать ведущим актерам Оперного театра завершенное либретто оперы «Улугбек». Так решили сами артисты – поехать в Самарканд, где развертываются события оперы, с тем чтобы получить художественный импульс и проникнуться ощущением места и времени действия.

Помимо артистов (их было человек пятнадцать) с нами приехал также находившийся тогда в Ташкенте Сергей Никифорович Василенко с семьей. Вдвоем спустились мы в подземелье Гур-Эмира, чтобы поклониться там нашему Улугбеку, и про себя просили его быть милостивыми к нам.

Алексей Федорович обладал свойством прирожденной артистичности, умел передать другим чувство торжественности данного момента, будь то на концертной эстраде или же в жизни.

Слушатели расположились кто на деревянном помосте, на подушках, кто на земле, покрытой коврами и паласами, а в стороне, в тени деревьев, сидел старик с мудрым лицом в синей чалме и играл с кем-то в шахматы. Я читала либретто на русском. Блики солнца играли на моих руках и страницах рукописи, стояла удивительная тишина. Окончив чтение, я в первое мгновение испугалась этой тишины. Но затем последовал такой эмоциональный взрыв, что стало ясно: прочитанное захватило всех.

Эти минуты вспоминались мне всегда как счастливейшие в моей жизни. Старик, игравший в шахматы и оказавшийся хранителем Гур-Эмира[70], спросил Кари-Якубова, что читала эта молодая женщина. Узнав, что я читала пьесу об Улугбеке, он подошел и поцеловал мне руку. Такой знак почтения остался в моей памяти как бесценное свидетельство уважения, высказанное мне будто самим Востоком.

Часа два взволнованные артисты медлили расходиться. Халима Насырова, со свойственным ей красноречием, когда дело касалось искусства, еще больше разожгла энтузиазм своих коллег, а Кари-Якубов завершил этот день словами: «Алексей Царевич, – он только так почему-то всегда звал Козловского, – теперь уж вам нельзя написать музыку, которая бы меньше волновала, чем ваш литературный замысел».

Как вся эта атмосфера непосредственности, дружелюбия, общего художественного понимания и соучастия была не похожа на те худсоветы и заседания, свидетелем которых пришлось быть в жизни, когда отлаженная и регламентированная жизнь внесла иной дух в принятие художественных произведений!

Описывая, как создавалась опера «Улугбек», мне легче всего дать представление о том, как Козловским творилась его музыка. Время написания этой оперы стало временем высшей концентрации эмоциональных и творческих сил композитора, временем наивысшей духовной ежедневной сосредоточенности. Прежде всего, он никогда не сочинял за роялем. Его музыка созревала и формировалась во время его ежедневных прогулок. Он вообще по природе был «прогулочный» человек и всю жизнь ходил подолгу. При создании «Улугбека» он выбирал разные часы для прогулок. В первоначальной стадии, когда в одинокой сосредоточенности вызревала вся сценическая концепция трагедии, – это были утренние, предобеденные часы. Затем, когда внутри уже зрела музыкальная драматургия вещи, в своих послеобеденных прогулках он по каким-то таинственным потокам слушал возникающую музыку, где разворачивалась форма, мелодия, характеристики героев оперы, их развитие, противостояние, кульминации отдельных сцен и многое другое. Вот этим сложнейшим прорастаниям музыкальной мысли он отдавал прогулочные часы приблизительно с трех-четырех часов дня до восьми вечера. И если раньше он искал впечатлений, то теперь – уединения и отсутствия отвлекающих обстоятельств. В это время он обычно тщательно избегал мест, где ему могли повстречаться знакомые, боясь, что они нарушат его полную сосредоточенность. Свою прогулку он обычно завершал посещением любимой неприметной чайханы, расположенной на самом берегу большого арыка, в тени деревьев. Здесь его приветствовали знакомые чайханщики и радушно и деликатно подавали ему чай, пока он быстро записывал в свою неизменную нотную тетрадку все, что прояснилось во время прогулки. Приветливые хозяева никогда не спрашивали у него, что он пишет. Вероятно, люди, встречавшиеся ему на пути, не раз удивлялись, видя, как идущий им навстречу человек вдруг взмахивал руками и делал какие-то непонятные движения. При прослушивании внутренним слухом только что рожденного музыкального эпизода часто требовалось еще и дирижерское ощущение.

Вообще, дирижерство, присущее ему столь же органично, как и композиторский дар, сопровождало все стадии сочинения. Вся опера, от начала до конца, была, если можно так выразиться, дирижерски продышана, отгранена динамическими взлетами, темповыми ощущениями, движениями общей формы.

Это, вероятно, был редчайший феномен творчества, когда три компоненты – воображение, рождение бьющих ключей таинственной музыкальной стихии и моторное физическое оформление ее – сливались воедино. Всё это сопровождалось величайшей дисциплиной себя во времени, распорядком дня и жизни, в первую очередь подчиненных творчеству. Он тогда вставал в шесть часов утра и после гимнастики и одинокого завтрака садился писать ровно в восемь. Он записывал сочиненное накануне, шлифовал, и вот только тут иногда проверял записанное на рояле. Работал до часу-двух дня.

В случае с этой оперой Козловский в виде исключения писал клавир, который тут же отправлялся певцам. Инструментовал он оперу во второй половине дня, перед вечерней прогулкой. Никогда не работал ночью. Уже приближаясь к инструментовке второй половины оперы, он вдруг попросил меня читать ему вслух, пока он пишет партитуру. У нас не было под рукой «Ярмарки тщеславия» Теккерея на русском, и я стала переводить ему с листа английский подлинник. Вскоре перестала замечать, что перевожу, и мы оба стали получать удовольствие. Затем это стало традицией. Так я перевела ему «Пьесы приятные и неприятные» Бернарда Шоу, позднее – два тома «Истории Французской революции» Карлейля и множество рассказов разных авторов.

Обычно же свои симфонические сочинения Алексей Федорович писал набело в партитуре, изредка делая наброски отрывочных эскизов, без черновиков. Однако он очень взыскательно относился к своей музыкальной технике. И все крупные композиторы старшего поколения восхищались этим мастерством, когда блеск оркестра, сложная, утонченная красочность, помноженные на неповторимость авторской индивидуальности, воплощались с такой легкостью и технически безошибочно. Но это имело и свою негативную сторону: часто сочинение, написанное набело, в одном экземпляре (по легкомыслию автора, не заботившегося написанием копий), пропадало по небрежности приобретших его ведомств, а если сочинение пропадало, то пропадало напрочь. Так невосполнимо утрачено несколько произведений крупной формы, исчезнувших из библиотек Министерства культуры и Радиокомитета.

В своих сочинениях Алексей Федорович был выдающимся мастером оркестра, его поэтом и живописцем. Но он не был только колористом. Его оркестровая палитра богата и чрезвычайно многообразна. В ней находились краски радостно праздничные, как в сюите «Лола», и краски для выражения лирических состояний и драматических коллизий, как в опере «Улугбек», и краски для выражения томления, долгого и многоликого, – в симфонической поэме «Тановар», и суровые краски для поэмы «По прочтении Айни». В его музыке, от большого оркестра до малых экстренных составов, всегда присутствуют неповторимая изобретательность, изысканность и лишь ему одному свойственная оригинальность. Его оркестр ни с чьим не спутаешь. Употребив слово «изобретательность», я вложила в это слово не головную, придуманную изобретательность, а природное свойство его дарования, идущее от чувства музыки.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание"

Книги похожие на "Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Галина Козловская - Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание"

Отзывы читателей о книге "Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание", комментарии и мнения людей о произведении.