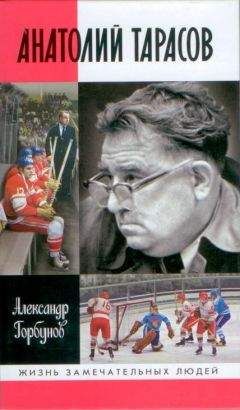

А. Горбунов - Анатолий Тарасов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

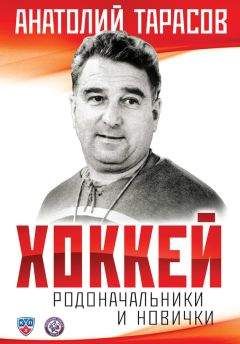

Описание книги "Анатолий Тарасов"

Описание и краткое содержание "Анатолий Тарасов" читать бесплатно онлайн.

С именем Анатолия Владимировича Тарасова (1918-1995) связана эпоха грандиозных побед хоккейной сборной СССР и хоккейного клуба ЦСКА в 1960-е — начале 1970-х годов. Первым из европейцев и первым тренером вообще он был принят в 1974 году в хоккейный Зал славы в Торонто — а это высшая честь в хоккейном мире, которой удостаивались немногие, особенно в те годы. В то же время едва ли найдется в истории отечественного спорта фигура более противоречивая и вызывающая столько споров и полярных суждений, как Тарасов. Одни боготворят его, называя «отцом русского хоккея», другие обвиняют в интригах и саморекламе. Но масштаб того, что было совершено им, признают все. О личности выдающегося тренера и о достижениях советского хоккея «золотого» десятилетия рассказывает автор книги, спортивный журналист и историк Александр Горбунов.

Пучков самокритично сожалел, что «всё новое, рождающееся в практике ведущих советских тренеров, не становится нашим достоянием». Он частенько слышал от коллег фразу: «Опыт ЦСКА не про нас!», но считал: «Как раз, наоборот, у ЦСКА и надо учиться, если мы, тренеры, хотим быть воспитателями классных хоккеистов, а не ремесленниками».

Идеи зарождались в творческой лаборатории Тарасова с того самого момента, как он стал тренером. Одни идеи отмирали, не выдержав проверки практикой. Другие — прижились. Со временем они обновлялись, дополнялись новыми. Основной же идеей практически с самого начала работы Тарасова в хоккее с шайбой оставалась одна — атлетизм.

Молодые тренеры XXI века на вопрос, чем была характерна деятельность Тарасова, обычно отвечают без запинки: «Хоккей он поставил на рельсы атлетизма». И пребывают в полной уверенности в том, что следуют по дорожкам, протоптанным великим Тарасовым. Но их подходы к атлетизму и подходы к нему Тарасова разнятся кардинально. У большинства современных молодых тренеров — заурядная, не требующая большого ума и творчества работа. У Тарасова атлетизм служил лишь базой для постоянного развития игрового мышления, творческих идей в тактике, импровизации, воспитания личности, способной мыслить и переиграть соперника, а не перебегать его.

Тарасов и сам был феноменальным импровизатором, умевшим видеть в хоккее больше чем игру, не признававшим штампы, догмы и из года в год представавшим неординарным созидателем. Он на ходу мог выдумать десятки новых упражнений и признавался, что вне хоккейной арены его «способности к фантазии и поиску снижаются, как бы меркнут».

Когда в начале нынешнего века шведы стали практиковать тактическую схему с двумя полузащитниками — 1+2+2, наша пресса зашлась от восторга: новинка в тактике, заставляющая пересмотреть подходы к этой сфере хоккея! Воистину новое — хорошо забытое старое. Борис Майоров в телерепортажах о матчах с участием шведской команды раз за разом объяснял публике, что всё это уже было, что в советском хоккее эта схема практиковалась, что придумал ее Тарасов. И не только придумал, но и внедрил в игру ЦСКА. Свои телевизионные репортажи Борис Александрович превращал в доступные для понимания интересные лекции об игре. «Уж не знаю, — говорил он, — поверил ли мне телезритель. У шведов эта игровая модель не пошла, и они отказались от нее. Зададимся вопросом: а, собственно, кто в мировом хоккее попробовал изменить классическую расстановку игроков? Только Тарасов! Только Тарасов обладал даром к масштабному новаторству».

У шведов дело не пошло лишь потому, что они отнеслись к внедрению этого тактического варианта формально, без соответствующей многонедельной подготовки в тренировочном режиме, полагая достаточным формальную расстановку и объяснение игрокам сути новшества на словах.

Тарасов же называл свое изобретение «системой». Это слово вошло в хоккейный обиход именно как обозначение игры с двумя хавбеками. Когда говорили «система», все знали, о чем идет речь. В своих работах, в частности в книге «Родоначальники и новички», Тарасов на нескольких страницах буквально по полочкам разложил суть игры по этой схеме — настоящее пособие для тренеров, поставивших перед собой задачу сформировать в своей команде пятерку с двумя хавбеками. Можно предположить, что в тарасовской картотеке, вместившей в себя тысячи всевозможных упражнений и оказавшейся — клад под ногами, да лень наклониться и поднять! — невостребованной, есть и те, которые помогут ответить на вопрос: благодаря каким тренировочным методам можно вести и совершенствовать игру с двумя хавбеками?

На новую придумку Тарасова подвигли размышления о том, как избавиться от слабостей в игре в обороне, обусловленной самими принципами действий двух защитников, и как в максимально возможной степени сбалансировать оборонительные и атакующие действия с учетом того, что звено «системы» практически всегда должно действовать против самого сильного звена соперника.

Полузащитников «системы» Тарасов называл «моторным отделением» звена, определяя им наиважнейшую роль в игре. Они — первые скрипки как при переходе пятерки от атаки к обороне, так и при скоростном выходе из обороны в атаку. Идеальным Тарасову виделся вариант, в котором один хавбек более тяготеет к обороне, обладает полным набором приемов защитника, но при этом и атакует умело, а другой, будучи не понаслышке знаком с тонкостями оборонительной игры, особенно силен в действиях при развитии атаки. «Вполне очевидно, — говорил Тарасов, — что на роль хавбека должен приглашаться игрок, не уступающий по сумме качеств классному нападающему. Хавбек — организатор, “мотор” звена, ему необходимо иметь высокий игровой авторитет для того, чтобы умело “командовать” партнерами. Роль эта полна хлопот. Пусть голы забивают нападающие, но объемная созидательная работа должна проводиться хавбеками. И тренеру надо уметь правильно оценивать действия этих хоккеистов. От их мастерства, слаженности игры впрямую зависит потенциал пятерки. Поэтому подбирать и готовить на эту роль следует спортсменов физически сильных, выносливых, обладающих завидными скоростными качествами и быстрым стартом».

Система игры с двумя хавбеками, по ходу матча в мгновение ока трансформировавшаяся в наиболее удобный для возникшей ситуации вариант, прошла в советском хоккее проверку в три этапа.

Первый, правда не полностью отработанный, а фрагментарный, продемонстрированный в самых важных матчах, зафиксирован на чемпионате мира 1967 года в Вене, безоговорочно выигранном советской командой — в семи матчах семь побед, «золото» за тур до финиша, всего девять пропущенных шайб при 58 заброшенных. Сильнейшим в австрийской столице стало звено, получившее название «фирсовского». Сильнейшим оно стало благодаря необычному тактическому построению. Звено сыграло превосходно, выиграв свои игровые отрезки во всех семи встречах и забросив почти столько шайб (28), сколько вся остальная команда. Фирсов возглавил список самых результативных игроков (11 + 11), Полупанов занял второе место (11+9), а Викулов — четвертое (6+6).

Формальной расстановкой была следующая: Иванов и Рагулин в обороне, Фирсов и два его молодых партнера — Полупанов и Викулов — в нападении. Но только — формальной. В этом убеждались соперники сборной СССР, столкнувшиеся — впервые в своей практике, а потому не знавшие, как этому явлению противостоять, — с необычным расположением хоккеистов пятерки при оборонительных и наступательных действиях.

Рагулин выступал в роли, если перейти на футбольную терминологию, стоппера, традиционной расстановкой не предусмотренной. В его обязанности входил жесткий контроль центральной зоны перед воротами. В единоборства с соперниками в углах своей территории площадки вступали Полупанов и Иванов, выступавшие в роли хавбеков. Вперед были отправлены два быстрых, всегда нацеленных на ворота нападающих — Фирсов и Викулов.

«Необычным расположением игроков у себя в зоне, — отмечал Тарасов, сам еще к такой расстановке не привыкший и традиционно продолжавший называть Викулова, Полупанова и Фирсова «тройкой», — команда приобретала возможность “построить” игру именно так, как нам хотелось: накоротке, недолго обороняться и очень быстро, внезапно контратаковать. Роль центрфорварда в атаке исполнял тот хавбек, которому удобнее и выгоднее, наконец, целесообразнее выйти в данный конкретный момент на ударную позицию. Довольно часто на переднюю линию выходил Иванов. Полупанов в этот момент оказывался в углу поля, за ним следили, и никто не ожидал, что впереди появится другой центральный нападающий — хавбек. Это создавало дополнительный элемент неожиданности и тем самым обусловливало так необходимое нам для контратаки численное превосходство».

Быстрота во многом достигалась благодаря появившейся у Фирсова и Викулова возможности избавиться от тесноты на площадке. На тридцатиметровой (по ширине) площадке на каждого из трех форвардов приходилось по 10 метров, на двух — по 15. Радикально менялся процесс поддержки нападающих из глубины. «Система» допускала полную взаимозаменяемость нападающих с хавбеками. Эта пятерка атаковала в Вене двумя эшелонами. К обороне приступала в то самое мгновение, где бы это ни происходило, когда теряла шайбу, причем в прессинге участвовали не три хоккеиста, а четыре.

Все четверо — хавбеки и нападающие — в зоне соперника, находясь в любой точке чужой территории (за воротами, в углах, на ближней или средней для броска позиции), непременно, как говорил Тарасов, «следовали важнейшему принципу современного хоккея: атакующий игрок, владеющий шайбой, должен угрожать воротам. Своими действиями следует заставить соперника хотя бы на секунду подумать, что ты можешь угрожать воротам». В этом случае, был убежден Тарасов, появлялась возможность добиться желанного — соперник обязан будет атаковать хоккеиста, владеющего шайбой, кто-то, стало быть, понадобится для страховки, и, значит, один из нападающих или хавбеков может на миг оказаться без опекуна.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Анатолий Тарасов"

Книги похожие на "Анатолий Тарасов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "А. Горбунов - Анатолий Тарасов"

Отзывы читателей о книге "Анатолий Тарасов", комментарии и мнения людей о произведении.