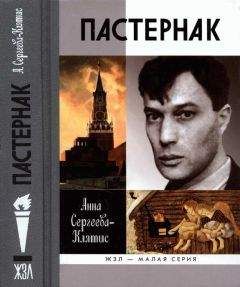

Анна Сергеева-Клятис - Пастернак

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пастернак"

Описание и краткое содержание "Пастернак" читать бесплатно онлайн.

Имя Бориса Леонидовича Пастернака (1890 — 1960) крупными буквами вписано в историю мировой литературы. Новая биография выдающегося поэта XX века выгодно отличается от предшествующих своей компактностью и сосредоточенностью на самых значимых для героя и самых интересных для читателя темах: Пастернак и семья, Пастернак и женщины. Пастернак и современные ему поэты, Пастернак и власть. Каждый из сюжетов раскрыт с наибольшей полнотой, от начала и до конца, с намеренной установкой на биографическую точность и достоверность. События и обстоятельства дополняют друг друга, создавая в конечном итоге ощущение цельного жизненного пути, приведшего Пастернака к мировой славе и фактически — к бессмертию.

Ленин в «Высокой болезни» (как, впрочем, и в «Русской революции») представлен прежде всего своим «голосовым экстрактом». Автор описывает в большей степени звучание ленинской речи («голая картавость», «звуковое лицо» фактов, «полоща им рот», «история орет»), чем ее содержание. Вырастающая на трибуне Девятого съезда Советов фигура Ленина становится вполне внятным объяснением отсутствия в современной литературной жизни лирики: когда орет история, поэзия молчит.

Этот образ ленинской речи практически без изменений воскресает во вставной главке автобиографического очерка Пастернака: «Ленин был душой и совестью такой редчайшей достопримечательности, лицом и голосом великой русской бури, единственной и необычайной. Он с горячностью гения, не колеблясь, взял на себя ответственность за кровь и ломку, каких не видел мир, он не побоялся кликнуть клич к народу, воззвать к самым затаенным и заветным его чаяниям, он позволил морю разбушеваться, ураган пронесся с его благословения»{389}. В этой характеристике звучит тема ответственности «гения» за чудовищную ломку и кровь. Потакая затаенным чаяниям народа, он позволил разразиться урагану, который фактически смел с лица земли прежнюю Россию. Той же интонацией заканчивается и «Высокая болезнь»:

Я думал о происхожденьи

Века связующих тягот.

Предвестьем льгот приходит гений

И гнетом мстит за свой уход.

Гнет, которым был отмечен уход Ленина, ощутили без исключения все жители первой в мире Страны Советов.

Ад Гражданской войны и диктатуры пролетариата Пастернак пережил так же, как тысячи его сограждан: голодали, болели, мерзли, уплотняли квартиры, готовились к худшему, выживали. Об этом времени выразительно вспоминает брат поэта А.Л. Пастернак: «По крутой лестнице, с трудными забежными, на поворотах, ступенями, мы таскали и дрова, и бревна, и воду — водопровод не работал, где-то лопнули трубы. Ведра качались на ходу, вода расплескивалась, она замерзала на ступенях, еще более затрудняя подъем. Однажды — и смех, и грех — Боря (или сестра?) поднимался по этим заслякоченным ступеням, держа в руках только что с огня снятую кастрюлю с горячей бурдой, тогда именовавшей себя гордо — “супом”, но поскользнулся, и суп струями и водопадом пролился до самого низа! В голодный год — это было трагично, и не до смеха!»{390}

В общем «не до смеха» было и чуть позже, когда началось временное облегчение, именуемое нэпом. Именно тогда Пастернак получил свою единственную возможность эмигрировать, но не воспользовался ею. Знал ли уже в это время поэт о тех ужасах, которые творились в советской России эффективно работающими органами «государственной безопасности»? Наверное, не в полной мере, однако слухи до него доносились. Не случайно в одном из стихотворений сборника «Темы и вариации» (1923) появляется реалистический образ времени — «шум машин в подвалах трибунала». Таким изощренным способом сотрудники ОГПУ заглушали звук массовых расстрелов, производимых в подвалах соответствующих учреждений. Но, вероятно, были надежды на улучшение. И, конечно, Пастернак чувствовал органическую связь с родной почвой, русским языком, средой, которая в то время еще продолжала существовать вопреки всем уже одержанным революцией победам. Наверное, если бы Пастернак только краешком глаза мог заглянуть тогда в будущее… Впрочем, известно, что сослагательное наклонение не применимо не только к истории, но и к биографии.

Вернувшись в Россию, Пастернак пытается внутренне примириться с новой реальностью, дать не бытовое, а историческое объяснение тому непривычному положению, в котором оказался он сам и люди, ему близкие. Вывод, к которому он приходит, близок позиции его старшего современника, А.А. Блока, который записал в дневнике 1919 года: «А господам, — приятные они или нет, — постой, погоди, ужотка покажем. И показали. И показывают. И <…> не смею я судить»{391}. Если в поэме «Высокая болезнь» и революция, и ее вождь воссозданы нелицеприятно, на фоне всех неурядиц и тревог времени, тифа, вшей, неработающего водопровода, уходящего «во тьму» обихода, то в поэме «905-й год» образ революции приобретает совсем иные черты. Во вступлении Пастернак сближает ее творческое начало со спецификой деятельности поэта:

В нашу прозу с ее безобразьем

С октября забредает зима.

Небеса опускаются наземь,

Точно занавеса бахрома.

Еще спутан и свеж первопуток,

Еще чуток и жуток, как весть,

В неземной новизне этих суток,

Революция, вся ты, как есть.

Жанна д'Арк из сибирских колодниц,

Каторжанка в вождях, ты из тех,

Что бросались в житейский колодец.

Не успев соразмерить разбег.

Ты из сумерек, социалистка,

Секла свет, как из груды огнив.

Ты рыдала, лицом василиска

Озарив нас и оледенив.

Отвлеченная грохотом стрельбищ,

Оживающих там, вдалеке,

Ты огни в отчужденьи колеблешь,

Точно улицу вертишь в руке.

И в блуждании хлопьев кутежных

Тот же гордый, уклончивый жест:

Как собой недовольный художник,

Отстраняешься ты от торжеств.

Как поэт, отпылав и отдумав,

Ты рассеянья ищешь в ходьбе.

Ты бежишь не одних толстосумов:

Все ничтожное мерзко тебе.

Понятно, что самое значимое для Пастернака — творческая свобода, которая воспринимается как первый шаг к гениальности. Говоря о революции в «Докторе Живаго», устами своего героя он именно так и оценит ее завоевания: «В том, что это так без страха доведено до конца, есть что-то национально близкое, издавна знакомое. Что-то от безоговорочной светоносности Пушкина, от невиляющей верности фактам Толстого». Слово «гениальность» при всем отторжении, которое чувствовал к нему Пастернак, в этом монологе Юрия Андреевича тоже присутствует: «Главное, что гениально? Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летоисчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. Он бы ждал, чтобы кончились старые века, прежде чем он приступит к постройке новых, ему нужно было бы круглое число, красная строка, неисписанная страница. А тут, нате пожалуйста. Это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к ее ходу. Оно начато не с начала, а с середины, без наперед подобранных сроков, в первые подвернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее. Так неуместно и несвоевременно только самое великое».

Отметим, что эти слова о революции принадлежат позднему Пастернаку, уже давно не зависящему от сиюминутных обстоятельств, нисколько не старающемуся угодить власти, и отражают его глубинный, истинный взгляд на вещи. Однако этот взгляд не был неизменным и нисколько не отражал всего многообразия реальности, так или иначе влиявшей на мироощущение Пастернака. Мы видим, как в течение романного повествования революционная действительность преображается и становится прямо противоположной тому восторженному описанию, которое дается в начале. Ее главная, подмеченная героем, черта — умение жить сразу многими жизнями, начинать новое прямо в сердцевине старого, встраиваться в расписание «курсирующих трамваев», — исчезает и сменяется косной казенщиной, безразличием к человеческой жизни, внутренним омертвением, которое выражено яркой метафорой остановки движения. По всей стране больше не курсируют, а мертво стоят поезда, нарушено железнодорожное сообщение, Живаго с Урала добирается в Москву по шпалам — но пешком! Этот же образ для описания пореволюционного времени использован Пастернаком в романе в стихах «Спекторский»:

Кругом фураж, не дожранный морозом.

Застряв в бурана бледных челюстях,

Чернеют крупы палых паровозов

И лошадей, шарахнутых врастяг.

Как видим, ни спокойного принятия, ни оптимистического взгляда в будущее, ни тем более восхищения перед совершившимся поэт не обнаруживает. Наоборот, чувствует свое отторжение от происходящего. Этими настроениями полны и его письма 1920-х годов: «Морального ада и тоски, в которых я тут варюсь, изобразить не в силах. Не пойми превратно. Я просто задыхаюсь в том софизме, о который тут, без всякого последствия, разбивается решительно всякая действительная мысль»{392}. «Передо мной опять современность. Я понимаю свое ничтожество перед лицом ее реальных и бесспорных исторических основ. Но с бытовым их завершеньем у меня одно расхожденье, и время не изменило его. Это — разность миросозерцании. Этого нельзя уступить, не обессмыслив жизни…»{393}«…Мне теперь столько лет, сколько было папе в 1902 г. Как он тогда был молод, и с каким аппетитом и правом на аппетит смотрел вперед. А я думаю о вещах, которые бы мне успеть сделать в год или в два, чтобы потом можно было спокойно быть готовым к смерти»{394}. Но с особенной силой тема спора со временем зазвучала в письмах Пастернака после 1930 года, когда произошел ряд событий, его непосредственно и кровно затронувших.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пастернак"

Книги похожие на "Пастернак" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анна Сергеева-Клятис - Пастернак"

Отзывы читателей о книге "Пастернак", комментарии и мнения людей о произведении.