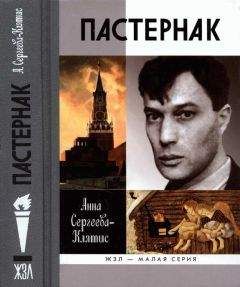

Анна Сергеева-Клятис - Пастернак

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пастернак"

Описание и краткое содержание "Пастернак" читать бесплатно онлайн.

Имя Бориса Леонидовича Пастернака (1890 — 1960) крупными буквами вписано в историю мировой литературы. Новая биография выдающегося поэта XX века выгодно отличается от предшествующих своей компактностью и сосредоточенностью на самых значимых для героя и самых интересных для читателя темах: Пастернак и семья, Пастернак и женщины. Пастернак и современные ему поэты, Пастернак и власть. Каждый из сюжетов раскрыт с наибольшей полнотой, от начала и до конца, с намеренной установкой на биографическую точность и достоверность. События и обстоятельства дополняют друг друга, создавая в конечном итоге ощущение цельного жизненного пути, приведшего Пастернака к мировой славе и фактически — к бессмертию.

«Разве это не типичное настроение представителя умирающего класса, сына “конца века”, человека, органически не способного почувствовать всю полноту жизни, стоящего в раздумьи перед миром и печально размышляющего о смысле бытия?»{385}

«На любой вещи Пастернака не трудно проверить общую правильность нашего определения об их голо-формальной ценности, абсолютно лишенной эмоционально-общественного содержания»{386}.

Пастернак, с точки зрения радикального рапповского[33] критика, оказывался либо буржуазным поэтом, взгляды которого обращены в прошлое, либо заумником-футуристом, чья поэзия лишена эмоционально-общественного содержания. Дальнейшее существование в таком статусе было небезопасным как в творческом, так и в личном смысле. Речь шла не только о решении насущных материальных вопросов (невыносимые условия быта, отсутствие заработков, невозможность содержать семью, получать медицинскую помощь и т. д.), но и о том шатком положении в литературе, в котором Пастернак находился фактически после возвращения в 1923 году из Берлина. Советским поэтом он так и не стал, давление на «попутчиков» усиливалось. Пастернак естественно, переживал творческий кризис.

Кризис был связан с вынужденным отказом от лирических тем и от лирики как формы поэтического высказывания. Трагический образ эпохи, отрекшейся от лирики и заменившей ее эпосом, станет вскоре главным в письмах и творчестве Пастернака:

Мне стыдно и день ото дня стыдней,

Что в век таких теней

Высокая одна болезнь

Еще зовется песнь.

В сводной формуле «высокая болезнь», давшей название одной из пастернаковских поэм, подразумевается лирика, которую теперь поэту стыдно писать, а между тем отказаться от нее равносильно отказу от творчества. В одном из писем С.Д. Спасскому Пастернак несколько позже подведет итоги времени: «…Лирика сейчас редкостнейшая редкость и она сидит в Вас, сидит и болеет, потому что не болеть сейчас не может…»{387} Лирика «не может» «не болеть» потому, что само ее существование нелепо и проблематично «в век таких теней». Для поэта, который и в своих собственных глазах, и в восприятии читателей был чистым, органическим лириком, естественно возникает вопрос: что делать? Эпос, к которому призывало Пастернака время, не был близок ему ни содержательно, ни поэтически. Годной для печати эпической темой в 20-е годы могла стать только революционная, и она воспринималась как своего рода охранная грамота, действенный способ адаптации в изолирующей обстановке диктатуры РАППа. Склонившись к тяжелой необходимости приняться за поэму, Пастернак 25 июля 1925 года признавался своему другу Я. 3. Черняку: «Я давно уже опять на мели. Подробно расскажу при личном свидании. Но с этими мелями надо попытаться покончить раз навсегда, мне хочется отбить все будки и сторожки откупных тем, дольше я терпеть не намерен. Хочу начать с 905 года»{388}. Как видим, этот вид поэтической деятельности воспринимался поэтом с чисто практической стороны, внутреннего горения он не испытывал. Это отнюдь не отменяет того факта, что результат оказался намного превосходящим ожидания самого Пастернака. Поэма «905-й год» — одна из вершин его творчества.

Написав свои революционные поэмы «905-й год» и «Лейтенант Шмидт» и издав их в 1927 году отдельной книжкой, Пастернак несколько упрочил свое положение в советской литературной среде. Те же самые критики, которые недавно призывали забыть имя Пастернака, теперь изменили тон, стали говорить о его внутренней перестройке, попытке обратиться к актуальным темам эпохи, найти доступный для народа язык. Это не было, конечно, полноценным признанием. Все равно Пастернак оставался чужим среди пролетарских писателей, но хотя бы — не классовым врагом!

К этому времени окончательно сформировалось представление Пастернака о событиях, происшедших за последнее десятилетие в стране. Как и большинство русских интеллигентов, он воспринял революцию как положительную, мощную, очистительную силу. Но практически с самого начала Пастернак видел и оборотную ее сторону. К августу 1917 года относится путешествие Пастернака по Камышинской железнодорожной ветке в город Балашов. Он ехал на встречу со своей возлюбленной Еленой Виноград. Железные дороги работали из рук вон плохо, поезда часами стояли на перегонах. За время поездки Пастернак воочию увидел то, чем были полны «буржуазные» газеты, что передавалось из уст в уста: в России царило состояние анархии, катастрофически разлагался государственный порядок, на глазах переставало существовать то время и пространство, в которых можно было жить, обустраивать дом, думать о будущем, строить планы. Впечатлениям, полученным в дороге, посвящено стихотворение Пастернака «Распад». Открывшийся обостренному взгляду поэта хаос подтолкнул его взять к своему стихотворению эпиграф из «Страшной мести» Гоголя: «Вдруг стало видимо далеко во все концы света»:

Куда часы нам затесать?

Как скоротать тебя. Распад?

Поволжьем мира, чудеса

Взялись, бушуют и не спят.

И где привык сдаваться глаз

На милость засухи степной,

Она, туманная, взвилась

Революционною копной.

Двойственное сознание величия происходящего, которое, однако, бросает на обычную человеческую жизнь отсвет вселенского пожара, готовность принять испытания времени и ужас перед надвигающимся сменились ощущением отвращения, когда на авансцену истории выдвинулась зловещая фигура нового вождя и по стране прокатились первые акты революционного террора.

Горячую отповедь Пастернака вызвало произошедшее в январе 1918 года зверское убийство матросами членов уже запрещенной к тому времени кадетской партии А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина в Мариинской больнице:

Мутится мозг. Вот так?

В палате? В отсутствие сестер?

Ложились спать, снимали платье.

Курок упал и стер? <…>

Сарказм на Маркса. О, тупицы!

Явитесь в чем своем. Блесните!

Дайте нам упиться! Чем?

Кровью? — Мы не пьем.

От имени этого знаменательного «мы» Пастернак еще выскажется о революции. «Мы» в его трактовке — это близкий круг людей искусства, всегда имеющих собственный взгляд на вещи, не ищущих опоры ни в одной из политических партий, обладающих высокой творческой и жизненной индивидуальностью. Другими словами — среда, не расставаясь с которой поэт готов был «сойти со сцены» истории. Эта среда в 1918 году противопоставляла бескровный февраль и кровавый октябрь, оцепенело наблюдала за страшным перерождением революционной стихии и с чувством близящейся катастрофы взирала на облик Ленина:

А здесь стояла тишь, как в сердце катакомбы.

Был слышен бой сердец. И в этой тишине

Почудилось: вдали курьерский несся, пломбы

Тряслись, и взвод курков мерещился стране.

Он. — «С Богом, — кинул, сев; и стал горланить, — к черту —

Отчизну увидав, — черт с ней, чего глядеть!

Мы у себя, эй жги, здесь Русь, да будет стерта!

Еще не все сплылось, лей рельсы из людей!

Лети на всех парах! Дыми, дави и мимо!

Покуда целы мы, покуда держит ось.

Здесь не чужбина нам, дави, здесь край родимый.

Здесь так знакомо все, дави, стесненья брось!»

Теперь ты — бунт. Теперь ты — топки полыханье.

И чад в котельной, где на головы котлов

Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью

Людскую кровь, мозги и пьяный флотский блев.

В этом стихотворении, получившем название «Русская революция» и, конечно же, не увидевшем свет при жизни Пастернака, он подметил всё: и безразличие власти к будущему страны, и ее цинизм в отношении собственного народа, и неизмеримую жестокость, которую она проявляла с первых минут своего утверждения и планомерно разжигала в массах. Но и облик Ленина в его творчестве приобретает черты далеко не однозначные. В поэму «Высокая болезнь» (1927) Пастернак включит финальный фрагмент, в котором фигура вождя выглядит одновременно и величественно, и грозно:

Он был как выпад на рапире.

Гонясь за высказанным вслед,

Он гнул свое, пиджак топыря

И пяля передки штиблет.

Слова могли быть о мазуте,

Но корпуса его изгиб

Дышал полетом голой сути,

Прорвавшей глупый слой лузги.

И эта голая картавость

Отчитывалась вслух во всем,

Что кровью былей начерталось:

Он был их звуковым лицом.

Пастернак акцентирует внимание на внезапности и напоре вождя («выпад на рапире»), его обращенности к существу событий («дышал полетом голой сути»), органической связи Ленина с революционной эпохой («лишь с ней он был накоротке») и… его громком голосе, перекрывающем все остальные звуки:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пастернак"

Книги похожие на "Пастернак" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анна Сергеева-Клятис - Пастернак"

Отзывы читателей о книге "Пастернак", комментарии и мнения людей о произведении.