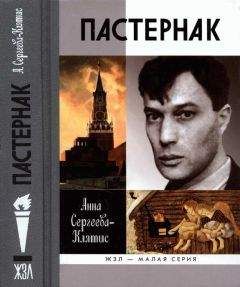

Анна Сергеева-Клятис - Пастернак

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пастернак"

Описание и краткое содержание "Пастернак" читать бесплатно онлайн.

Имя Бориса Леонидовича Пастернака (1890 — 1960) крупными буквами вписано в историю мировой литературы. Новая биография выдающегося поэта XX века выгодно отличается от предшествующих своей компактностью и сосредоточенностью на самых значимых для героя и самых интересных для читателя темах: Пастернак и семья, Пастернак и женщины. Пастернак и современные ему поэты, Пастернак и власть. Каждый из сюжетов раскрыт с наибольшей полнотой, от начала и до конца, с намеренной установкой на биографическую точность и достоверность. События и обстоятельства дополняют друг друга, создавая в конечном итоге ощущение цельного жизненного пути, приведшего Пастернака к мировой славе и фактически — к бессмертию.

Читатели 1920-х годов воспринимали Пастернака и Мандельштама как поэтов близких и родственных, несмотря на разницу их поэтических путей: Пастернак отталкивался от футуризма, а Мандельштам постепенно вырастал из символизма. Их имена воспринимались в паре и русскими эмигрантами, продолжавшими интересоваться новейшей поэзией советской России. По воспоминаниям Г.В. Адамовича, на литературных вечерах за границей чтение стихов Мандельштама часто продолжалось чтением стихов Пастернака{263}. Парадокс о «видимой близости»{264} двух поэтов вошел в обиход. Даже во враждебном отзыве 1938 года одиозно известного П.А. Павленко на воронежские стихи Мандельштама содержалось характерное сопоставление: «Язык стихов сложен, темен и пахнет Пастернаком»{265}. Возможно, именно обилие параллелей заставило Пастернака, что называется, держать дистанцию{266}, как это однажды уже произошло в отношении поэзии Маяковского, с которым он неожиданно обнаружил совпадения. Однако там речь шла о дистанции профессионально-поэтической, здесь — скорее о личной. Эта разница представляется значимой: скорее всего, причины некоторой отстраненности Пастернака были в его принципиальной инаковости. При всех общекультурных совпадениях, Мандельштам был ему по-человечески чужд. Личные расхождения такого рода еще сильнее проявятся в отношениях двух поэтов чуть позже — в начале 1930-х годов.

Летом и осенью 1924-го Пастернак и Мандельштам еше пытались дружить, они виделись в Ленинграде (семья Бориса Леонидовича снимала дачу в Тайнах, а Мандельштамы жили на Морской улице); после отъезда поэты регулярно переписывались, пытались помочь друг другу с публикациями, обменивались рукописями своих последних работ, дарили вышедшие книги. Особенное место в их переписке занимает проза, к которой оба приступили в середине 1920-х годов. Когда вышел в свет «Шум времени» Мандельштама (1925), Пастернак с восторгом отзывался о нем: «“Шум времени” доставил мне редкое, давно не испытанное наслажденье»{267}. Очевидно, сама позиция автора была Пастернаку духовно близка. «Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени, — писал Мандельштам в главе о Комиссаржевской. — Память моя враждебна всему личному»{268}. Через пять лет Пастернак в «Охранной грамоте» выскажет похожую мысль: «Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая»{269}. Однако у Пастернака этот тезис касался только разговора о Поэте и его судьбе, у Мандельштама он был определяющим для всего творчества.

Разговор о прозе привел к тому пункту, который оказался поворотным для обоих поэтов — к вопросу о современном романе. Пастернак удивлялся: «Отчего Вы не пишете большого романа? Он Вам уже удался. Надо его только написать»{270}. Сам Пастернак уже давно делал подступы к роману, считая его своим жизненным призванием. В 1922 году была написана повесть «Детство Люверс», жанр «Спекторского» Пастернак определял как «роман в стихах», намереваясь сделать его частью большого прозаического замысла. Мандельштам, напротив, видел в романе исчерпавшую себя форму. В статье с говорящим названием «Конец романа» (1922) он писал: «Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа»{271}. По его мнению, роман гибнет из-за «распыления биографии как формы личного существования»{272}. Интересно отметить, что со временем Пастернак отчасти (не в жанровом, но в тематическом смысле) согласился с Мандельштамом — главной темой романа «Доктор Живаго» стали через 30 лет именно сломанные судьбы и неудавшиеся биографии его современников.

В течение следующих нескольких лет поэты виделись эпизодически, когда Мандельштам проездами бывал в Москве, но, даже находясь в разных городах, не упускали друг друга из вида. Пастернак восторженно отозвался о новой книге Мандельштама «Стихотворения», вышедшей в 1928 году, стараясь одновременно отвлечь поэта от недоброжелательных оценок критики. Говоря о своем впечатлении от книги, он употребил выражение «устыжающее наслаждение»{273}, в котором запечатлелась авторская самооценка Пастернака. Как раз в это время он готовил для переиздания ранние сборники собственных стихов «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров», которые чем дальше, тем сильнее вызывали у него раздражение темными фрагментами, сложной метафорикой, избыточностью образов. Стараясь избавить свои ранние стихотворения от этих недостатков, Пастернак фактически переписывал их заново в соответствии с обретенной к концу 1920-х годов поэтикой, для которой вскоре он подберет исчерпывающее определение: «неслыханная простота». В ответ на похвалы Мандельштам послал ему книгу своих «Стихотворений» с дарственной надписью: «Дорогому Борису Леонидовичу с крепкой дружбой, удивленьем и гордостью за него»{274}.

Отношения двух поэтов дали заметную трещину в течение рокового для Мандельштама 1929 года, отмеченного «делом А.Г. Горнфельда», которое решительно изменило характер мандельштамовских взаимоотношений с большинством окружавших его литераторов самых разных взглядов и предпочтений. Не будем слишком подробно излагать детали этого дела, имеющего к биографии Пастернака самое косвенное отношение, постараемся ухватить только его суть.

Мандельштам, подписавший с издательством «Земля и фабрика» договор на обработку, редактирование и сведение в единый текст двух переводов романа Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле», на титульном листе вышедшей в 1928 году книги по ошибке был указан как переводчик. Конечно, сам Мандельштам никакого отношения к допущенной неточности не имел, это была целиком вина издательства. Также очевидно, что такая подмена не могла пройти незамеченной для переводчиков В.Н. Карякина и А.Г. Горнфельда. Последний воспринял ситуацию крайне болезненно, хотя сразу же после выхода романа был извещен самим Мандельштамом о вкравшейся ошибке. Сообщение об ошибке было также напечатано совершенно официально в ленинградской «Красной газете». Однако ни то ни другое переводчика не удовлетворило, и в той же газете он вскоре опубликовал свою заметку с говорящим названием «Переводческая стряпня», в которой едко критиковал работу Мандельштама, сводя ее к механической компиляции разнородных текстов. Заканчивалась заметка Горнфельда совсем уже неприятным обвинением, для которого реальной почвы как раз не было: «Хочу ли я сказать, что из поправок нет ни одной приемлемой? Конечно, нет: Мандельштам опытный писатель. Но, когда, бродя по толчку, я вижу, хотя и в переделанном виде пальто, вчера унесенное из моей прихожей, я вправе заявить: “А ведь пальто-то краденое”»{275}.

На этот выпад Мандельштам счел нужным ответить. В газете «Вечерняя Москва» он опубликовал открытое письмо Горнфельду с объяснением своей позиции. Письмо это во многом прозвучало как самооправдание. В пылу спора Мандельштам не заметил существенных противоречий, вкравшихся в его текст, как не сумел или не захотел скрыть чувства собственного превосходства над оппонентом, превосходства поэта над ремесленником-переводчиком. Известно, что Мандельштам переводами занимался вынужденно — для заработка, эту сферу деятельности считал прикладной. В его иерархии художественных ценностей перевод стоял на самой низшей ступени. Это подтверждает в своих воспоминаниях Анна Ахматова: «О.Э. был врагом стихотворных переводов. Он при мне на Нащокинском <переулке> говорил Пастернаку: “Ваше полное собрание сочинений будет состоять из двенадцати томов переводов и одного тома ваших собственных стихов”. Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия, и заставить его переводить было почти невозможно»{276}.

Пастернак, как и Мандельштам, воспринимал свою деятельность переводчика как изнурительный и почти всегда унылый труд ради добывания денег. Первоначальный азарт, которым сопровождались юношеские пастернаковские переводы, вскоре был утрачен, и на смену ему пришло совсем иное чувство. Уже в 1919 году Пастернак называл переводы «побочным заработком», считая прямым и главным — «оплату художественного оригинального труда»{277}. В 1924 году поэт откровенно писал жене о своей работе над трудоемкими переводами немецких экспрессионистов для харьковской антологии «Молодая Германия»: «…я вознамерился в <…> пожарном темпе <…> заняться переводами для Укриздата, которые все же исполню, урывками, на затычку»{278}. Необходимость добывать деньги «на затычку» финансовых брешей, как и в мандельштамовском случае, делала для Пастернака невозможным отказ от переводов, которые со временем всё больше его обременяли, отнимая время от единственно важного и гораздо более ценного для него — работы над большой прозой.

Иронические предсказания Мандельштама оправдались в полной мере. Объем переводов Пастернака во много раз превысил объем его оригинального творчества. Неудивительно, что похвалы в адрес своей переводческой работы Пастернак принимал с плохо скрываемым раздражением: «Лучше быть талантливой буханкой черного хлеба, чем талантливым переводчиком…»{279}

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пастернак"

Книги похожие на "Пастернак" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анна Сергеева-Клятис - Пастернак"

Отзывы читателей о книге "Пастернак", комментарии и мнения людей о произведении.