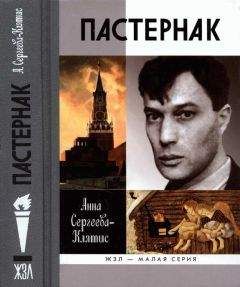

Анна Сергеева-Клятис - Пастернак

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пастернак"

Описание и краткое содержание "Пастернак" читать бесплатно онлайн.

Имя Бориса Леонидовича Пастернака (1890 — 1960) крупными буквами вписано в историю мировой литературы. Новая биография выдающегося поэта XX века выгодно отличается от предшествующих своей компактностью и сосредоточенностью на самых значимых для героя и самых интересных для читателя темах: Пастернак и семья, Пастернак и женщины. Пастернак и современные ему поэты, Пастернак и власть. Каждый из сюжетов раскрыт с наибольшей полнотой, от начала и до конца, с намеренной установкой на биографическую точность и достоверность. События и обстоятельства дополняют друг друга, создавая в конечном итоге ощущение цельного жизненного пути, приведшего Пастернака к мировой славе и фактически — к бессмертию.

Конечно, причины самоубийства Маяковского коренились не только в области сложных личных отношений с В. Полонской и Л. Брик, но в большей степени в неудовлетворенности поэта самим собой, в ощущении ложности своего положения, в страхе потери поэтического дара, растраченного на дешевые агитки. В конечном итоге решение покончить с собой стало результатом ряда ошибочных выборов, которые Маяковский делал на протяжении ряда последних лет. Именно теперь он словно впервые ощутил горькую правду того, о чем с тревогой писал ему Пастернак в своем посвящении 1922 года.

14 апреля 1930 года в Лубянском проезде прозвучал роковой выстрел Маяковского. Этот день Пастернак описал в «Охранной грамоте»: «Между одиннадцатью и двенадцатью все еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к Лубянскому проезду, двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильною силой событья»{249}. На Лубянку Пастернак вызвал телефонным звонком Ольгу Петровскую (Силлову), недавно пережившую расстрел мужа. В своих мемуарах она вспоминала 14 апреля 1930 года с другой позиции, глядя на Пастернака глазами постороннего наблюдателя: «Протягиваю руку к трубке. Узнаю голос Бориса Пастернака. Задыхаясь, он бросает в трубку: “Оля, сегодня утром застрелился Маяковский. Я жду вас у ворот дома в Лубянском проезде. Приезжайте!” Я срываюсь с места. Обо всем забываю, кроме этого ужаса. Мчусь туда, где случилось непоправимое. Не помню, как добрались до указанного места. Пастернак у ворот. Бледный. Ссутулившийся. Лицо в слезах; сказал: “Ждите меня на лестнице. Я пойду наверх, узнаю, где он будет”. Я стояла на лестнице, вдавившись спиной в стену, когда мимо меня пронесли носилки, наглухо закрытые каким-то одеялом. Господи! Ведь это пронесли то, что еще сегодня утром было Володей Маяковским!.. Вслед за носилками шел понурый Пастернак. Подхватил меня, и мы выбежали из дома»{250}.

Самоубийство Маяковского страшным образом ударило по Пастернаку. Через четыре дня после случившегося он писал М.И. Цветаевой: «Три дня я был весь в совершившемся, плакал, видел, понимал, плакал и восхищался»{251}. «Над гробом Маяковского Пастернак оплакивал не только молодое искусство 1910-х годов, которому он поклонялся, но и свои неудавшиеся попытки спасти Маяковского от предсказанного им самим еще в его ранние годы гибельного пути поэта»{252}. Эти ощущения он выразил некоторое время спустя в стихотворении «Смерть поэта»:

Не верили, — считали, — бредни,

Но узнавали: от двоих,

Троих, от всех. Равнялись в строку

Остановившегося срока

Дома чиновниц и купчих,

Дворы, деревья, и на них

Грачи, в чаду от солнцепека

Разгорячено на грачих

Кричавшие, чтоб дуры впредь не

Совались в грех. И как намедни

Был день. Как час назад. Как миг

Назад. Соседний двор, соседний

Забор, деревья, шум грачих.

Лишь был на лицах влажный сдвиг.

Как в складках порванного бредня.

Был день, безвредный день, безвредней

Десятка прежних дней твоих.

Толпились, выстроясь в передней,

Как выстрел выстроил бы их.

Тема гибели Маяковского оказывается в центре третьей части автобиографической повести «Охранная грамота», в которой автор словно вытесняется из повествования постепенно разрастающейся фигурой Маяковского. Звучание этого образа усиливается к концу повести, как в реквиеме, и в финале достигает предельной степени crescendo. «Замещая себя Маяковским, Пастернак только яснее и глубже обнаруживает свой замысел: обращаясь, в основном, к своему личному опыту, он пишет не свою собственную автобиографию, а автобиографию Поэта»{253}.

К концу 1920-х годов и отчасти в связи с трагедией Маяковского, свидетелем развития и страшного завершения которой стал Пастернак, у него самого постепенно созревает и формируется ощущение невосполнимо утраченных возможностей, вынужденного конца. Трудный путь преодоления творческого и личного кризиса Пастернак описал в книге с говорящим названием «Второе рождение».

О.Э. Мандельштам

По неподтвержденной версии, первая встреча двух поэтов состоялась в 1915 году в Петрограде. Об этом, например, пишет Н.Н. Вильям-Вильмонт, в молодости друживший с Пастернаком. Но его воспоминания вызывают существенные нарекания не только сомнительными фактами, но и стилем изложения, отчасти напоминающим знаменитый ернический фрагмент из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», когда вышедший из повиновения Аркадий Кирсанов уличает Базарова в незнании Пушкина.

«— “Природа навевает молчание сна”, — сказал Пушкин.

— Никогда он ничего подобного не сказал, — промолвил Аркадий.

— Ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил.

— Пушкин никогда не был военным!

— Помилуй, у него на каждой странице: На бой, на бой! за честь России!

— Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета наконец».

Примерно в той же тональности, в какой Базаров высказывается о Пушкине, повествует Вильям-Вильмонт о встречах Пастернака с Мандельштамом и Гумилевым и о его мнении относительно их поэзии: «Они запрягают в пролетку игрушечных лошадок. Знают про сбрую, про дугу и подпругу. Мандельштам? Он, поди, тоже знает про подпругу, и чтобы седло не сползало. <…> Он же служил в лейб-гвардии — рядовым, конечно. Его Гумилев определил через влиятельных особ женского пола. Но тот — офицер и гвардеец “со связями”. Любил “высший свет”, хоть от него и следа не осталось, и продолжает любить, наверное, — как Оскар Уайльд. Я жил в Петербурге и немного их знаю»{254}. В этом фрагменте нет ни слова правды: Мандельштам никогда не был военным; Гумилеву даже в голову не могло прийти «определять» его в гвардию; звание унтер-офицера Гумилев получил за боевые заслуги на фронте, а вовсе не благодаря «связям» с «влиятельными особами женского пола» (любопытно, кто имеется в виду?); Пастернак не жил в Петербурге, да и сама стилистика его речи, воспроизведенная в этих воспоминаниях, к действительности не имеет никакого отношения.

Заслуживающий доверия свидетель, Н.Я. Мандельштам, обладавшая прекрасной памятью и острой наблюдательностью, утверждает, что Пастернак и Мандельштам познакомились весной 1922-го, в год выхода в свет книги Пастернака «Сестра моя жизнь» и книги Мандельштама «Tristia». Удивительно, но между ними сразу установились отношения как между младшим и старшим, хотя они были почти ровесниками и их литературные дебюты совпадали по времени. Но Мандельштам был уже общепризнанным мастером, а Пастернак, поздно начавший свой путь в литературе, чувствовал себя начинающим поэтом. Хотя известно, что Мандельштам читал Пастернака задолго до этого. Г.В. Адамович утверждал, что в юности Мандельштам «бредил» стихотворением «В посаде, куда ни одна нога…», опубликованным в сборнике «Весеннее контрагентство муз» в 1915 году{255}. Напротив, не существует никаких достоверных свидетельств интереса Пастернака к творчеству Мандельштама до 1922 года.

Еще до первой личной встречи Пастернака и Мандельштама произошло событие, оказавшее сильное влияние на обоих, — смерть А.Н. Скрябина (1915). Для них, по рождению и воспитанию особенно тесно связанных с музыкальной средой, «музыка Скрябина была больше чем музыкой — заклинанием и предсказанием судьбы поколения»{256}. В своей незаконченной статье «Скрябин и христианство» Мандельштам сравнивал Пушкина и Скрябина: «…их личность, умирая, расширилась до символа целого народа, и солнце-сердце умирающего остановилось навеки в зените страдания и славы»{257}. «Скрябин не только композитор, но повод для вечных поздравлений, олицетворенное торжество и праздник русской культуры»{258}, — писал Пастернак. Как видим, существовали общие культурные приоритеты, которые могли послужить основой не только для знакомства, но и для дружбы поэтов, однако «тяга прочь» оказалась сильнее, ее причины нам еще предстоит угадать.

По мнению исследователей-литературоведов, с начала 1920-х годов в поэзии Мандельштама появляются образы, заимствованные из книги Пастернака «Сестра моя жизнь»{259}. Примерно тогда же, в 1922–1923 годах, он написал ряд статей о поэзии, в которых высоко оценил достижения Пастернака. Называя «Сестру мою жизнь» то требником, то «библией для мирян», Мандельштам не скрывает своего почти сакрального отношения к книге. В лютеровских аллюзиях содержится намек на сложные отношения Пастернака с современностью: «Величественная домашняя русская поэзия Пастернака уже старомодна. Она безвкусна потому, что бессмертна; она бесстильна потому, что захлебывается от банальности классическим восторгом цокающего соловья»{260}. В своих статьях Мандельштам разворачивает важную для него мысль о поэзии Пастернака как о единственной наследнице классической русской традиции (Батюшков, Языков, Фет), связанной с усовершенствованием и гармонизацией языка. Эта традиция ведет поэта по единственно возможному, «среднему удобному пути» сближения языка поэзии с разговорной речью. Вероятно, что ко времени написания этих статей относится и ставшее известным благодаря Анне Ахматовой крылатое высказывание Мандельштама о Пастернаке: «Я так много думал о нем, что даже устал»{261}. Похвалы казались Пастернаку чрезмерными, о чем он писал Мандельштаму, в свою очередь желая выразить ему свое искреннее восхищение: «Милый мой, я ничего не понимаю! Что хорошего Вы нашли во мне! <…> Да ведь мне в жизнь не написать книжки, подобной “Камню”!»{262}

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пастернак"

Книги похожие на "Пастернак" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анна Сергеева-Клятис - Пастернак"

Отзывы читателей о книге "Пастернак", комментарии и мнения людей о произведении.