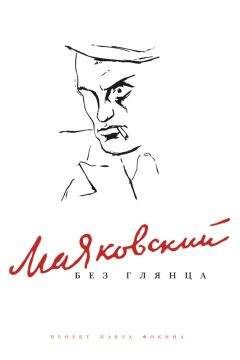

Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р."

Описание и краткое содержание "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р." читать бесплатно онлайн.

Портретная галерея культурных героев рубежа веков – повествование о поэтах, художниках, музыкантах, меценатах, философах, актерах, певцах и других представителях эпохи, которых можно назвать уникальными феноменами «Серебряного века». Сотканная из воспоминаний, заметок, критических отзывов, дневниковых замечаний, книга воссоздает облик и «живую жизнь» ярких и необычных людей, отделенных от нас веком непонимания и забвения. Вместе с тем это не энциклопедический справочник и не собрание мемуаров. «Культурные герои» предстают перед читателями персонажами увлекательного романа, наполненного истинным драматизмом, и через десятилетия остающимся неподдельным и захватывающим.

КШЕСИНСКАЯ Матильда Феликсовна

наст. имя и фам. Мария Кржесинская;19(31).8.1872 – 6.12.1971Ведущая балерина Мариинского театра (с 1890). Лучшие роли – Аспиччия («Дочь фараона»), Лиза («Тщетная предосторожность»), Эсмеральда («Эсмеральда»). Автор «Воспоминаний» (Париж, 1960). С 1920 – за границей.

«Маленькая, подвижная, с сильно развитыми мускулами ног, с правильными, словно вычерченными чертами лица и с огненными глазами, полная блеска и светской любезности, она произвела на всех нас большое впечатление. Помимо незаурядной биографии она была известна и как блестящая прима-балерина Мариинского театра…Ей доводилось повторять на бис сольные вариации три-четыре раза (в частности, в балете „Талисман“, где ее выход двойными кабриолями приводил зрительный зал в неистовство)» (Н. Тихонова. Девушка в синем).

«Что касается мастерства, то действительно нельзя было желать ничего лучшего, нежели то, чем гордилась наша сцена в лице ее „звезды первой величины“. Хоть как раз стал выдвигаться целый рой новых и даровитых танцовщиц, хоть по-прежнему вполне заслуженными любимицами продолжали быть Преображенская, Трефилова, Седова – все же совершенно особым блеском отличалась именно Кшесинская. От природы ей, пожалуй, не хватало поэтичности и того „je ne sais quoi“ [франц. не знаю чего. – Сост.], что возводит артиста на степень „божественности“» (А. Бенуа. Мои воспоминания).

«Матильда сама назначала даты своих спектаклей и всегда танцевала только в разгар сезона. В остальное время она отдыхала, прекращала регулярную тренировку и безудержно предавалась развлечениям. Всегда веселая и смеющаяся, она любила приемы и карты. Бессонные ночи ничуть не отражались на ее внешности, не портили настроения. Она была одарена совершенно поразительной жизнеспособностью и силой воли. За месяц до появления на сцене Кшесинская целиком отдавалась работе – усиленно тренировалась, отказывалась от всех визитов и приемов, ложилась спать в 10 часов вечера, взвешивалась каждое утро, ограничивала себя в еде, хотя ее диета и без того была достаточно строгой. Перед спектаклем она оставалась в постели двадцать четыре часа и лишь в полдень съедала легкий завтрак; в театр приезжала к шести, чтобы иметь в распоряжении два часа для экзерсиса и грима.

Как-то вечером, репетируя на сцене вместе с Кшесинской, я выразила беспокойство, увидев, как лихорадочно блестят ее глаза. „О! – воскликнула она, – я умираю от жажды! С самого утра у меня во рту не было ни капли воды, но я не могу себе позволить выпить хоть глоток до выступления“. Ее выдержка поразила меня» (Т. Карсавина. Театральная улица).

Л

ЛА МАНОВА (в замуж. Каютова, вариант: Ламанова-Каютова) Надежда Петровна

Художник-костюмер. В начале века – глава фирмы модной одежды «Н. Ламанова». С 1919 по 1925 возглавляла Мастерскую современной одежды. Работала вместе с А. Экстер в театре им. Е. Вахтангова (1924–1929), в МХТ (с 1932).

«Одной из достопримечательностей Москвы была Надежда Петровна Ламанова, которая одевала не только всю Москву, но и весь Петербург. Это была большая артистка своего дела, заменить ее никто не мог, она была единственная. Вкус, ее чутье, понимание каждого человека, который к ней обращался, просто удивительны. В Париже, где она постоянно бывала и откуда она привозила грандиозное количество чудесных вещей, поражались ее вкусу, уменью выбирать вещи, пониманию того, что действительно лучшее. Я сама там это слышала от знаменитых парижских портных, которые ей удивлялись. Так как она шила все из заграничных материалов, которые сама привозила два раза в год в огромном количестве, то, конечно, она брала за платье дорого» (М. Морозова. Мои воспоминания).

«Наша талантливейшая русская московская художница-портниха Ламанова ни в каком случае не уступала знаменитым портнихам Парижа, обшивавшим наших модниц, чувствовала же она индивидуальный характер и значение платья для заказчицы – „что для кого надо“ – нередко и больше» (С. Щербатов. Художник в ушедшей России).

ЛАНДАУ Григорий Адольфович

Философ, культуролог, публицист. Публикации в газетах и журналах «Восход», «Наш день», «Бодрое слово», «Вестник Европы», «Современник», «Северные записки» и др. Книга «Сумерки Европы» (Берлин, 1923). С 1919 – за границей (с 1919 по 1938 – в Германии; с 1938 по 1941 в Латвии). Погиб в ГУЛАГе.

«„Северные записки“ были, как все толстые русские журналы, журналом не только литературным, но и общественно-политическим. На редакционных раутах бывали поэтому и политики. Близким другом редакции был Григорий Адольфович Ландау. Природа наделила Григория Адольфовича блестящими дарованиями, но жизнь жестоко насмеялась над его даровитостью: то немногое, что он написал, мало до кого дошло и мало на кого произвело должное впечатление. Помню, с каким захватывающим волнением читал я в галицийском окопе только что появившуюся в „Северных записках“ статью Ландау „Сумерки Европы“. В этой замечательной статье было уже в 1914-м году высказано многое, что впоследствии создало мировую славу Освальду Шпенглеру. Появившаяся в берлинском издательстве „Слово“ в 1923-м году под тем же заглавием большая книга Григория Адольфовича, полная интереснейших анализов и предсказаний, также прошла незамеченной в эмиграции. Мои хлопоты о ее переводе на немецкий язык ни к чему не привели – и это в годы, когда на немецкий язык переводилось все, что попадалось под руку.

Причину этой литературной неудачи Григория Адольфовича надо прежде всего искать в том, что он был чужаком решительно во всех лагерях.

Русская левопрогрессивная общественность не принимала его потому, что, по ее мнению, русскому еврею надлежало быть если и не социалистом, то по крайней мере левым демократом. Ландау же был человеком консервативного духа. Чужой в левоинтеллигентских кругах, он, как германофил, не был своим человеком и среди либерал-консерваторов, убежденных сторонников союзнической ориентации. Но и от германофилов Григорий Адольфович быстро отошел, так как в годы войны германофильство процветало у нас в лагере крайних реакционеров-антисемитов или в лагере большевиков-пораженцев. Ни с марковцами, ни с ленинцами у Ландау не могло быть ничего общего.

Известно, что, посетивши Россию, Андрэ Жид пришел в ужас от большевистского конформизма. Что говорить, советский конформизм – вещь страшная. Но пример Ландау учит тому, что требование конформизма было не чуждо и нашей свободолюбивой интеллигенции. Чужаков, не исполняющих ее социальных заказов, и она безжалостно заклевывала.

В последний раз я видел Григория Адольфовича в Берлине уже после издания Нюрнбергских законов о положении евреев в Германии. От блестящего, несколько даже надменного по виду молодого человека, с которым я познакомился в Петербурге, почти ничего не осталось. Полинял Григорий Адольфович, вытерся вместе с бобровым воротником своей шубы. Светлый взор отяжелел мутным оловом. Поредели и поседели виски. Видно было, что и костюм и галстук были выбраны обнищавшей рукой. Прежними были лишь гордый откид головы, тихий голос и горькая ирония у рта. Встреча была мимолетной. О больном вопросе не говорили, но боль, пронзительная, нечеловеческая боль чувствовалась и без слов…» (Ф. Степун. Бывшее и несбывшееся).

ЛАНСЕРЕ Евгений Евгеньевич

Живописец, график, театральный художник. Член объединения «Мир искусства». Сотрудничал в журналах «Мир искусства», «Золотое руно», «Аполлон», «Зритель», «Жупел», «Адская почта», оформлял альманах «Факелы». Иллюстрации к книгам «Царская охота на Руси» (СПб., 1902), «Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны» (СПб., 1910), «Венок Врангелю» (Пг., 1916). Живописные полотна «Никольский рынок в Петербурге» (1901), «Петербург начала XVIII века» (1906), «Ботик Петра I» (1906), «Корабли времен Петра I» (1909) и др. Иллюстрации к повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат» (1918). Сын скульптора Е. Лансере, племянник А. Бенуа.

«В моих прогулках почти всегда меня сопутствовал Женя Лансере… От отца он унаследовал известную „легкость возбуждения“, но у него она лишь очень редко переходила в раздражение… У Жени эта легкость возбуждения придавала его речам и мнениям что-то задорное, особенно когда он отстаивал какой-либо свой идеал (а он был пропитан идеалами!). Евгений Евгеньевич таким юношей-идеалистом, безупречно чистым в своих устремлениях, и остался на всю жизнь, вопреки всяким посторонним воздействиям и тому, что „крутые горки“ жизни „любую сивку способны укатать“. Но если он и сейчас [писано в 1940 г. – Прим. А. Бенуа], когда ему пошел седьмой десяток, должен все еще быть отнесен в раздел самых милых и благородных людей, то все же тот двадцатилетний Женя Лансере был еще куда более прелестен! Это была какая-то „олицетворенная поэзия“» (А. Бенуа. Мои воспоминания).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р."

Книги похожие на "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р."

Отзывы читателей о книге "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р.", комментарии и мнения людей о произведении.