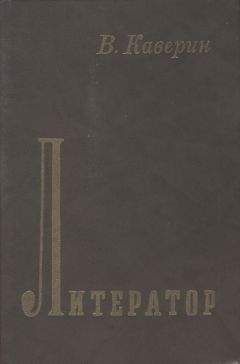

Вениамин Каверин - Литератор

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Литератор"

Описание и краткое содержание "Литератор" читать бесплатно онлайн.

В новой книге В. Каверин рассказывает о своих встречах с М. Горьким и другими известными писателями (В. Шкловским, Е. Шварцем, К. Симоновым, В. Быковым), с историками литературы (Б. Н. Эйхенбаумом, Ю. Г. Оксманом), с режиссерами (А. Я. Таировым, Вс. Мейерхольдом). Его дневники и переписка охватывают время от 20-х до 80-х годов, воспроизводя не только литературно-художественную атмосферу, но и отражая основные события жизни нашей страны. В книгу вошли статьи последних лет о современной прозе, размышления о роли литературы и месте писателя сегодня.

Когда я писал свою книгу «Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского, редактора „Библиотеки для чтения“», я невольно отчитывался перед Оксманом, не имевшим к моей работе ни малейшего отношения. Он даже пытался отделаться от роли учителя, но я все-таки продолжал приставать к нему с вопросами и предположениями. Конечно, он бесконечно глубже, чем я, знал бешеную борьбу, разыгравшуюся между литераторами тридцатых годов, в которой участвовал Пушкин и которая породила легенду о «журнальном триумвирате», состоявшем из Сенковского, Булгарина и Греча.

Легенду, мне кажется, удалось опровергнуть, но перед некоторыми загадками, которыми была полна жизнь Барона Брамбеуса, я остановился, не в силах их разрешить. Почему в январе 1834 года Сенковский был вынужден не только отказаться от «Библиотеки для чтения», но и напечатать в «Северной пчеле», что он снимает с себя обязанности редактора? Я обратился с этим вопросом к Юлиану Григорьевичу, и он не задумываясь привел три возможные причины, которые я должен был исследовать и сравнить. Одной из них было опубликование под псевдонимом стихотворений сосланных декабристов, другой — переписка с Лелевелем — одним из духовных вождей польского восстания. Не помню третьей, потому что было довольно и этих причин.

На защите моей диссертации «Барон Брамбеус» самым требовательным оппонентом оказался Ю. Г. Оксман, справедливо указавший, что я не воспользовался делами Третьего отделения, связанными с журналом Сенковского «Библиотека для чтения», его произведениями, его личностью и т. д. К этой памятной защите (диссертация была издана) относится и мое письмо К. И. Чуковскому, который высоко оценил мою книгу.

26/VI—1929

Дорогой Корней Иванович.

Спасибо Вам за письмо и за доброе мнение о книжке. Разумеется, Вы правы насчет «навряд» и профессорского тона. Что делать! Если бы мне не мешали и не торопили меня, быть может и вся книжка была бы лучше. С одной стороны — в ней есть заваленные документами и непродуманные места; с другой — Оксман на защите справедливо упрекнул меня за то, что цензурные материалы не были в достаточной мере использованы мною для истории «Библиотеки для чтения». Быть может, прав и Шкловский, который писал, что нельзя смотреть на Сенковского как на неудачного беллетриста. Но это он сам и выдумал. Я так вовсе и не смотрел.

Спасибо Вам еще и за то, что Вы не ругаете меня за беллетристичность книжки. Вы — единственный (да еще Бор. Мих., который все считает исторически неизбежным и мудро отказывается судить младое поколение). Милый и бессовестный Шкловский, который сам есть (в какой-то мере) Сенковский нашего времени (лишенный его католицизма), первый упрекнул меня за то, что я делаю из науки литературу. Не ему бы, не правда ли?

Благодарю Вас за приглашение в Сестрорецк. Я что-то прихворнул и, поставив монумент на грандиозных летних планах, еду в Ессентуки — пить воду и лежать с грязью на животе.

Ваш В. КаверинНи об одном писателе (включая Пушкина) нет книги, в которой его личность и деятельность были бы представлены со всеохватывающей полнотой. Исключение представляет собой книга Оксмана «Жизнь и деятельность Белинского». В наши дни В. Порудоминский и Н. Эйдельман издали книгу, посвященную «Болдинской осени» Пушкина. Они раскрыли ее день за днем, поместив вслед за письмом к невесте «Египетские ночи», а за деловой бумагой — «Моцарта и Сальери». Почти три месяца жизни поэта были как бы помещены под увеличительное стекло. Выстроилась длинная очередь, состоящая из великого и примкнувшего к нему ничтожного. Из ежедневного, обыденного — к вечному, из бытовой мелочи — к жизненной задаче.

Представьте же себе, что под таким увеличительным стеклом лежат не два или три месяца, а вся жизнь великого человека. Каждая, даже незначительная деталь подтверждена документально. Любой факт, даже отдаленно связанный с Белинским, освещен ярко, исчерпывающе емко. Освещен и оценен со всеми сопровождающими его обстоятельствами — историческими, политическими, бытовыми. Привлечен необъятный материал, архивный и личный, исправлены десятки ошибок тех, кто прежде писал о Белинском, избран наиболее достоверный список «Письма Белинского к Гоголю» — из сотен сохранившихся, полусохранившихся, искаженных. Фигура Белинского представлена объемно — на социальном, бытовом, семейном фоне.

В книге почти семьсот страниц большого формата. Мимо нее не может и не должен пройти ни один исследователь истории русской литературы девятнадцатого века.

К этому труду примыкает своеобразная по своему жанру статья Ю. Г. Оксмана «Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ». Он изучил историю этого письма от времени его написания до наших дней. Исходной точкой опоры, подсказавшей эту статью, была мысль о том, что на всех этапах истории литературы (в том числе — и в наши дни) письмо Белинского участвовало и продолжает участвовать в большинстве дискуссий, вопреки их кажущемуся несходству. И в наши дни это не требует доказательств.

Что сказать, например, о нашей склонности к выражениям, не принятым ни в классической литературе, ни в разговорном языке, — о всех этих диалектизмах, изысканных оборотах, о распространенном стремлении непременно писать иначе, чем мы говорим. Не об этом ли писал Белинский, упрекая современных ему писателей в кокетстве, в стремлении щеголять «старой пиитикой», которая позволяет изображать что угодно, но только предписывает при этом «изображаемый предмет так украсить, чтобы не было никакой возможности узнать, что вы хотели изобразить». В двадцатых годах мы называли это орнаментальной прозой, в наше время еще совсем недавно этими стилистическими загадками блистала так называемая деревенская проза.

Но эта сторона письма Белинского не имеет существенного значения. Важнее и интереснее для нас страницы, посвященные целям искусства. «Без всякого сомнения, — пишет он, — искусство прежде всего должно быть искусством, а потом оно может быть выражением духа и направления эпохи». Он считает, что чистое искусство есть «дурная крайность искусства дидактического, поучительного, холодного, сухого, мертвого, которого произведения не что иное, как риторическое упражнение на заданные темы».

О чистом искусстве у нас перестали говорить еще в двадцатых годах, но дидактика, поучительность, господствовавшая в литературе сороковых и пятидесятых годов, заметны подчас и теперь. «Писатель не может руководствоваться ни чуждой ему волей и даже собственным произволом: ибо искусство имеет свои законы, без уважения которых нельзя хорошо писать», — как отмечал Белинский. Забвение этих законов ведет к забвению и авторов этих бесчисленных дидактических романов, поэм, повестей и рассказов. Бесконечно важно, что в наше время утверждается более тонкий подход к литературным явлениям, но и элементарная дидактика то и дело дает себя знать. К ней, кстати сказать, тесно примыкает понятие темы, далеко не исчерпывающее произведение искусства и тем не менее являющееся стержнем и современной редакторской практики и новой программы преподавания русской литературы в школе, — программы, с моей точки зрения, неудовлетворительной во всех отношениях…

Но я далеко ушел от Ю. Г. Оксмана, который, будь он жив, без сомнения, присоединился бы к этим размышлениям.

Мы переписывались всю жизнь, когда бывали в разлуке. Но я привожу здесь только письма, относящиеся к тому времени, когда после долгого отсутствия он занял кафедру профессора Саратовского университета.

Ю. Г. Оксману

<начало 1951 г.>

Дорогие друзья,

меня очень порадовало письмо Юлиана Григорьевича, главным образом — известием о «Литературном наследстве». Лиха беда начало, как говорится! Теперь все будет превосходно, я в этом не сомневаюсь. Вашу работу об «Обществе Соединенных Славян» я помню и даже пытался рассказывать Коле ее содержание, но факты мне представлялись почти фантастическими, а объяснения их я забыл. Уверен, что это будет интереснейшая статья. Вы пишете ее тоже для «Лит. наследства»? Я давно оторвался от всех литературоведческих дел, а Степа рассказывает о них скучновато. Кстати сказать, он всегда относился к Вам очень сердечно, и я не замечал с его стороны того «раздражения и недоумения», о которых Вы пишете, дорогой Юлиан Григорьевич. Он примирился на малом в науке — его дело! — но человек он прекрасный, отзывчивый.

Я все еще вожусь с романом, но берег уже виден. Осталось примерно на полгода работы. Пишу я его шестой год и сам удивляюсь тому, что ничуть не остыл — напротив! Дни, когда я не работаю над ним, кажутся мне потерянными, и это даже немного раздражает друзей и знакомых. Сижу в Переделкине и — единственное развлечение — хожу на лыжах. Существование благополучное, но нелегкое. Помните Пастернака: «С кем протекли его боренья? С самим собой. С самим собой…» В самом деле, первое чувство, с которым подходишь к столу, — бежать от него! А я сижу за ним часами и часами. И то сказать — мне нужно теперь «показать товар», как говорится. Впрочем, эта мысль отступает перед горячим, все время возбуждающим меня желанием работать.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Литератор"

Книги похожие на "Литератор" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Вениамин Каверин - Литератор"

Отзывы читателей о книге "Литератор", комментарии и мнения людей о произведении.