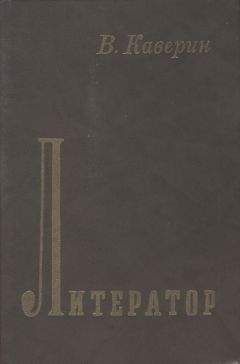

Вениамин Каверин - Литератор

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Литератор"

Описание и краткое содержание "Литератор" читать бесплатно онлайн.

В новой книге В. Каверин рассказывает о своих встречах с М. Горьким и другими известными писателями (В. Шкловским, Е. Шварцем, К. Симоновым, В. Быковым), с историками литературы (Б. Н. Эйхенбаумом, Ю. Г. Оксманом), с режиссерами (А. Я. Таировым, Вс. Мейерхольдом). Его дневники и переписка охватывают время от 20-х до 80-х годов, воспроизводя не только литературно-художественную атмосферу, но и отражая основные события жизни нашей страны. В книгу вошли статьи последних лет о современной прозе, размышления о роли литературы и месте писателя сегодня.

Читая эти строки, я невольно вспомнил об архиве Э. Казакевича. И он мучительно думал, как избегнуть спора с самим собой, как осуществить свои замыслы, не позволяя им распоряжаться тобой? Эти «боренья» занимали такое большое место в жизни Казакевича, что кончилось тем, что он стал избегать их — они воровали у него время, необходимое для работы. Точно так же поступал и Б. М. Эйхенбаум. Но у него хватало воли, чтобы успокоить себя, придя к решению «написать книгу, не об одном, а о многих, не в естественно-историческом плане (как у Оствальда[125]), а в историко-бытовом».

Стоит отметить, что, когда на семинаре сравнивались «Техника писательского ремесла» Шкловского и «Мой временник», один из слушателей, не имея, разумеется, никакого представления о дневниках Бориса Михайловича, угадал ту черту, которая была связана с его повторяющимися размышлениями о цели существования. «Важно, что литература сейчас разделилась на тех (писателей), кому насущно нужна книжка Шкловского, и на тех, кто, прочтя статьи Эйхенбаума, задумается над своей жизненной задачей» («Собеседник»),

Возвращается к «жизненной задаче» Борис Михайлович в сороковых годах: «…Совсем продумал и решил, что буду писать очерк „Четыре года“ (1947–1950) полухудожественно — не в научном жанре. У меня, очевидно, своего рода травма: научный стиль и жанр мне противны, потому что в них — ложь».

Размышляя о личной и творческой судьбе Бориса Михайловича, я невольно подумал, что трудно писать о ней не только потому, что она необычайно сложна. Дело в том, что в нашей историографии почти нет книг о выдающихся деятелях филологии (в широком смысле слова). Не рассказана история жизни и деятельности академика Н. Я. Марра, начавшего с блестящих исследований по армяно-грузинской филологии и пришедшего к «яфетическому» языкознанию, позволившему ему в эпоху культа личности сыграть трагическую роль в судьбе талантливых лингвистов, которые были вынуждены прекратить свою деятельность или выступить вопреки своим научным убеждениям. К ним относился Е. Д. Поливанов, всемирно известный лингвист, гениальность которого не подлежит никакому сомнению. Он погиб в изгнании, в нищете, продолжая свою работу, насильственно прерванную в 1937 году. Профессор Самаркандского университета В. Г. Ларцев написал хорошую книгу очерков, посвященную его деятельности, но, к сожалению, она не может заменить полной, научно обоснованной монографии.

Недавно В. Б. Шкловский скончался на 92 году, не дождавшись книги, посвященной его необыкновенной судьбе и работе. Он не задумывался над вопросом, как жить, он решительно ответил на этот вопрос, написав более двух тысяч статей и более сотни книг, содержащих теоретические положения, биографии (свою и чужие), критические рецензии, исторические исследования, многократно изменяясь и оставаясь самим собой, вводя в литературу новые понятия и зачеркивая старые, двигаясь вперед вместе с историей нашей культуры, сдаваясь, когда не было ни малейшей возможности обороняться, и снова нападая, когда эта возможность или видимость этой возможности вновь появлялась.

М. Горький в начале тридцатых годов создал серию «Жизнь замечательных людей», которая успешно продолжает и в наши дни свое полезное существование. Почему из деятелей нашей гуманитарной науки в ней нашлось место только для Ю. Н. Тынянова, да и то потому, что он был не только замечательным ученым, но и не менее замечательным романистом?

Но вернемся к Б. М. Эйхенбауму. Более того — вернемся к революционным годам, когда его научная работа, в сущности, только начиналась. (Он вел дневники с юности, и они сохранились.) Эти дневники — зеркало его душевной жизни, и если они когда-нибудь будут изданы — в них читатель найдет поучительную историю жизни человека, который никогда не лгал — ни перед собой, ни перед теми, с кем сталкивала его судьба, счастливая и несчастная, покорная и роковая. Никогда не притворялся, как бы это ни было трудно. Всегда сохранял достоинство, соединяя его с врожденной скромностью и умея поставить себя на место другого, с кем никак не мог согласиться. Всегда искал возможности «правильно жить», учась этому нелегкому искусству у тех, о которых он писал свои книги. А писал он… О ком только он не писал? О Толстом (всю жизнь), о Лермонтове, о Пушкине, о Лескове, о Карамзине, о Гоголе, о Чехове, о Салтыкове-Щедрине, о Белинском, об Ахматовой, о Тынянове, о Некрасове — вся русская литература, классическая и современная, лежала перед ним, как раскрытая книга, и всегда главным героем его бесчисленных работ была история и место, которое занимал в ней писатель. Над своим собственным местом в истории он стал задумываться с юных лет, и, в сущности, решение этой задачи было стержнем, пронизывающим все его историко-литературные и теоретические работы.

Он писал их и в то же время неустанно учился их писать. «Как писать работу без научных цитат?» (8.VIII.1918). Как освободиться от «скорописи» в статье о Толстом? (11.VIII.1919). Примеры можно умножить — они бесчисленны. Наконец, самые дневники становятся предметом его аналитической мысли: «Дневники не просто отражение жизни, а всегда некоторая ее стилизация, причем фиксируется определенная сторона» (14.VIII. 1919). Без сомнения, речь идет не столько о собственных дневниках, как о дневниках Толстого.

Но дневники Бориса Михайловича были не только отражением жизни, но и поражающим по своей грандиозности инвентарем работы. Он был не только глубоким знатоком и истолкователем нашей литературы. Его можно назвать одним из первых текстологов — его глаза впервые верно прочитали бесчисленные страницы классических русских произведений.

Не надо забывать, что цензура в России появилась вместе с появлением печати и даже раньше. (Карательная цензура по отношению к рукописным раскольничьим произведениям.) Радищев был сослан в кандалах в Илимский острог за «Путешествие из Петербурга в Москву», а Новиков посажен без суда на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость за просветительскую и книгоиздательскую деятельность. В сущности, русская литература всегда была в кандалах. Цензурные уставы менялись, но взгляд на литературу как на главную виновницу беспорядка и несчастий не менялся. Не привожу здесь широко известных примеров, напомню только, что Грибоедов так и не увидел «Горя от ума» ни в печати, ни на сцене, что Николай Полевой за неодобрительную рецензию на драму Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла» был арестован, а его журнал «Московский телеграф» закрыт, что Чаадаев за свое первое «Философическое письмо» был объявлен сумасшедшим, что, согласно дневнику цензора Никитенко, министр народного просвещения Уваров 21 декабря 1843 года сказал, что «хочет, чтобы, наконец, русская литература прекратилась».

После Севастопольской войны положение печати несколько улучшилось, хотя в стихотворениях Некрасова уничтожались все намеки на тяжелое положение крестьянства, ежегодно целыми десятками сжигались книги, иногда даже по естествознанию.

Короче говоря, нетрудно представить, какая изувеченная литература предстала перед глазами первых русских текстологов и какие беспримерные усилия необходимо было приложить, чтобы вернуть ей тот первоначальный вид, в котором она вышла из-под пера автора и была представлена в цензуру.

Б. М. Эйхенбаум взял на себя, может быть, самую важную задачу. В первые революционные годы он принялся за обновление текстов русских классиков. «Текстология стала таким же делом его души, как история и теория литературы»[126]. Как любая работа Эйхенбаума, его текстология была основана не на механическом восстановлении текста. Подчас лишь одно верно прочитанное слово до основания изменяло прежнее понимание классического произведения. Выходившие под его редакцией Гоголь, Лермонтов, Толстой, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Полонский и многие другие издавались и переиздавались после тщательного изучения всех печатных вариантов, после сопоставления всех предшествующих изданий, подчас до неузнаваемости «исправленных» цензурой.

Б. М. Эйхенбауму принадлежит множество текстологических открытий, о которых читатели не имеют ни малейшего представления. Вся эта работа, отрывавшая его от истории и теории литературы (он не раз горько жалуется на это в своем дневнике), осталась в тени, о ней не знают, ее не ценят, а между тем, даже если бы кому-нибудь пришла в голову нелепая мысль — исключить из жизни Бориса Михайловича все его многочисленные научные труды, он и тогда остался бы деятелем, принесшим неоценимую пользу нашей культуре.

Конечно, он был не один. Вместе с К. И. Халабаевым и Б. В. Томашевским он был основателем советской текстологии. В нравственном смысле это было его долгом, его ответственностью перед историей, в профессиональном — резервуаром теоретических размышлений. Иное текстологическое открытие, связанное с очищенным, подлинным авторским текстом, подсказывало новую теоретическую или историко-литературную мысль. Многолетний опыт привел его к намерению написать учебник по текстологии, и только смерть помешала осуществлению этого замысла.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Литератор"

Книги похожие на "Литератор" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Вениамин Каверин - Литератор"

Отзывы читателей о книге "Литератор", комментарии и мнения людей о произведении.