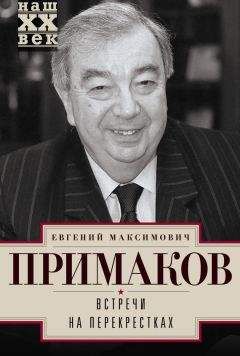

Евгений Примаков - Встречи на перекрестках

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Встречи на перекрестках"

Описание и краткое содержание "Встречи на перекрестках" читать бесплатно онлайн.

Евгений Примаков по роду своей деятельности был одним из самых секретных людей страны. Он начинал как журналист, был директором Института мировой экономики и международных отношений, который во времена СССР готовил закрытые доклады для руководства страны. На переломе эпохи от тоталитаризма к демократии был «брошен» М. Горбачевым и Б. Ельциным на Службу внешней разведки, а после – в Министерство иностранных дел. На должности премьер-министра был призван спасти страну после дефолта 1998 года. Все изложенное в этой книге Примаков пропустил через призму личного восприятия, заранее зная и не опасаясь того, что не все сказанное будет принято читателями.

Не думаю, что можно было бы однозначно с самого начала расценить отношения между Горбачевым и его «перестроечным» близким окружением и межрегиональщиками как «неприемлемо конфронтационные». В конце лета 1988 года некоторые видные фигуры этой группы даже хотели выйти из нее и конструктивно работать с теми в партии и правительстве, кто отторгал тоталитарное прошлое. Но в конце концов взяла верх тенденция на противостояние – в немалой степени этому способствовали экстремистские взгляды с двух сторон.

В 1989 году появился еще один «фронт» противостояния Горбачев – Ельцин: борьба с привилегиями. Была создана специальная парламентская комиссия, председателем которой я был назначен. Считал своей задачей прежде всего не дать превратить комиссию в орудие политической борьбы, а к этому дело шло, особенно после того, как ряд членов Межрегиональной группы начал в чем-то справедливую, а в чем-то чисто конъюнктурную атаку на льготы и привилегии государственного аппарата. Нужно было прислушаться к справедливым интонациям: действительно, государственная служба не должна быть «кормушкой» для «аппаратчиков», пользовавшихся незаслуженными льготами. Вместе с тем упор в работе комиссии был сделан на то, чтобы ни в коей мере не скатиться к уравниловке. Комиссия предложила Совету министров СССР выработать четкий статус руководителя любого ранга и в соответствии с этим рангом создать узаконенные условия, благоприятствующие его плодотворной деятельности. По рекомендации комиссии были приняты и конкретные меры, в частности переданы в общее пользование ранее находившиеся в так называемом IV управлении Минздрава, созданном для медицинского обслуживания высшего слоя государственных и партийных чиновников, все детские учреждения – санатории, дома отдыха, лагеря.

Бурное обсуждение моего доклада происходило на съезде народных депутатов СССР. Секретарь комиссии, много сил отдавшая ее успешной деятельности, Э.А. Памфилова говорила, в унисон докладу, о том, что нельзя поверхностно подходить к проблеме. В условиях постоянного дефицита, сложной экономической обстановки мы только загоним болезнь вглубь. А образовавшийся в результате ликвидации привилегий одной группы «вакуум» быстро заполнится другой – может быть, и представителями «теневой экономики». Все 28 депутатов, входивших в комиссию, были в общем солидарны с такой постановкой вопроса.

Постепенно ажиотаж вокруг борьбы с привилегиями спал, а в 90-х годах эта столь острая тема вообще сошла на нет. Расправились с незаконными льготами? Просто произошли глобальные перемены – во властные структуры пришли совсем другие люди…

Горбачев-Ельцин: проблемы союза

1990-й и первая половина 1991 года знаменовали собой резкое обострение внутрисоюзных отношений, что сказалось и по линии Горбачев – Ельцин. Именно в это время усилились процессы, которые привели в конце концов к развалу Советского Союза. Сказались, безусловно, различные и далеко не одномоментные причины.

В.И. Ленин в последние годы перед своей смертельной болезнью, когда он мог руководить строительством страны или, позже, хотя бы принимать посильное участие в этом процессе, явно находился на стороне тех, кто противился созданию унитарного государства. Это видно и по его письмам, в которых не просто содержались обвинения ряда руководящих работников Центра (причем, как правило, нерусских) в шовинистических настроениях в отношении «националов», но и был сделан явный акцент в пользу федерализма.

В дальнейшем победила линия на «показной», «витринный» федерализм, отражаемый в сменявших друг друга конституциях. Однако, по сути, было создано абсолютно централизованное, унитарное государство. Союзные республики лишь провозглашались суверенными, самоуправляемыми. На самом деле все в главном предписывалось Москвой.

Нельзя отрицать того, что создавались условия для развития национальных литературы, искусства, кинематографа, театра, образования, здравоохранения. Самым положительным образом сказывалось необходимое для этого тесное общение интеллигенции различных республик. На местах развивалась наука, промышленность. Но всем руководили из Центра. Даже вопросы строительства тех или иных предприятий в республиках часто решались не на основе экономической целесообразности, а по политическим мотивам. Характерно в этом плане сооружение металлургического комбината в Рустави, куда издалека поставлялись и руда, и коксующийся уголь. Но зато комбинат должен был способствовать созданию и укреплению настоящего рабочего класса в преимущественно «мелкобуржуазной» республике.

Из Центра диктовалась для неукоснительного выполнения и кадровая политика. Додумались до «наместников», направляемых из Москвы, в виде вторых секретарей ЦК республиканских компартий. С учетом того, что партийные органы практически руководили всем и вся, из Москвы подчас направлялись и первые секретари ЦК – Каганович, а затем Мельников на Украину, Брежнев в Молдавию, а затем в Казахстан и так далее. Как сейчас говорят, лица «титульной» национальности обычно не занимали постов руководителей республиканских КГБ. Между тем понятно, что парторганы и КГБ были фактическими хозяевами в республиках. Да что и говорить, в республиканские правительства, даже на посты руководителей некоторых областей, тоже направлялись люди из Центра.

А как на деле осуществлялась «федеральная вертикаль» по парламентской линии? Каждая республика имела разнарядку из отдела парторгработы ЦК КПСС на замещение работниками из Москвы целого ряда мест кандидатов от республик в депутаты Верховного Совета СССР (считай, депутатов, так как назначение кандидатов было идентично выборам в депутаты, которые происходили чисто формально). Когда, например, решили, что директор Института мировой экономики и международных отношений Академии наук должен стать депутатом Верховного Совета СССР, то меня выбрали от Киргизии. Вполне понятно, что альтернативных кандидатур не было, я провел ряд встреч с избирателями, которые живо интересовались главным образом тем, смогу ли я помочь тому или иному району, чтобы удовлетворили его заявки на стройматериалы, строительство школы или поставили местному колхозу давно обещанные комбайны и грузовые автомобили.

В середине 90-х годов положение стало меняться. В республиках начали брать верх силы, делающие ставку на самостоятельность, суверенитет. Однако в жизни это происходило на фоне роста настроений против «русского центра». При этом широкое распространение получила точка зрения, что в предшествовавшие годы якобы происходила своеобразная «перекачка» из «богатейших союзных республик» в РСФСР.

В 1990 году у меня взяло интервью грузинское телевидение, и после его показа многие мои тбилисские знакомые выражали искреннее недоумение и даже осуждали меня за слова: «Знаю, что у вас есть превосходные экономисты, – пусть они спрогнозируют торговый и платежный баланс суверенной Грузии, подытожат ее потребности в основных видах энергоносителей, сырья, металлов, продовольствия, посмотрят, насколько эти потребности покрываются за счет внутренних ресурсов и сколько будет необходимо затратить на их приобретение за рубежом. А если к этому добавить средства на содержание вооруженных сил, чиновничьего аппарата, заграничных учреждений, наконец, необходимые затраты на образование, культуру, развитие социальной сферы?»

Многие тогда уповали на доходы от курортов, которыми славится Грузия. Но ведь трудно было представить себе конкурентоспособность этих курортов без гигантских вложений, да еще в условиях полной доступности для граждан бывшего СССР всех других мест отдыха.

Пусть не упрекнут меня в том, что я был или в настоящее время выступаю против самостоятельности Грузии. Речь лишь шла о трезвой оценке плюсов ее существования в едином экономическом пространстве, на котором центральную роль играла Россия. Будучи в то время членом Президентского совета, я располагал такой цифрой: при пересчете межреспубликанских поставок на мировые цены у РСФСР в 1988 году образовался бы положительный баланс в сумме 28,5 млрд инвалютных рублей, а у всех без исключения остальных республик – отрицательный.

Глаза на реальные направления потоков «перекачки» открылись позже, когда после развала единого экономического пространства в отделившихся республиках жизненный уровень стал значительно ниже, чем в России. Конечно, сказались и изнурительные межнациональные конфликты в некоторых бывших республиках СССР. Вместе с тем проявилась безосновательность обвинений в том, что РСФСР получала в прошлом больше от других республик, чем они от нее.

Закономерно, что настроения в пользу суверенитета стали быстро развиваться и в России. Они подпитывались стремлением консолидироваться на своей территории, раз и навсегда отойти от того положения, когда Россия командовала, но во многом растворялась в СССР. В немалой степени сказывалось и недовольство тем, что Россия оставалась донором в то время, когда приходили к экономическому запустению, упадку огромные ее территории – Нечерноземье, Зауралье, Дальний Восток.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Встречи на перекрестках"

Книги похожие на "Встречи на перекрестках" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Примаков - Встречи на перекрестках"

Отзывы читателей о книге "Встречи на перекрестках", комментарии и мнения людей о произведении.