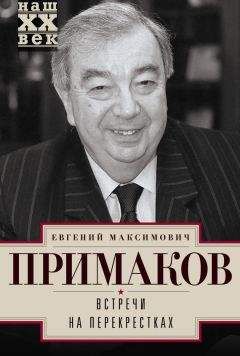

Евгений Примаков - Встречи на перекрестках

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Встречи на перекрестках"

Описание и краткое содержание "Встречи на перекрестках" читать бесплатно онлайн.

Евгений Примаков по роду своей деятельности был одним из самых секретных людей страны. Он начинал как журналист, был директором Института мировой экономики и международных отношений, который во времена СССР готовил закрытые доклады для руководства страны. На переломе эпохи от тоталитаризма к демократии был «брошен» М. Горбачевым и Б. Ельциным на Службу внешней разведки, а после – в Министерство иностранных дел. На должности премьер-министра был призван спасти страну после дефолта 1998 года. Все изложенное в этой книге Примаков пропустил через призму личного восприятия, заранее зная и не опасаясь того, что не все сказанное будет принято читателями.

Вернувшись в Москву, я прочел целый ряд материалов, статей, ознакомился со статистическими данными. Написал записку М.С. Горбачеву и отправил ее 12 августа 1988 года.

Так что занимался тогда делами интересными и перспективными. Но опять подступали перемены в моей жизни.

Хорошо помню тот майский день. Сидел за столом в своем кабинете в ИМЭМО на 16-м этаже и правил записку, подготовленную сотрудниками о малом и среднем бизнесе в США. Вдруг зазвенела «вертушка», и в трубке раздался совершенно неожиданно для меня – он мне никогда не звонил до этого – голос Михаила Сергеевича Горбачева:

– Евгений Максимович, помнишь наш разговор в Пекине? Я тогда сказал, что есть планы в отношении тебя. Теперь предстоит их осуществить. Речь идет о твоей работе в Верховном Совете СССР.

– Ну что ж, Михаил Сергеевич, нужно так нужно, – ответил я, не сомневаясь, что мне, как депутату, предложат, пожалуй, возглавить комитет по международным делам.

– Хорошо отреагировал, – прозвучало в ответ. – Как ты отнесешься к предложению стать во главе одной из палат Верховного Совета?

Меня это предложение огорошило.

– Я ведь занимаюсь наукой.

– Ну и что, – сказал Горбачев, – дело требует, чтобы занялся другим.

– Но как быть с институтом?

– Обещаю, что ты примешь участие в подборе своего преемника.

Преемником стал мой первый заместитель, впоследствии избранный академиком, В.А. Мартынов, который достойно возглавил институт. Что касается меня, то во время представления моей кандидатуры депутатам, отвечая на вопрос: а как Примаков совместит свою работу председателя Совета Союза с работой в Академии наук (помимо директорства в ИМЭМО, я еще был академиком-секретарем Отделения мировой экономики и международных отношений, куда входили все научно-исследовательские академические институты международного профиля, и членом Президиума АН СССР), – М.С. Горбачев заявил: «Он уходит со всех своих постов в академии». Следует отметить, что такой «поворот» со мной не оговаривался. Более того, когда несколько позже заместителем председателя Совета министров СССР назначили академика Л.И. Абалкина, он обусловил свое согласие сохранением за ним директорского поста в Институте экономики. Я же был поставлен перед фактом вынужденной отставки со всех академических должностей.

Сразу почувствовал себя неуютно на новом поприще. Страна в это время буквально жила сессиями Верховного Совета. Все было непривычно. И выступления, в которых звучали острые мотивы. И столкновения мнений, иногда переходящие в нелицеприятный спор. И самое главное: все это транслировалось без всяких купюр. Сначала «живьем», в прямом эфире. Потом, когда стало ясно, что люди просто-напросто перестали работать, собираясь перед телевизорами, решили передавать заседания Верховного Совета в записи по вечерам с переходом на ночное время, но все равно «по требованию трудящихся» полностью.

До работы в Верховном Совете я много раз руководил различными научными обсуждениями и в определенной степени уже выработался стиль: после очередного выступления в нескольких словах фиксируешь его главные, наиболее важные идеи, привлекаешь к ним внимание и предлагаешь остальным высказаться по тем или иным поднятым вопросам. Такой стиль руководства обсуждениями помогает «не растекаться мыслью по древу», дисциплинирует участников дискуссии, приближает ее к целенаправленному обмену мнениями. Попробовал, конечно без всякой навязчивости, прибегнуть к такой практике и на заседании палаты. В ответ тут же услышал: а кто, собственно, вы такой, чтобы комментировать наши выступления? Ваше дело предоставлять нам слово – и только.

Глазок телекамеры был нацелен на трибуну для выступавших, а ракурс был такой, что державший речь оставался все время на моем фоне. Выступления были разные. Некоторые очень интересные. Но сидеть с утра до вечера, зная, что ты перед глазами многомиллионной аудитории телезрителей, – занятие не просто неприятное, но иногда и опасное. О неприятной стороне дела жаловался своим близким: «Это то же самое по времени, как ежедневно летать в самолете из Москвы в Токио. Но там и кресло поудобнее, откидывается, да и можно выпить водки или виски». Что касается «опасности» от столь долгого и постоянного нахождения на экранах телевизоров, то вспомнил модную в то время песню: «Поручик Голицын, раздайте патроны. Корнет Оболенский, надеть ордена». Слова песни переиначили и даже исполняли в телепрограмме: «Поручик Нишанов[10], ведите собрание. А ну-ка, проснитесь, корнет Примаков».

Естественно, что работа в качестве руководителя Совета Союза Верховного Совета СССР не ограничивалась предоставлением слова тому или иному депутату. Внутренне это была содержательная подготовка и серьезная деятельность, нацеленная на принятие тех или иных законов, по которым, как мы считали, должна начинать жить страна. А в целом мы все принимали – некоторые целенаправленно, а другие даже не ведая этого – участие в процессах, которым суждено было определить будущее устройство СССР, путь нашего государства на перспективу.

Парадоксы перестройки

Горбачев-Ельцин: роль партии

В конце 80-х годов дело шло к «президентскому правлению». И М.С. Горбачев вел к этому, может быть искренне, как и многие в его окружении, считая, что это – единственный путь преодоления консерватизма партийной верхушки, не только, да и не столько в центре, сколько на местах сопротивлявшейся перестроечным сдвигам в стране. На самом деле речь шла о том, удастся ли отодвинуть партию от прямого – я хочу подчеркнуть это слово – прямого – руководства государством, так как вопрос об устранении КПСС из этой сферы вообще, по сути, не ставился даже большинством из тех, кто голосовал против 6-й статьи Конституции, утверждавшей руководящую роль партии в СССР.

Горбачев, как это позже сделал Ельцин, не выходил за такие ограниченные рамки. Модель президентской республики разрабатывалась не с целью ликвидации лидирующей роли КПСС. Именно поэтому Горбачев стремился не к тому, чтобы перейти с поста генсекретаря партии на пост президента СССР. Речь шла об объединении этих двух должностей в одном лице.

Характерно, что на XIX партконференции в докладе генерального секретаря говорилось о необходимости разделить функции: партии отводилась авангардная политическая роль в обществе и в подборе и работе с кадрами. Экономика, социальная сфера вроде передавались Советам. Но тут же была дана рекомендация: избирать во главе этих Советов первых секретарей соответствующих партийных комитетов.

Возможно, это имело целью не антагонизировать партийных руководителей. Но такая на первый взгляд компромиссная позиция отнюдь не вела к сплочению в обществе и не создавала лучших условий для отхода от командно-административной системы и развития реформ, так как заложенная в этой позиции некоторая перегруппировка сил у власти не сопровождалась ни упором на партийно-политический плюрализм, ни на демократизацию в самой КПСС. Дело ограничивалось чрезвычайно важным, но далеко не «компенсирующим» эти два направления развитием гласности, в рамках которой и решили на том этапе проблему плюрализма – не партий, а мнений.

Естественно, с расстояния прожитых лет легче видеть и недостатки и ошибки, абстрагируясь и от инерции мышления всех (хотя бы на первых порах) лидеров государства в этот реформаторский период, и от реального соотношения сил в стране, выбирающей новый путь развития. Но факт остается фактом: первое противоречие, которое не было преодолено, что и обусловило неудачи перестроечного процесса, заключалось в том, что экономическое реформирование и демократизация общества не могли быть осуществлены при сохранении главенствующей роли мало измененного ЦК КПСС.

Половинчатость принимаемых решений привела к фактическому расколу в партии, который, однако, опасались закрепить организационно.

С одной стороны, партийные руководители, особенно на местах, самым активным образом сопротивлялись тому, чтобы их значение было принижено. Это принимало форму выступлений на общесоюзных форумах с резкой критикой «антисоциалистической» сущности перестройки. В большинстве случаев за такой критикой скрывались личные мотивы или чисто догматическое представление о социализме, но у части выступавших проявлялось искреннее несогласие с тем, что линия перестройки оказалась отнюдь не выверенной, особенно в хозяйственно-экономическом плане, не была развернута столь необходимая борьба с преступностью, поднявшей голову, против сепаратистских элементов, раскачивающих страну.

Я слышал много таких выступлений и на пленумах ЦК, и на заседаниях съездов народных депутатов, и в Верховном Совете СССР. Горбачев и целый ряд лиц из его окружения воспринимали их болезненно. Я принадлежал к тем, кто считал, что нужно взять на вооружение рациональное зерно из некоторых таких выступлений, но только в том случае, если ясно, что их авторы – за радикальные изменения в нашей общественной и экономической жизни. Вместе с тем если в них звучали идеи возврата к прошлому, то это еще раз ставило во весь рост вопрос о демократизации партии, органично связанный с ее ролью в обществе и государстве. Лишь процесс демократизации позволил бы изолировать деструктивные, догматические элементы и идеи в партии. В противном случае мог встать вопрос об организационном ее расколе. К здоровой части, несомненно, могли бы отойти те, кто, не принимая тоталитарную систему, в то же время критиковал Горбачева и его окружение за серьезные ошибки в экономическом и государственном строительстве.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Встречи на перекрестках"

Книги похожие на "Встречи на перекрестках" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Примаков - Встречи на перекрестках"

Отзывы читателей о книге "Встречи на перекрестках", комментарии и мнения людей о произведении.