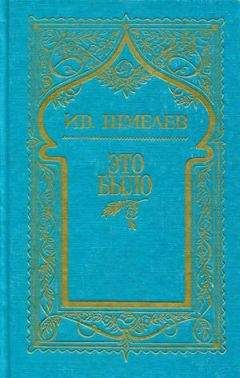

Иван Шмелев - Том 7. Это было

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Том 7. Это было"

Описание и краткое содержание "Том 7. Это было" читать бесплатно онлайн.

В 7-й (дополнительный) том собрания сочинений И. С. Шмелева вошли произведения, в большинстве своем написанные в эмиграции. Это вещи малознакомые, а то и просто неизвестные российскому читателю, публиковавшиеся в зарубежных изданиях.

2) В известных слоях мирового общества – пороков и «фенфлеристости» и в наше время не меньше, – больше. Но, как и в эпоху Пруста, есть, пожалуй, и ценности. Для полноты изображения надо брать все, что, конечно, и сделают цельные художники. Пруст взял так, как мог, в меру и направлении сил своих.

3) О «решающем влиянии» Пруста на литературу ближайшего будущего, в частности – на русскую литературу, нельзя никак говорить. Чем может насытить Пруст? Дух насытить, требовательный, не пустой? Увлечение Прустом я считаю случайным, модным, что ли. Или это – знамение оскудения духа? То, что дает Пруст, слишком мало для взыскательного читателя. Было же увлечение и А. Франсом. Пройдет, если не иссякла душа. У нас, русских, есть, слава Богу, насытители, и долго они не оскудеют. И Пруст пользовался их светом. Не Достоевского: слишком глубок и высок одновременно – не по духу Прусту. Слишком шершав: не по тонкому перышку его. Толстой все же ближе и доступней. Толстой оказал влияние – в приемах. Отчасти только: где Толстой режет одной чертой, Пруст выписывает и крутит. Своего все же достигает. Но вот что. Если бы знатоки и высокоценители Пруста, – я не всего его знаю, но с меня будет, – попробовали почитать нашего М. Альбова, школы Писемского и отчасти Достоевского, например, «Юбилей» или «День да ночь» – в трех, кажется, книжках, «Глафирин сон», «Конец неведомой улицы», – они, быть может, нашли бы там не менее тонкий и «пространный» – напоминает Пруста! – стиль, с длиннейшими и разработанными периодами, с мельчайшими подробностями рисунка, до тончайшего кружева, с редкостной силой изображения внешнего и внутреннего лика, – и Столь же утомляющий. Но у Альбова есть полет, и светлая жалость к человек у; есть Бог, есть путь, куда он ведет читателя. Куда ведет Пруст, какому Богу служит? Наша литература слишком сложна и избранна, чтобы опускаться до влияний… невнятности, хотя и четкой. Тут Пруст бессилен. Да и по лучшему своему он не может идти в сравнение с нашей силой. Если не изменяет память, лучшее у него 2–3 страницы в «А hombre des jeunes filles en fleurs», смерть «моей бабушки». У нас есть «смерти» Андрея Болконского, Ивана Ильича, Ильюшечки… Влиять на литературу значит в е с т и ее. Для сего надо великую тревогу, великое душевное богатство. Куда приведет нас Пруст? Наша дорога – столбовая, незачем уходить в аллейки для прогулок.

(Числа. 1930. № 1. С. 77–78)

По поводу «Манежа»

В статьях русских газет в Париже, за последний месяц поминали мое «Слово о „Татьяне“», сказанное в январе 1924 г. Вполне естественно, что сильно исказили мои слова. Верю, что исказили без умысла, но от этого мне не легче. Шутка ли, когда П. Н. Милюков сообщает своим читателям, что я «противопоставил „здание на Моховой“ другому соседнему зданию, манежу, или „экзерцирхаузу“, как оно тогда называлось». И дальше: «Шмелев в своей речи высказал определенное предпочтение культурной роли манежа перед ролью университета: собственно, манеж и следовало бы чествовать в таком случае последовательным „патриотам“. К чему украшать себя чужими знаменами?»

Осторожнее поступило «Возрождение». Оно, ближе к истине, отмечало, что «Шмелев… напоминал однажды о роли „Манежа“ – в одной стороне жизни Московского Университета». Но и «Возрождение» сделало ошибку, заметив, что «напрасно П. Н. Милюков полемизирует с И. С. Шмелевым: – оба они говорили об одном и том же, но только один говорил о факте, другой о последствиях того же самого факта».

Итак, я оказался, в споре газет, обстреленным, а читатель – введенным в заблуждение. Вышло так, что я, вспоминая о «Татьяне», духовной моей питательнице, будто бы чествовал «манеж». Это неправда, и я нахожу необходимым привести – для читателей – подлинные мои слова, в выдержках, о «манеже».

«Я лишь обще коснусь того, – говорил я в «Слове о „Татьяне“», – что связано с русским просвещением, с «Татьяной» прошлого.

Помните вы скучное, длинное-длинное, желтоватое, с мутными окнами, здание… так называемого «экзерциргауза», николаевского манежа? – той, для студентов, постоянной гауптвахты, – и только гауптвахты! – которое так удручало глаза, ловившие только дали? Этот манеж, действительно, закрывал дали. Не манежем он был, конечно, не историческим зданием, – в деталях очень красивым, если внимательней присмотреться, – для ловивших дали: это был важный символ! И этот символ мешал… «прорывам». Он закрывал и дали, и, к сожалению, русский Кремль! Смотреть не хотели из-за него, поверх него!»

«Этот „манеж“ мешал. Он, прямо, не пускал в дали. Да, он часто вбирал в себя, в себе удержать хотел, хотел охладить, сдержать. И не всегда был не прав. И только ли манежем он был, скучным „экзерциргаузом“? В нем бывали и народные гулянья… правда, с городовыми, – но с городовыми, пожалуй, и не всегда плохо? В нем обучалась и русская армия, та, что помогала защищать русский чудесный Кремль, яркий российский символ, и даже – дали! В нем бывали богатые выставки российского хозяйства. В нем были и чудесные архитектурные детали, и удивительно вольный свод, без единой подпорки раскатившегося пролета, чудо строительной техники, – поражавший и европейский глаз». «Правда, он останавливал разбегавшиеся по далям взгляды…»

«Я далек от того, чтобы воспевать гимн „манежу“: я только хочу сказать, что он иногда был нужен».

Где же тут «предпочтение» культурной роли манежа перед ролью университета? где же тут «противопоставление» здания на Моховой другому соседнему зданию, манежу, или «экзерциргаузу»?! Далее:

«Вспомните вы университеты… Кто захватывал молодежь? Тот, кто уводил ее к далям, чуждым, и неизвестным; кто иногда обрывал молодые корни, углублявшиеся в родную почву».

Далее, говорю о В. О. Ключевском:

«Да, он умел выпукло показать наше, душу России нашей, и его талант, его крепкое чувство русского освежали молодые сердца, быть может, уже предчувствовавшие, что скоро она утратится, Россия наша. К нему бежали, его аудиторию переполняли… Но это были миги. Его принимали по-стольку-поскольку… Многие ли принимали в душу его неисчерпаемую до глубины речь-слово – „Преподобный Сергий Радонежский“? Многие ли вслушивались с трепетом в его пророческое предостережение? многие ли соглашались, когда сказал он о том страшном, что впереди, когда перестанут черпать из величайшей сокровищницы духа народного, когда погаснут лампады над гробницей Угодника?»

«Многие ли профессора звали прислушиваться к дыханию России? прощать уклоны и нестроение, любовно-чутко подходить к ней в болях ее, в ее болезненных родах чудного будущего – своего, своего содержания, своей окраски? многие ли учили ценить и любить родное? много ли внимания уделялось творческой национальной мысли? не смеялись ли над опасениями „потрясений основ“? свободное ли было отношение к инакомыслящим?» «Мы знаем, что всякое особливое, что не укладывалось в приятно приемлемые пути „левизны“, рассматривалось враждебно».

«И всю потрясающую сложность, все величайшее богатство ветвившейся и дробившейся русской души и русской мысли старались свести в русло, заранее признанное самым верным…»

«Мешал манеж! Этот казенный манеж, этот символ насилия, который раздули до размеров стихийных!»

«Манеж, российский экзерциргауз, – частность. Мог он закрыть Россию? Не закрывал никогда, кто мог и хотел зорко и глубже видеть».

«Манеж… Надо было только умело-чутко идти к нему, обойти его, – и открывался чудесный Кремль и чудесные за ним дали. Не сумели? Хотели через него пройти, снести этот исторический „экзерциргауз“, глаза мозоливший, этот дом трудного искуса, упражнения и узды, – и прошли насквозь – и за ним увидали… стены. И головы о них разбили, и многие полегли под ними».

Где же тут «предпочтение» манежа университету? где «противопоставление» здания на Моховой – «экзерциргаузу»? И откуда выходит, что «оба они – т. е. я и П. Н. Милюков, – говорили об одном и том же»?! Манеж у меня – как частность, но для кого-то он являлся не «частностью», а – все, все покрывавшим мраком. И эту искусственную раздутую значимость ныне навязывают и мне, как предмет восхваления. Я вкусил от Университета сладостного, стольким ему обязан, слишком мне дорог он, чтобы я смел огромнейшему, чудеснейшему «противопоставить» частность! И ныне приписывающего мне неблагодарность, сильного русского ученого, много и мне открывшего в культуре, П. Н. Милюкова я крепко связываю в душе с «Татьяной», какую чту.

И откуда выходит, что «оба они – т. е. я и П. Н. Милюков, – говорили об одном и том же»? Так – ошибочно утверждать. А о «чужих знаменах»… вот что: эти «знамена», это поклонение светлой памяти «Татьяны» нашей – наше право, наш долг, не «чужие» они для нас, а – наши! И еще – последнее замечание:

То, о чем я только что говорил, мне близко и хорошо известно. Я знал Университет, но я узнал и «манеж». Как и П. Н. Милюкову, и – «мне самому пришлось проделать хорошо знакомый студентам путь из университета в манеж и из манежа в Бутырки». «Опыт», как будто, одинаков. Почему же «итоги» разные?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Том 7. Это было"

Книги похожие на "Том 7. Это было" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Шмелев - Том 7. Это было"

Отзывы читателей о книге "Том 7. Это было", комментарии и мнения людей о произведении.