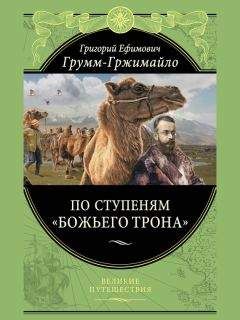

Григорий Грум-Гржимайло - По ступеням «Божьего трона»

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "По ступеням «Божьего трона»"

Описание и краткое содержание "По ступеням «Божьего трона»" читать бесплатно онлайн.

Книга «По ступеням “Божьего трона”» представляет современному читателю яркого представителя плеяды российских путешественников-исследователей Центральной Азии – Григория Ефимовича Грумм-Гржимайло (1860—1936), труды которого по праву вошли в «золотой фонд» российской и мировой географической науки. Ученый-энциклопедист, прекрасный рассказчик, человек, умевший расположить к себе людей, он был готов на все – вплоть до продажи собственного имущества,– чтобы отправиться в дальние страны. За свою жизнь Грумм-Гржимайло осуществил полтора десятка экспедиций – на Памир и Алтай, в Тянь-Шань и Нань-Шань, в Западный Китай и Монголию. Тысячи километров, пройденных по удалённым от цивилизации уголкам планеты, годы, проведенные вдали от семьи и дома, опасности и лишения, неизбежно подстерегающие путешественника… Все ради науки, прогресса, стремления двигаться вперед, принести пользу Родине и всему человечеству. Книгу Г. Е. Грумм-Гржимайло дополняют избранные статьи брата и соратника знаменитого географа, военного инженера, изобретателя, путешественника – Михаила Ефимовича Грум-Гржимайло (1861—1921). А вот почему у родных братьев фамилия различается одной буквой, читатель узнает из жизнеописания великого путешественника

Электронная публикация трудов Г. Е. Грумм-Гржимайло включает все тексты бумажной книги и основной фактологический иллюстративный материал – фотографии, карты. А для ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Бумажное издание богато оформлено: в нем более 200 иллюстраций, в том числе и цветных, главную часть которых составили фотографии из материалов экспедиции, сделанные самим путешественником. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге. По богатству и разнообразию иллюстративного материала книги подарочной серии «Великие путешественники» не уступают художественным альбомам. Издания серии станут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, будут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Вдруг позади послышался выстрел, гулко пронесшийся по долине. Осмотрелись: наши были все налицо. Приостановились и стали озираться назад; туда же, забыв свою жажду, понесся и Васька. Нашему недоумению положен был, впрочем, скоро конец. Из оврага показались почти тотчас же два всадника, которые крупной рысью направились в нашу сторону. Это были торгоутские охотники из Фоу-хэ, догонявшие нас с тем, чтобы наняться в проводники, и теперь, больше ради забавы, стрелявшие по встреченным ими каракуйрюкам. Приключение это нас несколько оживило. К тому же и тропинка вдруг свернула к горам, по ту сторону коих должен был пробегать ручей Лао-цао-гоу. Действительно, едва поднялись мы на перевал, как впереди увидели широкую полосу луга и камыши, а дальше – тополевую рощу, юрты, табуны лошадей, стада баранов и людей в ослепительно белых одеждах.

«Это русские… татары…» – пронеслось у нас в караване. И мы не ошиблись – это были сергиопольские купцы, оптовые торговцы скотом.

Гуртовщики встретили нас очень радушно. Они не замедлили принести нам два ведра кумыса, и мы этот день, оставивший по себе столь грустные воспоминания, закончили в интересной беседе с бывалыми в Китае людьми.

Между прочим они нам сообщили, что верховья ручья Лао-цао-гоу пользуются у охотников хорошей славой, и мой брат решился на следующий же день, пользуясь дневкой, попытать там свое счастье. Но он вернулся ни с чем, хотя не только видел медвежьи лежанки и во множестве маральи следы, но и стрелял по маралу. К сожалению, раненого зверя ни он, ни его товарищи по охоте – казаки Колотовкин и Иван Комаров, настичь не могли: лес был густой, а собаки они с собой почему-то не взяли.

12 июля мы покинули нашу прекрасную стоянку на берегу р. Лао-цао-гоу и всю станцию [переход] шли горами. С первых же шагов нам пришлось взбираться на высокий отрог, служивший водоразделом вышеупомянутому ручью Лао-цао-гоу и Да-бянь-гоу – красивой речонке, текущей карагачевым и тополевым лесом в глубокой долине. Подъем на противоположный склон этой долины был также в высшей степени крут, но горы казались здесь уже не столь оголенными и красная глинистая их почва красиво гармонировала со свежей зеленью различных кустарников и трав полынной формации.

Следующая, параллельная предыдущим, лесная долина принадлежит р. Сяо-бянь-гоу. Пройдя вниз по течению этой последней километров около двух, мы снова наткнулись на кош[25] зайсанских татар. Напившись здесь кумысу, мы поднялись на высоты ее правого берега и километров около двадцати шли холмистою местностью, встречая на пути прелестные луговины и горные покатости, поросшие сочной травой. Остановились на берегу значительной речки Син-га-хэ, в тополевом лесу, у устья того водостока, по которому спустились в долину этой реки.

Син-га-хэ, приняв в себя Да-бянь-гоу и Сяо-бянь-гоу, впадает справа в Манас. Долина ее некогда пользовалась известностью, благодаря богатым золотым приискам, находившимся на правом ее берегу; ныне же прииски эти заброшены, мосты развалились, и дороги, некогда торные, превратились в узкие тропы.

На следующий день мы продолжали свой путь. Сначала шли вверх по р. Син-га-хэ, затем оставили ее вправо и выбрались на крутой горный отрог, справа окаймляющий долину реки. С него мы спустились в высшей степени оригинальную солончаковую котловину, окруженную высокими и крутыми обрывами цветных глин. Миновав и ее, мы за ближайшим увалом увидали китайский поселок Гуан-гао. Закупив здесь весь имевшийся в наличности хлеб (мянь-тоу), мы тронулись далее и, пройдя километров пять плантациями мака и хлебными полями, очутились на краю глубочайшего обрыва в долину р. Сань-дао-хэ, поросшую сплошным лесом вековых тополей, карагачей, берез, ив и рябин, с подлеском из всевозможных кустарников. Река Сань-дао-хэ многоводнее Син-га-хэ, но впадает ли она, как последняя, в Манасскую реку или расходится по полям – осталось нам неизвестным. Последнее, однако, всего вероятнее, так как низовья этой реки, как нам говорили, очень густо заселены, да и в среднем ее течении от нее то и дело отходят арыки. Пройдя вниз по р. Сань-дао-хэ около десяти километров, мы остановились на красивой лужайке в тени высоких деревьев, среди которых, разбившись на рукава, громыхала река. Любоваться местностью, однако, совсем не пришлось: налетевшие с запада тучи разразились дождем, который вскоре и затянул белесоватой пеленой все окрестности.

Утро следующего дня наступило столь же дождливое. Под дождем стали и вьючиться. К этой неприятности вскоре присоединилась другая: проводник калмык отказался нас дальше вести. «Торгоуту охотнику нет места среди поселений китайцев, – говорил он нам между прочим, – там я столь же чужой, как и вы, а потому и полезен вам быть едва ли могу».

Итак, мы снова без проводника и на сей раз уж надолго.

Сань-дао-хэ в это время года оказалась непроходимою вброд, а потому нам пришлось вернуться к мосту, оставшемуся у нас в двух километрах позади.

Долина ее живописна, но густой туман, заволакивавший окрестности, значительно скрадывал ее прелесть; впрочем, нам было не до ландшафтов. Глинистая дорога, вследствие проливного дождя, совсем размякла; к тому же, пройдя мост, мы очутились среди китайских пашен, которые местами суживали дорогу до такой степени, что мы то и дело сбивались с нее на межник. Подобное блуждание из стороны в сторону и при этом нередко по вязкой целине казалось нам теперь тем более утомительным, что на сегодня все обещало нам большой переход. Действительно, в узкой долине правого берега р. Сань-дао-хэ негде было остановиться: вся она была перепахана или занята под постройки различного назначения.

На неоднократные наши вопросы, обращенные к местным жителям по этому поводу, те также видимо затруднялись ответом и, пожимая плечами, посылали нас дальше: «Здесь же, сами видите, негде остановиться!» И мы шли вперед, шли часами, но картина местности продолжала оставаться все той же. Наконец, пологий увал преградил нам дорогу. Перевалив через него и при этом обогнув глубокую рытвину, мы вышли на каменистую степь. Здесь дорога разветвлялась: левая ветвь шла вниз по реке, правая немного сворачивала к востоку. Мы выбрали последний путь, но вскоре раскаялись. Каменистая степь, довольно густо поросшая в начале растениями полынной формации, мало-помалу приобретала все более и более пустынный характер. Жилья не предвиделось, а между тем становилось уж поздно: восток заметно темнел. До заката не долго… а впереди все еще ничего… Мы колебались: не повернуть ли назад? Вода есть, лошадей можно стреножить…

– Да есть-то что будут?..

– Да и тут многим не поживишься!..

Но, на наше счастье, на темном фоне ночи вдруг отчетливо обрисовались темные массы каких-то построек. Мы входили в селение Ту-ху-лу.

Едва мы, поужинав, улеглись в наскоро постланные постели, как на пороге юрты появился дежурный казак, с тревогой в голосе заявивший: «У нас несчастье – не досчитываемся трех лошадей…»

Сна, конечно, как не бывало. Накинув на себя что подвернулось, мы тотчас же выскочили на улицу, где нашли в сборе всех наших людей. Двое из них садились уж на коней с намерением объехать окрестность. Мы выслали еще трех, но, конечно, искавшие вернулись ни с чем.

– Экая темень! Ворам самое сподручное время…

Это восклицание дало толчок нашим мыслям. Нам как-то сразу стало всем ясно, что виновниками переполоха могли быть только китайцы ближайших фанз – народ грубый, и пользующийся вообще столь же дурной репутацией, как и все прочее население китайских деревень по Бэй-лу. Но на этот раз подозрения наши не оправдались: две из пропавших у нас лошадей на следующее же утро были отысканы в долине речки Сань-дао-хэ, где они мирно паслись, разгуливая по хлебным полям; что же касается третьей, то она так и не отыскалась. Очевидно, однако, что если нам и приходилось теперь винить кого-либо в этой утрате, то только самих себя за свое непозволительное доверие к лошади: «Свыклись… теперь не отобьются от табуна!» – говорилось часто у нас, а на поверку вышло иначе…

20 июля мы продолжали двигаться по направлению к Урумчи. Это была утомительная дорога. Николай уверил нас в том, что из расспросов он ознакомился настолько с предстоящим путем, что уже не боится сбиться с него. Но, как и следовало ожидать, на первом же перекрестке он ошибся во взятом им направлении. К счастью, попались китайцы, которые тотчас же указали нам нашу ошибку. Мы свернули на целину, и, согласно их указанию, вскоре действительно вышли на арбяную дорогу, которая и довела нас до ручья Тугурик, по-китайски – Ту-ху-лу, в рамках долины которого мы имели случай еще раз полюбоваться громадой снеговых гор, примыкающих с востока к описанной выше горной группе Дос-мёген.

У речки Ту-ху-лу мы вышли на еще более торный путь, сворачивавший в ущелье. Пройдя им несколько сот метров, мы вышли на новое перепутье. Направившись по той из дорог, которая шла вдоль линии окрайних холмов, мы мало-помалу втянулись в эти последние. Становилось очевидным, что мы снова шли не туда. Николай рысью взъехал на один из пригорков и вскоре стал усиленно махать оттуда руками. Свернули к нему и очутились на какой-то еле намечавшейся тропке, которая то и дело сбивалась на нет. Николай упрямо ехал вперед, совершенно правильно расчитав, что где-нибудь мы должны будем наконец выбраться к р. Хутуби.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "По ступеням «Божьего трона»"

Книги похожие на "По ступеням «Божьего трона»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Григорий Грум-Гржимайло - По ступеням «Божьего трона»"

Отзывы читателей о книге "По ступеням «Божьего трона»", комментарии и мнения людей о произведении.