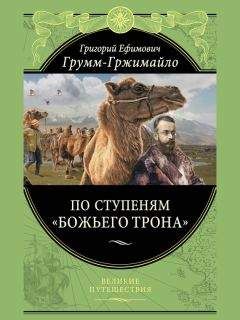

Григорий Грум-Гржимайло - По ступеням «Божьего трона»

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "По ступеням «Божьего трона»"

Описание и краткое содержание "По ступеням «Божьего трона»" читать бесплатно онлайн.

Книга «По ступеням “Божьего трона”» представляет современному читателю яркого представителя плеяды российских путешественников-исследователей Центральной Азии – Григория Ефимовича Грумм-Гржимайло (1860—1936), труды которого по праву вошли в «золотой фонд» российской и мировой географической науки. Ученый-энциклопедист, прекрасный рассказчик, человек, умевший расположить к себе людей, он был готов на все – вплоть до продажи собственного имущества,– чтобы отправиться в дальние страны. За свою жизнь Грумм-Гржимайло осуществил полтора десятка экспедиций – на Памир и Алтай, в Тянь-Шань и Нань-Шань, в Западный Китай и Монголию. Тысячи километров, пройденных по удалённым от цивилизации уголкам планеты, годы, проведенные вдали от семьи и дома, опасности и лишения, неизбежно подстерегающие путешественника… Все ради науки, прогресса, стремления двигаться вперед, принести пользу Родине и всему человечеству. Книгу Г. Е. Грумм-Гржимайло дополняют избранные статьи брата и соратника знаменитого географа, военного инженера, изобретателя, путешественника – Михаила Ефимовича Грум-Гржимайло (1861—1921). А вот почему у родных братьев фамилия различается одной буквой, читатель узнает из жизнеописания великого путешественника

Электронная публикация трудов Г. Е. Грумм-Гржимайло включает все тексты бумажной книги и основной фактологический иллюстративный материал – фотографии, карты. А для ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Бумажное издание богато оформлено: в нем более 200 иллюстраций, в том числе и цветных, главную часть которых составили фотографии из материалов экспедиции, сделанные самим путешественником. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге. По богатству и разнообразию иллюстративного материала книги подарочной серии «Великие путешественники» не уступают художественным альбомам. Издания серии станут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, будут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Изборожденный ущельями, чрезвычайно крутой гребень Боро-хоро даже много ниже линии вечного снега лишен еще сплошного растительного покрова; замечательно также отсутствие здесь сплошных осыпей, хотя щебень и крупные обломки нередко на значительные протяжения покрывают щеки и днища ущелий, по которым капля по капле струится снеговая вода. Из-за крутизны стен тут еще негде укорениться растительности; зато тем пышнее развивается она ниже, на предгорьях и более покатых склонах хребта, которые как бы подпирают осевой скалистый массив. Последний исчезает под лугом только к западу от р. Джир-галты, т. е. в местах наибольшего понижения хребта.

Где только образовалась площадка или не слишком крутой склон, там появилась и ель. Ель сплошными лесами одевает Боро-хоро в пределах от 9000 до 6000 футов (от 2743 до 1828 м) и вместе с лугами составляет господствующую здесь формацию. По отсутствию подлеска, по сухости лесной почвы еловые леса эти всего ближе напоминают растущие по суходолам боровые ельники Средней России; вместе с тем, однако, они представляют и некоторые отличия, вызванные более сухим климатом нагорной Азии: ягодники, папоротники и грибы здесь совсем отсутствуют, мох же покрывает почву только в редких, самых тенистых и влажных местах и притом исключительно обращенных на север. Всего больше моховых пространств мы встретили в верхней части ущелья р. Улан-усу. Тянь-шаньская ель вообще редко спускается в лога и на дно ущелий, где зато пышно разрастаются разнообразный кустарник и травы, так что в горах Боро-хоро вовсе не редки ландшафты, вся оригинальность коих заключается в длинной цепи обросших елью конусообразных возвышенностей, опоясанных узкою лентой изумрудных лугов.

Лесов лиственных пород в горах Боро-хоро мы не встретили. Смешанно же с елью тополь, ива, береза, рябина, карагач и крушина растут почти повсеместно в ущельях. Ниже, однако, предельного распространения ели в долинах рек всего чаще попадается тополь, который нередко и образует тенистые рощи, далее к низу переходящие в урему [пойменный лес]. На восток от р. Манаса, как мы ниже увидим, все долины рек до выхода их из предгорий густо поросли лиственным лесом; здесь же подобные случаи редки. Вообще в горах Боро-хоро наблюдается постепенное вертикальное поднятие предела формации полынной степи от востока на запад, т. е. навстречу наиболее влажным северо-западным ветрам, – факт, конечно, не лишенный значения и объясняющийся как кажется, орографией этой части Джунгарии.

В горах Богдо-ола, к востоку от Урумчи, мы наблюдаем совсем обратное явление: луговой пояс, очень широкий на западе, постепенно все более и более суживается к Хамийским горам. Таким образом изгиб, образуемый Тянь-Шанем у Урумчи, служит как бы главным приемником осадков, проносимых в Джунгарию северо-западными ветрами. Степной характер растительности и даже до некоторой степени пустынность западной части гор Боро-хоро объясняется также близостью высокого Джунгарского Алатау, заслоняющего ее от влияния упомянутых выше ветров в такой мере, что, судя по флоре, она стоит ближе к горам северных уступов Памира, чем к более восточной части того же хребта.

Вообще с формацией полынной степи мы очень редко встречаемся в этих горах; небольшими клочками встречается она на южных склонах боковых отрогов, да ниже 5000 футов (1520 м) представители ее редкими насаждениями покрывают долины рек и прибрежные холмы. Альпийские луга занимают также лишь небольшие площадки в этих горах, что объясняется тем, что гольцы весьма часто подымаются здесь непосредственно из зоны елового леса. Таким образом, эта часть Тянь-Шаня отличается прежде всего крайним однообразием своей флоры, не остающейся без влияния и на состав фауны, крайне бедной видами и к тому же малооригинальной.

Полковник Галкин пишет, что в верховьях Каша Боро-хоро слагают граниты и глинистые сланцы; проф. И. В. Мушкетов также упоминает о выходах красных слоистых гранитосиенитов в ущелье речки Талти[23]. Наконец, по ущелью Боро-бургасу мы всюду находили скалы фельзитового порфира, местами сильно разрушенного. Все это заставляет предполагать, что южные склоны этого хребта, в противоположность северным, очень богаты выходами массивных пород, к которым, кроме вышеупомянутых, следует также присоединить диоритовые и миндалекаменные породы.

На северных склонах Боро-хоро, кроме упомянутого выше одного только сомнительного случая нахождения кристаллической породы в долине р. Улан-усу, мы не встречали массивных пород: здесь преобладали каменноугольные известняки, филлиты и метаморфические сланцы, которые слагали всюду, где ои только был нам доступен, гребень хребта и при этом обнаруживали сильно выраженную складчатость. Таким образом, характеристика И. В. Мушкетова: «Боро-хоро (Ирень-хабарга) преимущественно хребет метаморфический» вполне подтвердилась и нашими здесь исследованиями.

Южный склон Боро-хоро короче северного; связывая это обстоятельство с обнажающимися на них повсеместно массивными породами, следует думать, что налегавшие на них некогда осадочные породы частью смыты водами Каша.

Как с юга, так и с севера на этот основной массив налегают местами сильно размытые отложения юрской и третичной формаций, которые только однажды сложились в средней высоты горы, а именно вдоль речки Фоу-хэ, где, вопреки общему правилу, юрские железисто-кварцевые конгломераты и углисто-известковистые сланцы с прослойками каменного угля обнаруживают крутое падение.

К ним всюду примыкают новейшие отложения – лёсс и конгломерат, обнаруживающий в сечениях его реками горизонтальное напластование.

Все, что нам удалось узнать о минеральных богатствах Боро-хоро, изложено уже в своем месте; мне остается только добавить, что в горах, образующих левую окраину долины р. Улан-усу, когда-то добывалось китайцами серебро; ныне рудник этот заброшен, и проводника к нему найти мы уже не могли.

Глава пятая. От реки Манас до Урумчи

Спустившись с двух террас, крутыми ярами обрывавшихся к руслу реки, мы очутились на небольшой и узкой скалистой площадке, возвышавшейся метров на двенадцать над Манасом. С этой площадки перекинут был мост через реку[24], но до такой степени узкий и к тому же столь нелепо упиравшийся в противоположный выступ скалы, что с навьюченной лошадью, которой пришлось бы сделать прыжок, чтобы выбраться на тропинку, нам казалось немыслимым его перейти. Вот почему мы и заночевали здесь, отложив до утра переноску на противоположный берег своего багажа.

Пока мы развьючивались, солнце успело уже закатиться за окрестные высокие скалы. Стало быстро темнеть, а вместе с наступавшей темнотой все явственнее обозначалась и необычность окружающей нас обстановки. В самом деле дикое и оригинальное место! Отвесные стены стеснили нас в узком коридоре, среди которого, точно в бездонном провале, с ревом несутся валы белой пены. Еще оглушительнее в ночную пору доносится сюда этот рев, еще таинственнее кажется щель, все детали которой теперь уж исчезли в окружающей мгле. Жутко!.. И засыпая на скалистом карнизе, как-то инстинктивно подбираешь под себя ноги, подальше от зияющей бездны, на дне которой зловеще блестит и волнуется белая грива яростно бьющегося о стены потока.

Переход по мосту через Манас мы совершали так: переносили вьюк, переводили вслед затем лошадь и, завьючив ее, уводили по крутой и узкой тропе на широкую площадку правого берега. При всем том не обошлось без несчастного случая. Одна из наших лошадей, только что завьюченная кухней и мягкой рухлядью, не дождалась своей очереди быть уведенной наверх и, испугавшись подходившего к ней китайца, рванулась в сторону, сорвалась с тропинки и упала в поток с высоты чуть ли не тридцати двух метров! Общий крик и беспорядочная беготня вдоль берега – вот первые наши движения; а затем нам оставалось только смотреть на отчаянные усилия несчастного животного выбраться на берег. Впрочем, мы были свидетелями этой агонии одно только мгновение. Лошадь почти тотчас же скрылась за поворотом реки; когда же мы взбежали на бугор, с которого река открывалась метров на четыреста двадцать вперед, то на поверхности Манаса уже ничего, кроме клокотавшей пены, не было видно.

За исключением Или и, может быть, Чу, Хуста – самая большая из рек, сбегающих с северных склонов Тянь-Шаня; разливаясь у города Манаса на несколько многоводных рукавов, из коих один вовсе непроходим вброд, Хуста здесь несется одной трубой и при этом в каньоне, вымытом в коренной породе и имеющем в поперечнике не более шести с половиной метров. Сила ее течения здесь такова, что полупудовый камень, брошенный с высоты 13 м, делает несколько рикошетов прежде чем погрузиться на дно; медный котел, слетевший вместе с лошадью в реку, долгое время мелькал в пене потока, не погружаясь в него. В связи с неприступностью берегов такая стремительность воды исключала, конечно, возможность спасения даже в том случае, если бы лошадь и не получила при падении никаких повреждений. Тем не менее, в надежде на случай, казаки спускались по водомоинам, думая найти если не ее, то часть погибших вещей где-нибудь среди скал; поиски эти, однако, не привели ни к чему: лошадь и все, что было на ней, исчезли бесследно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "По ступеням «Божьего трона»"

Книги похожие на "По ступеням «Божьего трона»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Григорий Грум-Гржимайло - По ступеням «Божьего трона»"

Отзывы читателей о книге "По ступеням «Божьего трона»", комментарии и мнения людей о произведении.