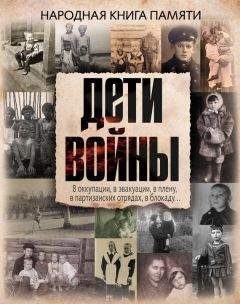

Коллектив авторов - Дети войны. Народная книга памяти

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Дети войны. Народная книга памяти"

Описание и краткое содержание "Дети войны. Народная книга памяти" читать бесплатно онлайн.

Воспоминания, собранные в этом сборнике, очень разные – как и люди, которые их писали. Но ни одно из них не оставит равнодушным, потому что за каждым – личная трагедия, история спасения на фоне страшного военного времени. Эти люди выжили. И во многом стали для нас примером. Примером мужества, стойкости и силы духа.

Писатель Андрей Кивинов

Мы жили в рабочем районе Ленинграда, теперь это Невский район, недалеко от железнодорожного моста через Неву. В нашем доме располагался штаб по формированию народного ополчения, и наш район бомбили и обстреливали практически ежедневно. Сначала мы ходили в убежище, потом вообще перестали реагировать на сигналы тревоги – уже не хватало на это сил. В городе начался голод, прекратили работу водопровод, канализация, отопление. Наступило самое тяжёлое время – зима 1941–1942 года с сорокаградусными морозами.

Мне врезалось в память, как мы с мамой еле бредём от проруби с бидончиком воды, привязаным к детским санкам, натыкаемся и падаем на запoрошенный снегом труп женщины с маленьким ребёнком на груди.

Первым умер мой дедушка, известный в Ленинграде мастер по ремонту струнных инструментов. В ноябре погиб мой дядя, ушедший добровольцем в народное ополчение. Мы остались втроём: бабушка, мама и я. Мы сгрудились в маленькой комнате. В огне буржуйки сжигали книги, мебель – всё, что могло гореть и как-то согревать нас, варили «кисель» из дедушкиных запасов столярного клея, который быстро иссяк. В ноябре – декабре 1941 года норма суррогатного хлеба составляла 125 граммов на человека в день. Хлеб разрезали на маленькие кусочки и старались растянуть на целый день.

За водой ходили на Неву. К счастью, наш дом стоял в пятидесяти метрах от реки. Мама часто брала меня с собой; страшным впечатлением были умершие люди на лестничных клетках, на улице, по дороге на Неву. Мне врезалось в память, как мы с мамой еле бредём от проруби с бидончиком воды, привязаным к детским санкам, натыкаемся и падаем на запoрошенный снегом труп женщины с маленьким ребёнком на груди.

Мы спали втроём на одной кровати, согревая друг друга. И вдруг ночью мы с мамой испытали нечто вроде внезапного и сильного толчка, мгновенно проснулись – бабушка была мертва. А позже на полке у камина мы нашли горсть сухарей, которые бабушка тайно откладывала для нас из своего скудного пaйка, из 125 граммов хлеба.

Когда обстрелы заставали нас с мамой на улице по дороге за хлебом или водой, мама ложилась на меня и закрывала меня своим телом. Однажды меня легко ранило осколком в руку, в госпитале мне наложили швы. На кухне в госпитале дали тарелку супа и выдали кулёк картофельных очисток со словами: «Это для девочки». Из этих очисток мы сварили суп – и это был праздник.

В начале января 1942 года слегла любимая всеми бабушка. Страшным и самым ярким воспоминанием, от которого до сих пор стынет сердце, стала её смерть. Мы спали втроём на одной кровати, согревая друг друга. И вдруг ночью мы с мамой испытали нечто вроде внезапного и сильного толчка, мгновенно проснулись – бабушка была мертва. А позже на полке у камина мы нашли горсть сухарей, которые бабушка тайно откладывала для нас из своего скудного пaйка, из 125 граммов хлеба.

Мы остались вдвоём с мамой. Мама – маленькая, хрупкая женщина, с уже начинавшемся туберкулёзом лёгких, с трудом ходила к Неве за водой.

Казалось, всё кончено, но бывают чудеса. Нас, умирающих, рaзыскал старый мамин товарищ по комсомольской работе, давний друг нашей семьи. Он работал на военном заводе и получал повышенный итээровский [4] продовольственный пaёк.

И вот раз в неделю, в условиях холодной зимы, через весь простреливаемый город он шёл, чтобы принести нам с мамой часть своего пaйка. Это и спасло нас. Имя этого человека Василий Иванович, его фотографии до сих пор в нашем семейном альбоме, мы его всегда вспоминаем как самого родного и близкого человека.

В июле 1942 года мы с мамой были эвакуированы из Ленинграда по Ладожскому озеру. От берега отплыли три судна с людьми, нас бомбили с воздуха, в одно судно попала бомба, многие люди погибли, берег обстреливался. А далее была долгая, мучительная дорога на восток.

Ехали в товарных вагонах, в жуткой тесноте, располагались с вещами на полу. На станциях можно было достать кипяток и обменять кое-какие вещи на продукты. В пути многие блокадники погибали – это сказывались необратимые последствия ленинградского голода.

Мы оказались вдали от линии фронта, в алтайском селе, в шестидесяти километрах от Барнаула, где нас встретили теплотой и сочувствием. Здесь не было бомбардировок и обстрелов, но жизнь была трудной: все мужчины были на фронте, их заменяли женщины и подростки. Мама в это время работала на полевом стане медиком, объезжала трудовые лагеря, лечила рабочих. Я её почти не видела: так много у нее было работы.

В эвакуации я пошла в школу, в первый класс.

В школе была одна тёплая комната с единственной электрической лампочкой. Там учились дети всех возрастов и всех учила одна учительница. И был, я помню, сторож-фронтовик, инвалид войны, который «заведовал» печкой. Свою «преподавательскую» деятельность я начала в этой школе, поскольку я уже умела кое-как читать и даже писать печатными буквами, и учительница «доверяла» мне группу из двух-трёх ребятишек.

В апреле 1942 года, защищая Москву, под Можайском погиб мой отец. На Алтай извещение пришло осенью. Эта очередная трагедия в нашей семье свалила мою маму, она тяжело заболела и чуть не погибла. Её выходили замечательные люди из алтайского села. Спасительным моментом в нашей жизни явилось письмо друга моего погибшего отца – Моисея Корнеевича, с которым мой отец сблизился ещё до войны в мурманской ссылке, куда они оба были высланы и жили рядом.

Осенью 1942 года Моисей Корнеевич, замечательный инженер-механик, член партии с 1917 года, из Мурманска был направлен на военный завод в

Казахстане, в Усть-Каменогорск. Уходя на фронт, мой отец просил друга позаботиться о нас, если с ним что-нибудь случится. Моисей Корнеевич разыскал нас в алтайской эвакуации и прислал вызов в Усть– Каменогорск.

На Алтае начиналась суровая зима, морозы достигали шестидесяти градусов, но мама, потеряв всех близких, решилась ехать немедленно. Мы с мамой на телеге, в составе зернового обоза, завёрнутые в овечьи тулупы, добрались до Барнаула. Как мы не замёрзли, одному Богу известно.

В 1944 году Моисея Корнеевича направляют на Украину, в Винницкую область, где он восстанавливает разрушенные сахарные заводы и возвращает их к жизни. После блокады и Алтая здесь был настоящий рай: цвели яблоневые сады, в толхозе даже был скот, коровы и свиньи, было лучше с продовольствием, отоваривались карточки. Там же застигло нас известие о снятии блокады. А потом была Победа.

После тяжелой авральной работы на Украине Моисея Корнеевича посылают «запускать» сахарные заводы на Кубани. Затем переводят на работу в cудоремонтный отдел порта города Сочи. Сочи в те годы представлял собой общесоюзный госпиталь. Как сказали бы сейчас, реабилитационный центр для раненых со всего СССР. Здесь, уже после победы, я опять встретилась с войной. В реабилитации раненых активное участие принимали ученицы моей школы. Мы выводили раненых на прогулки, писали под диктовку письма, читали книги, давали концерты детской самодеятельности.

А что было дальше? Я, окончив среднюю школу в Сочи в 1953 году, поступила в Московский государственный университет на физический факультет. В 1959 году закончила его и была распределена на работу в конструкторскоe бюро С. П. Королёва, генерального конструктора космический техники страны, занималась материалами для защиты космических объектов. Потом работала в Московском институте стали и сплавов на кафедре кристаллографии. Руководила исследованиями по анизотропии кристаллов, стала профессором, выпустила многих специалистов-материаловедов, была руководителем более десяти кандидатских диссертаций, написала ряд учебных пособий по кристаллографии и кристаллофизике, в том числе переведенных на несколько иностранных языков. Подробнее я рассказала о своей деятельности в МИСиС в статье «Годы, которых не забыть», опубликованной в сборнике, посвящённом пятидeсятилетнему юбилею факультета полупроводниковых материалов и приборов.

Но, как бы далеко ни ушло время, я всегда сохраняю память о жизни в блокадном Ленинграде, о военных и послевоенных годах, о мужестве и стойкости людей, жителей и защитников города, их благородстве и взаимопомощи.

Красное и белое

Лескова Валентина Николаевна, 1941 г. р

Шел третий год войны.

Шел третий год блокады.

Шел третий год моей жизни.

Я была старше блокады на полгода и на три месяца старше войны.

Когда в марте 1941 года у моей мамы родились двойняшки, был обыкновенный год, обыкновенный март. Это потом, после 22 июня, его будут называть страшным годом, мертвым годом.

В июне 1941-го мой отец ушел, как положено, на фронт, на Ленинградский. Домой он вернется с орденом Боевого Красного Знамени, с медалью «За отвагу» и с нашитым на гимнастерке прямоугольничком с красными полосками, означавшими, что ранение было тяжелым. Но это будет потом…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дети войны. Народная книга памяти"

Книги похожие на "Дети войны. Народная книга памяти" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о " Коллектив авторов - Дети войны. Народная книга памяти"

Отзывы читателей о книге "Дети войны. Народная книга памяти", комментарии и мнения людей о произведении.