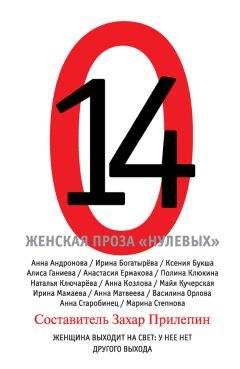

Алиса Ганиева - 14. Женская проза «нулевых»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "14. Женская проза «нулевых»"

Описание и краткое содержание "14. Женская проза «нулевых»" читать бесплатно онлайн.

Имена этих женщин на слуху, о них пишут и спорят, их произведения входят в шорт-листы главных литературных премий. Собранные вместе под одной обложкой, эти тексты позволяют понять, «как эпоха отражается в женских зрачках, что за вкус у нее, что за цвет».

«Мир, описанный в этой книге, движим женщиной. Женщина здесь живет изо всех сил и не сдается до последней минуты. Она сама может выбрать, быть ей счастливой или несчастной, – она может всё» (Захар Прилепин).

Однажды в село приехал архиерей, служил. Гераська, успевавший и там и сям, владыке приглянулся, он взял и увез мальчишку с собой, отдал его учиться в бурсу, которую Герасим благополучно и закончил. В свой срок он женился на поповской дочке, получил ее приход, начал служить – так и появился голубевский род и фамилия. Несмотря на совершенную простоту происхождения, сквозь крестьянскую закваску в отце Герасиме еще в детстве проступала жажда к учению, к новым знаниям.

Илья это отцовское свойство перенял и приумножил – его отдали в Переславское духовное училище, затем и в семинарию. За время учебы лишь дважды розга коснулась его тела – был Илья одним из первых учеников, только поведение иногда страдало: живому, на воле выросшему мальчику тяжко приходилось в казенных стенах.

Как лучшего ученика Илью рекомендовали в Московскую духовную академию, он был счастлив, поехал с радостной вестью к родителям, в деревню. Но отец Герасим откликнулся на новость хмуро. Всегда он гордился успехами сына, а тут только плечами пожал: «В епископы метишь?» Илья удивился: «Нет, я учиться хочу».

Отец Герасим молчал, большие, темные от работы и солнца руки лежали на коленях и подрагивали – дело происходило на пасеке, куда батюшка зазвал Илью поглядеть подаренный ему в день ангела прозрачный улей, и вон оно – к улью даже не повел, сразу усадил на лавку. «Мне учиться нравится», – растерянно добавил Илья.

– Учиться? Монаха из тебя сделают! Профессора, чистоплюя! А кто будет работать здесь? – отец Герасим обвел рукой пасеку и поля. – Кто будет дикость вокруг разгонять, кто будет учить наших детей, простых, крестьянских, кто собственных детей будет рожать?

– Отец, да ведь я не собираюсь, – робко начал Илья…

– Не собираешься? – еще сильнее нахмурился отец Герасим. – Кто тебя, дурака, спросит? Там хуже, чем в армии. Постригут! И на кого я всё это оставлю?

– Нина, Алеша, Семка еще есть, – опустив голову, тщательно перечислял Илья имена младших.

– Хватило бы на всех вас, – уже обреченно говорил отец, – ведь и девушку тебе хорошую мы с матерью приглядели, с приходом, с землей и с образованием, между прочим, – Ярославское епархиальное училище закончила. Нарочно образованную тебе искали! Служил бы себе, горя не знал. Жил как люди, нос не задирал, опять же – баба под боком, а про монахов – разве ты знаешь, как они живут? Думаешь, они святые?

– Да я… – снова пытался возразить Илья, но отец уже не слушал, встал, пошел широким шагом к пасеке. Приостановился, оглянулся едва, буркнул:

– Я не неволю. Хочешь – езжай!

И пошел дальше, надевая на ходу перчатки из светлой бумажной ткани, чтобы заняться с пчелами.

Илья ехал в академию с тяжелым сердцем. Так он и не понял тогда, чего боялся отец, почему хотел его остановить. Но когда он приехал в Сергиев Посад, представился старенькому ректору, успешно прошел экзамены, медосмотр и был зачислен на казенное содержание среди 30 других счастливцев, а затем немножко и выпил вина за собственное поступление на Генеральной, домашние недоумения растворились в новых впечатлениях совершенно.

В академии его поражало всё: и близость преподобного Сергия, молебен с акафистом, умилительно певшийся братией на его раке, и ясная крепость существующих в академии традиций. На фоне дерганого ритма семинарии, множества бестолковых и часто противоречащих друг другу установлений, зависящих от высших (и вечно менявшихся) соображений начальства, в академии всё было продумано и делалось как заведено – по расписанию ели, учились, спали, читали, гуляли. Свои правила царили в библиотеке и номерах студентов, но в этом не было слепой жесткости системы, а был порядок.

Не было и обязательного общего утреннего правила и подъема в полшестого утра, что неукоснительно соблюдалось в Переславле. И кормили вкусно, сытно – обед из трех, ужин из двух блюд: суп, в непостные дни даже на мясном бульоне, на второе давали и котлеты, и мясо, на третье – пирожки с кишнецом, кисель с ситным. После семинарского горохового супчика да каш здесь Илья каждый раз шел в трапезную как на пир.

По воскресеньям к студентам являлся седобородый старичок-сбитенщик, житель Сергиева Посада, Максим Степаныч. Многих нынешних архиереев и архимандритов он помнил вечно голодными юношами, покупавшими у него медовый напиток, который старик тут же и варил в большом луженом самоваре красной меди. К сбитню прилагался московский мягкий калач – всё вместе стоило пять копеек. Грязноват был самовар, мутны стаканы, но все были рады лакомству, и народ вокруг всегда толпился.

В первые же дни Илья сблизился с соседом по комнате – Арсением, приехавшим в академию из Костромы. Арсений был на два года старше Ильи, год преподавал в Костромском училище и уже сейчас ясно видел свое будущее: монашество, ученые занятия, а там как Бог даст.

Илья ничего про себя пока не знал, не понимал, глядел во все глаза и только впитывал.

Долго выбирал между богословским и историческим отделением, записался в конце концов на историческое – и не пожалел! Ключевский, Лебедев, Субботин, Голубинский – каждый из лекторов оказался интересен. Вообще в учебе, по сравнению с семинарией, гораздо меньше стало тупой долбежки, профессора желали не заучивания, а понимания и, конечно, совершенно иначе относились к своим ученикам – с мягкой любезностью, вниманием, без семинарского солдафонства и унижений.

И вот ведь что: каждый был личностью. Всеобщий любимец, кротчайший Дмитрий Федорович Голубинский, преподававший у них естественнонаучную апологетику. Важный, громогласный, но внимательно вникавший в нужды студента инспектор Сергей Константинович Смирнов – он приходил на лекции греческого в никогда не виденном Ильей жилете, и жилет этот Илье нравился чрезвычайно. А преподаватель истории и раскола Николай Иванович Субботин был самым аккуратным, он являлся в аудиторию франтом – в костюме с иголочки, и сам так и лучился чистотой! А худенький в рыжем парике профессор словесности Егор Васильевич Амфитеатров, тихим, неторопливым голосом рассказывающий о пушкинском «Борисе Годунове». Все так и стояли в глазах долгие годы. И, конечно, сам ректор, Александр Васильевич Горский, библиотекарь, архивист, собеседник митрополита Филарета, обладавший не только ученостью, но и сердцем. Студенты называли Горского за глаза «папашей», иногда и «папашкой», не чаяли в нем души, впрочем, и язвительные шуточки, на которые Горский был мастер (особенно не любил он невежества), цитировали со вкусом. Но все вокруг говорили, что «папаша» сильно болен, едва жив и что осталось ему недолго.

Все готовились к Покрову, храмовому академическому празднику и дню публичного акта, на который, как обычно, ждали епископа, выпускников, гостей из Москвы. Но за три дня до Покрова Горский скончался.

Академия, от профессора до первокурсника, рыдала. Горский был ректором с 1862 года, за тринадцать лет насадив аскетическую и вместе с тем творческую атмосферу мужского ученого братства. И вот всё рушилось. Все повторяли уныло, что никогда уже не будет академия прежней.

Но не так-то легко было, даже и при желании, а такого желания никто не имел, уничтожить то доброе, что явилось в академии при Горском. На место «папаши» заступил Михаил Лузин, автор Толкового Евангелия – полный, хромой, нелепый. Дурной ученый. Компилятор! Всё это было совсем не так, но так говорили вполголоса вокруг. Хотя преподавал отец Михаил совсем неплохо и в академическом отношении делал необходимую, пусть во многом и черновую работу – вводил в оборот русской богословской науки основы западной апологетики. Однако после блестящего, эрудированного, глубокого Горского – кто показался бы не дурен? Молодым горюющим по «папаше» сердцам было не до выяснения заслуг отца Лузина перед российской библеистикой.

И ему, прежде рядовому профессору, теперь не прощали ничего – ни хромоты, ни обкромсанных лип в саду, ни падающего с носа пенсне, ни трубного сморканья на лекции, ни протяжного, замогильного, с легким дрожанием голоса при возгласах на службах. Слышал бы отец ректор, как на дружеских пирушках его изображают ученики и какой леденящий вой при этом поднимается! Он вообще сделался любимым героем самых злых пародий и анекдотов. Лекции его по Новому Завету тоже казались невыносимы – Лузин читал их по желтым и, как всем казалось, пыльным бумажкам. Никто не оценил, что, кроме лип, новый ректор ни в чём не пытался нарушить прежние обычаи, напротив, был хранителем памяти Горского и его установлений. Нет и нет. И когда через два года отца Михаила перевели в Киев, также на должность ректора, академия испустила облегченный и радостный вопль.

Между тем Илья учился. Как обычно прилежно, не подымая головы. Выучил неведомый прежде немецкий, подучил французский, всё больше увлекаясь церковной историей и критическим методом профессора Евгения Евстигнеевича Голубинского.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "14. Женская проза «нулевых»"

Книги похожие на "14. Женская проза «нулевых»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алиса Ганиева - 14. Женская проза «нулевых»"

Отзывы читателей о книге "14. Женская проза «нулевых»", комментарии и мнения людей о произведении.