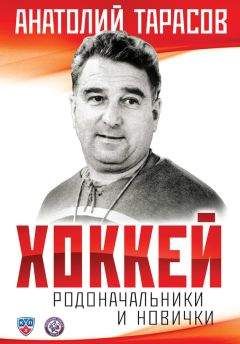

Анатолий Тарасов - Хоккей. Родоначальники и новички

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Хоккей. Родоначальники и новички"

Описание и краткое содержание "Хоккей. Родоначальники и новички" читать бесплатно онлайн.

Анатолий Тарасов – самая яркая и многогранная тренерская фигура нашей хоккейной истории, основоположник отечественной хоккейной школы и настоящий гений тренировки. Он был главным пропагандистом наших хоккейных традиций и авторитетом в хоккейном мире.

Текст этой книги набран на печатной машинке им собственноручно. На листах пожелтевшей от времени бумаги издатели нашли рассказы Антолия Владимировича о канадцах – родоначальниках хоккея – и о русских, которые пошли в нем своим путем, о труде хоккейного наставника, об огранке самобытных талантов, о своих звездных воспитанниках – Фирсове, Харламове, Третьяке… О многолетней дуэли СССР/России и Канады, о хоккее грядущего и о многом другом, о чем мог знать и говорить только этот великий человек.

Проблема возраста спортсмена имеет и еще одну сторону. Умеет ли атлет следить за собой, за своим физическим состоянием, здоровьем? Разумеется, физическая культура, спорт закаляют человека. Это аксиома, если речь идет об умеренных нагрузках. А вот спорт на профессиональном уровне с его физическими и нервными перегрузками – благотворен ли он для здоровья? Это, как говорится, еще бабушка надвое сказала. Многое зависит от самого спортсмена, его общей культуры. Но и от природы-матушки, от запаса прочности организма.

Трехразовые объемные, концентрированные тренировки, особо сложные в подготовительном периоде, не каждому хоккеисту по плечу. Сердечно-сосудистая система, легкие должны привыкнуть, по-научному – адаптироваться к большим нагрузкам. Во время выполнения некоторых упражнений пульс спортсмена учащается до 200–220 ударов в минуту. Важно и другое. Готовность организма за какой-нибудь десяток секунд восстановиться, набраться новых сил, чтобы вновь включиться «в работу» на больших оборотах.

Часто встречаюсь с хоккейными ветеранами и некоторых не сразу узнаю. Пополнели, обрюзгли. Причина, кажется, ясна. Не сумел бывший хоккеист уберечься от соблазнов жизни, разумно перейти с ледовой площадки на иное поле деятельности. Не учел всех нюансов такой перестройки. Тренировался, как вол, не жалея себя, сытно ел, восполняя затраты организма ежедневными 5–6 тысячами калорий. Перешел на иной ритм жизни – позабыл о необходимости физических нагрузок, не снизил ни объема, ни калорийности питания, а самое главное – перестал соблюдать спортивный режим, что долгие годы был для него законом. Увы, спортивная медицина пока скупа на рекомендации тем, кто покидает большой спорт. Особые претензии врачам команд мастеров. Они, как правило, совсем перестают интересоваться теми спортсменами, кто по возрасту покидает команду.

Мы, тренеры, всегда учитывали более высокий возрастной ценз канадских профессионалов. С одной стороны, мы отдавали должное их опыту, здоровому самолюбию, постоянному стремлению поддерживать на высоком уровне свое реноме. Рядом с ветеранами и молодые хоккеисты чувствуют себя уверенней. Но знали мы и другое. Опытные канадцы уступают нашим игрокам не только в скорости маневра, но и в быстроте действий.

Одна из книг о выдающемся игроке советского хоккея была названа «Три скорости Валерия Харламова». Почему? Да потому, что в действиях Валерия на площадке удивительно гармонично – и будто соревнуясь друг с другом – проявлялись и быстрота маневра, и факирская ловкость в обращении с шайбой, и молниеносность хоккейной мысли. Все это поднимало его игру до сказочного мастерства, до искусства.

И хотя, как я уже сказал, мы сознавали, что за плечами канадских спортсменов огромный опыт, однако всегда стремились воспитать у своих хоккеистов чувство собственного достоинства, умение в любых сложных ситуациях постоять за себя, за честь коллектива. Игроки разных поколений знали, что мы не потерпим в составе команды спортсмена, который спасует перед соперником. Это также немаловажный для тренера фактор, входящий в его задачу умело готовить игроков. Полагаю, что советским спортсменам всегда было легче, чем хоккеистам других команд, переносить предстартовое волнение, или, как говорят сами игроки, «мандраж». Потому что игрок ощущает за собой коллектив, готовый его поддержать, а если надо, и выручить.

Но тренеры знают и то, что у хоккеиста, если он в возрасте, все получается, когда действует он в привычной для себя манере, в среднем темпе, когда инициативой владеет именно он. Тогда почти нет у него технических огрехов, все замыслы удаются, и играет он с настроением. Но…

Осенью 1970 года команда ЦСКА прибыла поездом в Хельсинки на пару товарищеских матчей с местными хоккеистами. В ту пору играющим тренером в клубе ХИФК был Карл Бревер. И хотя ему тогда далеко перевалило за тридцать, выглядел он поджарым и на льду был достаточно резв, демонстрируя высокое мастерство, которому у него учились и финские защитники, и тренеры.

Придя однажды на нашу тренировку, Бревер попросил разрешения принять в ней участие. По матчам венского чемпионата он был знаком со многими советскими игроками, и всем им было радостно «поработать» на льду с самим Карлом Бревером. Я объяснил гостю содержание урока и сказал, что он, выполняя различные упражнения и участвуя в двухсторонней игре, будет действовать в составе звена Анатолия Фирсова, где передними нападающими сыграют Владимир Викулов и Валерий Харламов, хавбеками – Фирсов и он, Карл Бревер, а вместе с центральным защитником Александром Рагулиным они составят «боевую пятерку». Кратко пояснил новую для него роль и высказал две просьбы. Первая – при двухсторонней игре находиться на дистанции не более семи-восьми метров от передних нападающих. Вторая – отобрав шайбу у соперника, отдавать ее партнеру по звену максимум на втором шаге. Он как будто понял меня и с радостью воспринял новую для себя роль.

Разминку он провел блестяще, выглядел достойно в игровых упражнениях, а вот в двухсторонней игре с заданием справиться не сумел. Не то что не ладился у него быстрый пас после отбора шайбы – техника у него была высочайшая, – он просто не понимал, почему ему не разрешают поиграть с шайбой после столь трудно выигранного им единоборства. Но самое главное – он уже с первых отрезков игры не поспевал за нападающими. Хоть он и крепко старался, у него не оказалось для этого ни запаса физических сил, ни скорости.

Мне не хотелось снимать его с тренировки: все же для меня, как и для моих ребят, он был великим игроком. И я как мог поддерживал его, давая возможность подольше отдохнуть на скамейке. Но все равно наша высокотемповая, челночная – от одних ворот к другим – игра пришлась не то что не по вкусу, а просто оказалась и не совсем понятна, и трудна. Не хватило ему «горючего».

Не только этот случай, но и многие, многие матчи профессиональных клубов, которые доводилось наблюдать, убеждали в том, что высокий темп во встречах с заокеанскими хоккеистами будет, возможно, нашим главным козырем. Конечно, говоря о высоком темпе, мы имели в виду не только скоростной маневр хоккеистов, но и быстроту, направленность вперед по диагонали передач при контратаке и развитии атаки. А также мгновенный переход от обороны к наступлению и наоборот. Интенсивную и постоянную занятость игроков. И, наконец, пусть на первый взгляд это покажется не столь существенным, наше преимущество в стартовой скорости.

Это, последнее, было очевидно не только нам, но и соперникам. Уже во время первого посещения Канады наши форварды Николай Хлыстов и Владимир Елизаров, как отмечали специалисты, побили все рекорды скорости на малых отрезках в средней зоне. Да и мы, наблюдая канадских профессионалов в деле, присутствуя на их тренировках, отмечали, что не особенно быстро они стартуют. Это явилось для нас своего рода неожиданностью, и – втайне – была она нам приятна. Но как-то не укладывалось в голове, что в заокеанском сверхконтактном хоккее, где, вступая в единоборство, надо или опережать соперника, или догонять его, стартуя с места, маловато внимания уделяется стартовой скорости. Знали мы также и то, что с возрастом хоккеист в первую очередь утрачивает быстроту во всех ее проявлениях.

Но не думайте, читатель, что, зная слабости соперника, так уж легко ими воспользоваться. Ты, предположим, предлагаешь ему играть в высоком темпе. Соперник находит контрмеры – а это мы и замечаем в последние годы в действиях канадских команд, – проводит, скажем, замену своих игроков на площадке значительно чаще, через двадцать пять – тридцать секунд. Причем не останавливая игры. И превосходство наше в темпе сведено на нет, почти не ощутимо. Так было, кстати, и в финале розыгрыша Кубка Канады в 1987 году. Так было и в Москве в конце того же года – во встрече советских и канадских хоккеистов в турнире «Приз «Известий». Подобную же картину мы наблюдали и в первый день 1988 года в матче молодежных сборных СССР и Канады. Если и было превосходство советских хоккеистов в темпе, то до того незначительное, что глазом не улавливалось.

Как тут быть? Не является ли преимущество темпа таковым лишь в теории? Как будто аксиома: более скоростная и выносливая команда должна побеждать. Но на практике часто получается иначе.

Был в Ленинграде на рубеже 50-х годов форвард Василий Федоров. Это был мощный игрок, с отличным дриблингом, он мог без устали кататься по свободному участку площадки, подолгу держа шайбу. Мы, помню, сначала гонялись за ним отчаянно, но отобрать шайбу у Федорова было делом почти невозможным. И мы махнули на него рукой. Вот и катался он по площадке с шайбой большими кругами, а мы наблюдали за ним и ждали, когда же он устанет или отдаст шайбу партнеру – лишь тогда включались в игру. Кому-то на трибунах, возможно, казалось, что Федоров сильный, темповой игрок. Он в самом деле носился по полю, и если играл, то играл для себя, а не на пользу партнерам, команде. Высокий темп действий игрока в хоккее – это нечто совсем другое, более сложное.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

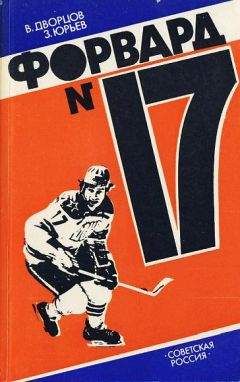

Похожие книги на "Хоккей. Родоначальники и новички"

Книги похожие на "Хоккей. Родоначальники и новички" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Тарасов - Хоккей. Родоначальники и новички"

Отзывы читателей о книге "Хоккей. Родоначальники и новички", комментарии и мнения людей о произведении.