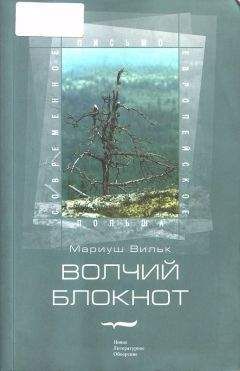

Мариуш Вильк - Волок

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Волок"

Описание и краткое содержание "Волок" читать бесплатно онлайн.

Объектом многолетнего внимания польского писателя Мариуша Вилька является русский Север. Вильк обживает пространство словом, и разрозненные, казалось бы, страницы его прозы — замечания «по горячим следам», исторические и культурологические экскурсы, рефлексии и комментарии, интервью, письма и эссе — свободно и в то же время внутренне связанно образуют единое течение познающего чувства и переживающей мысли.

Подобным образом, вероятно, рассуждали читатели британской газеты в гротескном фарсе «Mister Stupid», поставленном в лагерном театре. Его главный герой, лондонский корреспондент, прилетает в Белбалтлаг, чтобы найти здесь подтверждение слухам о бесчеловечном отношении к узникам. И попадает на съезд передовиков производства в Медгоре, где зэка потчуют бутербродами с икрой. Когда он сообщает об этом в свою газету, в Англии думают, что бедняга спятил. Ха-ха! Николай Анциферов, сидевший вместе с другими зэка в зрительном зале, вспоминал потом, что самым смешным было то, что на съездах передовиков производства и в самом деле подавали бутерброды с черной икрой. Ха-ха!

В воспоминаниях «Из дум о былом» Анциферов называет Медгору столицей русской интеллигенции 1930-х годов. Кто здесь только не сидел! Философ Мейер исследовал в лагере Гёте и писал трактат о Фаусте, Лосев преподавал теорию относительности Эйнштейна, а Лихачев занимался блатной феней. Здесь находилось проектное бюро, в котором трудились лучшие советские инженеры, и клуб друзей книги, где обсуждали издательские новинки (в частности, книгу Бахтина о Достоевском), здесь работали два драматических театра и симфонический оркестр (в котором играла первая скрипка Вены и дирижировала мама моей соловецкой знакомой), здесь располагалась редакция газеты «Перековка», имевшая 3730 «лагкоров», и была великолепно укомплектованная библиотека, здесь находились типография и кинотеатр, фотоателье, стадион и краеведческий музей, создателем которого был сам Николай Павлович.

В его книге слышатся ностальгические нотки: «Может быть, из всего здесь мной сообщаемого самое удивительное — это наши экскурсии по выходным дням. Их организовывал я. В течение нескольких месяцев, с тех пор как восстановили выходные дни, я брал под свою ответственность двадцать лагерников под особую расписку и уходил с ними за несколько километров от лагеря, в зависимости от целей экскурсии. По археологии руководил Горецкий. Мы разыскивали неолитические черепки с типичными узорами, рылись в стоянках. Так пополнялся музей. Это были счастливые часы. Мы забывали о неволе. Наслаждались суровой, но своеобразной природой Карелии. Читали краеведческую поэму «Карелия» декабриста Федора Глинки».

— От архива профессора Анциферова сегодня здесь осталось немного, — говорит Евгений Осипович, экскурсовод городского музея, — большую часть вывезли вместе с лагерем, одно пропало, другое украли.

Евгения Осиповича присоветовала мне милейшая Елена Юрьевна, заведующая архивом (аккредитация «Культуры» подействовала на нее, словно духи от Диора!). Специально для «корреспондента из Парижа» она вызвала по телефону автора единственной действующей выставки, посвященной истории Медвежьей Горы, и до его прихода успела чудовищно заморочить мне голову. Заодно я узнал, что здание-призрак строилось как гостиница для… иностранцев (!), которым собирались демонстрировать Белбалтлаг в качестве образцового советского лагеря.

Евгений Осипович Ш., на первый взгляд типичный спившийся интеллигент из российской провинции, оказался человеком, мыслящим глобально. Его выставка истории Медвежьегорска открывается — ни больше ни меньше — Большим Взрывом (который Евгений Осипович изобразил на ватмане тушью), ибо это начало всего. Рядом, в стеклянных витринах, — всевозможные граниты, базальты и диабазы, то есть остатки того же Взрыва. Дальше черепки эпохи неолита (ни палеолит, ни мезолит здесь следов не оставили) — свидетельство прибытия использовавших ее племен с берегов Оки и Волги. Затем бронзовые наконечники стрел и фото саамских петроглифов, фрагмент лодки, лук и пара карельских лаптей, обрывок летописи с древнейшим упоминанием карелов — 1143 год, и какие-то монастырские грамоты. Мое внимание привлек большой портрет Н. Я. Озерецковского, первого путешественника по Обонежью, и текст внизу — отрывок из его книги, где ученый описывает местоположение будущей Медгоры; «…на сем расстоянии впадают в озеро речки Кумса и Вичка, из коих на последней, в небольшом от устья ее расстоянии, находится оставленный железный завод купца Ольхина».

— Вы слыхали об Озерецковском? — на лице Евгения Осиповича отразилось удивление. Когда я сказал, что да, и давно уже ищу его «Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому» 1792 года, он заулыбался и отдал мне свой экземпляр — вместо путеводителя, на дальнейший путь.

Во втором зале — «три кита», на которых выросла Медгора: лесопилка Захарьевых, железная дорога и Белбалтлаг. Экспонатов немного: несколько пожелтевших купеческих фотографий, развешанных на генеалогическом древе наподобие яблок (рисунок Осиповича тушью), вырезки из старых газет о строительстве железной дороги до Мурманска и гравюра с изображением вокзала (где я ночью пил пиво), кайло, тачка и зубило в углу, картонный макет Канала, тут же несколько номеров газеты «Сталинская трасса» (прежней «Перековки»), программа симфонического оркестра и афиши театра НКВД в Медвежьей Горе, объявление о футбольном матче между местным «Динамо» и повенецким «Ударником», десяток с небольшим фотографий зэка и горсточка малозначительных мелочей.

Зато третий, последний зал — о-о-о! Будто продолжение вчерашней фантасмагории. Я перенесся лет на сорок назад, в школьный класс. Парты с чернильницами, доска и мел, на стенах какие-то схемы и карты, глобус с красным пятном СССР — огромным, на полшара, знакомый портрет Ильича-Ленина над дверью, по бокам Пушкин с Ломоносовым. Я ощутил на себе штанишки на лямках. Но удивительнее всего были две ниши в стене за доской, словно две крохотных комнатки; в одной — интерьер кухни шестидесятых годов, с буфетом, фаянсовой посудой и швейной машинкой на столе, другая — жилая: мебельная стенка из ДСП, тахта, коврик с лебедем, телевизор и баян. Оказывается, Осипович — учитель в местной школе; садитесь, пожалуйста, обращается он ко мне, повторим последний урок истории Медгоры. Мне вспомнилась начальная школа № 66, Вроцлав, улица Дембовского, та же парта, лишь немного тесноватая, тот же запах. Мог ли я тогда предполагать, что буду скитаться по северу России, по гигантским карельским озерам, что пройду на яхте Канал? Да и вообще — что есть на свете этот самый Канал? Всхлипнул баян… Нет, это уж слишком! Осипович сидел в нише — прикрыв глаза и подыгрывая себе на баяне, протяжно пел о дикой Карелии. Я потихоньку выскользнул.

На обратном пути заглянул по-соседски в Управление Канала. Над входом в здание советский герб, внутри пахнет кофе. Михаил Яковлевич Амигуд, начальник Канала, принял меня с распростертыми объятиями. Недавно слыхал мое интервью питерскому радио, и ему очень понравился парафраз де Кюстина, что я приехал в Россию противником рабского труда, но, прожив тут восемь лет, порастерял уверенность, что либеральный путь лучше. Секретарша принесла кофе, армянский коньяк и лимон. Амигуд вынул из сейфа графики, судя по которым, наиболее оживленное движение по Каналу отмечалось в 1965-м – 1985-м, затем наступил спад, а после 1996 года кривая снова пошла вверх.

— А перспективы на будущее?

— Канал находится в хорошем состоянии, и даже более того, хотя всякие демократы жаждут его закрыть. Недавно Чубайс примеривался, однако Ельцин сказал: «Не мы его открывали, не нам его закрывать».

На прощание Михаил Яковлевич подарил мне карту канала, только в расписке о ее получении попросил указать фамилию Дмитриева (капитан яхты), потому что это только для служебного пользования и иностранцам не положено.

После обеда выходим из Медгоры. Наша тропа рассекает Онего с севера на юг[29].

35. ШуньгаБерем курс на Палеостров, держась правого берега озера. Лучезарно-пепельная гладь Онего сливается вдали с небесами. Слева Кужостров, словно зависший в светлой бездне, справа Усов-Наволок в сизой дымке. Ни дуновения. Солнце шпарит.

Поджариваясь в кокпите, листаю «Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому» — первую книгу о Карелии! Ее автор, Николай Озерецковский, путешествовал там в 1785 году на маленькой сойме, примитивной парусной лодке, используемой ладожскими рыбаками. Тропа ученого вела из Санкт-Петербурга по Неве к Ладоге, там он свернул на север в направлении острова Коневец и пошел вдоль западного берега озера, посещая прибрежные поселения. Побывал на Валааме и в Сортавале, после чего повернул на юг и, держась восточного берега, добрался до устья Свири, попутно заехав в Олонец. По реке Свирь направился к Онежскому озеру, которое обошел по часовой стрелке (в отличие от нас, то есть наши тропы наложились друг на друга — будто в зеркальном отражении…), посетил Петрозаводск и Кондопожский залив, где оставил лодку и отправился вглубь суши, чтобы посмотреть водопад Кивач, горные заводы на Кончозере и Парциальные Воды. Затем вернулся к лодке и через Кижи и Заонежье добрался до Повенца, откуда пошел на юг — к Пигматке. Побывал также в Выгорецких скитах, в Шале и на Бесовом Носе, посетил Муромский монастырь, в устье реки Андомы укрылся от шторма, потом посуху добрался до Вытегры, оттуда двинулся обратно по реке Свирь к Ладоге и по Неве в Санкт-Петербург. По пути собирал информацию о Карельском крае, коллекционировал минералы и травы, заглядывал в архивы, трапезные и штольни, болтал с чиновниками и раскольниками, с охотниками и мужиками, с рыбаками и купцами, посещал города, села, погосты и скиты, исследовал быт народа, обычаи, обработку земли, записывал пословицы, названия инструментов и вообще местные названия. Словом — написал книгу, которую сегодняшние исследователи Карелии называют «энциклопедией края».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Волок"

Книги похожие на "Волок" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мариуш Вильк - Волок"

Отзывы читателей о книге "Волок", комментарии и мнения людей о произведении.