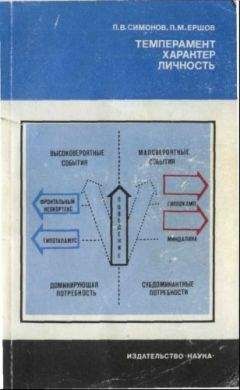

Павел Симонов - Темперамент. Характер. Личность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Темперамент. Характер. Личность"

Описание и краткое содержание "Темперамент. Характер. Личность" читать бесплатно онлайн.

Книга члена-корреспондента АН СССР, доктора медицинских наук П. В. Симонова и кандидата искусствоведения П. М. Ершова посвящена популярному изложению естественнонаучных основ индивидуальных особенностей человека в свете учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности и достижений современной психофизиологии. ряде глав использовано творческое наследие К. С. Станиславского, касающееся воссоздания характеров действующих лиц и принципов актерского перевоплощения в индивидуальность изображаемого персонажа.

Книга представляет интерес для самого широкого круга читателей — физиологов, психологов, педагогов, работников искусства, для каждого, кто в своей практической деятельности связан с вопросами воспитания, подбора, профессиональной ориентации людей.

Важно подчеркнуть, что изменчивость и отбор существуют не изолированно друг от друга, но будучи взаимообусловлены сложнейшей системой обратных связей. Мы уже ссылались на М. С. Гилярова, показавшего некоторые из этих связей в сфере биологической эволюции. Роль подобных связей резко возрастает и приобретает новое качество в сфере творческой деятельности человека. Здесь социально детерминированные человеческие потребности, с одной стороны, выполняют отбирающую функцию, поскольку ценность новой информации определяется через ее способность повышать вероятность удовлетворения этих потребностей. С другой стороны, именно актуализированная потребность и сопровождающие ее эмоции оказываются фактором, побуждающим и канализирующим деятельность интуиции (сверхсознания).

Впрочем, аналогичную ситуацию мы находим и в сфере эволюции, где, по данным академика Д. К. Беляева, эмоциональный стресс одновременно представляет собой и фактор отбора (например, по стрессоустойчивости), и фактор, усиливающий разнообразие подлежащего отбору генетического материала.

В самом начале раздела мы подчеркнули, что мысль о сходстве фундаментальных принципов, лежащих в основе биологической эволюции и эволюции культуры — творческой деятельности человеческого мозга, высказывали многие авторы. В чем мы видим наш собственный вклад в развитие этой идеи, имеющей непосредственное отношение к проблеме человеческой индивидуальности? Прежде всего, в утверждении о том, что механизмы сверхсознания обслуживают потребность, главенствующую в структуре мотивов данной личности. Творческая активность порождается недостаточностью для субъекта существующей нормы удовлетворения этой потребности. Интуиция непреложно работает на доминирующую потребность, и бессмысленно ждать озарений на базе второстепенного для субъекта мотива. Следовательно, формирование социально ценной творческой личности начинается с формирования достаточно сильной социально ценной потребности. Тренировка «творческого мышления», «творческого труда», развитие так называемой «креативности» сами по себе ничуть не лучше воспитания «эмоционально богатой» личности безотносительно к характеру ее потребностей.

Далее. Интуиция (сверхсознание) включается там, где мотивационная доминанта встречается с информационным дефицитом, с разрывом логической цепи мышления и действий. Вот почему игровая деятельность детей с их познавательными доминантами и чрезвычайно слабой «вооруженностью» сознания оказывается периодом интенсивной тренировки механизмов интуиции, где озарения, догадки и открытия следуют буквально друг за другом. Не зря говорят, что творческие личности — это люди, сохранившие в себе черты детства с его изумлением перед окружающим миром и свежестью взгляда, не отягощенного мыслительными стереотипами и готовыми решениями. По мере взросления происходит обогащение как сознания (вполне осознаваемого опыта), так и подсознания, т. е. совокупности вторично неосознаваемых, автоматизированных навыков и умений. На определенном этапе у сверхсознания (творческой интуиции) появляется возможность непосредственного использования опыта, хранящегося в подсознании. «Творческая личность, — утверждает американский психолог Л. С. Кьюби, — это такая, которая некоторым, еще случайным образом сохраняет способность использовать свои подсознательные функции более свободно, чем другие люди, которые, быть может, потенциально являются в равной мере одаренными»[88].

Далее. Широкий эволюционный подход к природе сверхсознания подтверждает справедливость неоднократно высказывавшихся предупреждений о бессмысленности попыток прямого волевого вмешательства в механизмы творчества. Отвергая продуктивность и саму возможность подобного вмешательства, К. С. Станиславский настаивал на существовании косвенных путей сознательного влияния на эти механизмы. Инструментом подобного влияния служит профессиональная психотехника артиста, призванная решать две задачи: готовить почву для деятельности подсознания и не мешать ему. «Предоставим же все подсознательное волшебнице природе, а сами обратимся к тому, что нам доступно, — к сознательным подходам к творчеству и к сознательным приемам психотехники. Они прежде всего учат нас, что, когда в работу вступает подсознание, надо уметь не мешать ему»[89]. Именно создание условий, оптимальных для неосознаваемой творческой деятельности, является объектом того научного анализа, который способен вооружить художественную практику искусства, причем «чем гениальнее артист ... тем нужнее ему технические приемы творчества, доступные сознанию, для воздействия на скрытые в нем тайники подсознания, где почиет вдохновение»[90].

«Как у актера возникает и формируется сценический образ, можно сказать только приблизительно, — утверждал Ф. И. Шаляпин. — Это будет, вероятно, какая-нибудь половина сложного процесса — то, что лежит по ту сторону забора. Скажу, однако, что сознательная часть работы актера имеет чрезвычайно большое, может быть, даже решающее значение — она возбуждает и питает интуицию, оплодотворяет ее... Какие там осенят актера вдохновения при дальнейшей разработке роли — это дело позднейшее. Этого он и знать не может, и думать об этом не должен, — придет это как-то помимо его сознания; никаким усердием, никакой волей он этого предопределить не может. Но вот от чего ему оттолкнуться в его творческом порыве, это он должен знать твердо. Именно знать. То есть сознательным усилием ума и воли он обязан выработать себе взгляд на то дело, за которое он берется»[91].

Говоря о неосознаваемых этапах художественного творчества, Станиславский использовал два термина: «подсознание» и «сверхсознание». По мысли Станиславского, «истинное искусство должно учить, как сознательно возбуждать в себе бессознательную творческую природу для сверхсознательного органического творчества»[92]. В трудах Станиславского нам не удалось найти прямого определения понятий под- и сверхсознания. Тем не менее мы убеждены, что введение категории сверхсознания — не случайная вольность изложения, но необходимость, продиктованная представлением о сверхзадаче.

Поскольку искусство есть разновидность деятельности познания, ключевым моментом этой деятельности оказывается открытие, где роль гипотезы играет феномен, названный К. С. Станиславским сверхзадачей. «Подобно тому, как из зерна вырастает растение, — писал Станиславский, — так точно из отдельной мысли и чувства писателя вырастает его произведение... Условимся ... называть эту основную, главную, всеобъемлющую цель, притягивающую к себе все без исключения задачи ... сверхзадачей произведения писателя»[93].

Сверхзадача характеризуется следующими чертами.

1. Будучи тесно связана с мировоззрением художника, с его гражданской позицией, сверхзадача нетождественна им, поскольку является эстетической категорией, специфическим феноменом художественной деятельности.

2. Определить сверхзадачу словами можно только приблизительно, потому что в целом она непереводима с языка образов на язык понятий. Отсюда проистекает множественность (практически неисчерпаемость) толкований сверхзадачи одного и того же произведения.

3. Процесс нахождения, открытия сверхзадачи протекает в сфере неосознаваемой психической деятельности, хотя путь к этому открытию, равно как и последующая оценка его эстетической, философской, общественной значимости, характеризуется активным участием сознания.

Хотя сверхзадача художественного произведения не поддается исчерпывающему логическому истолкованию, хотя восприятие сверхзадачи оказывается различным у разных людей (слушателей, читателей, зрителей), в этом восприятии безусловно присутствует нечто общее, сходное для всех, адресованное скорее сверхсознанию зрителя, чем его сознанию, понимаемому как рациональное мышление. Воспринимая произведения искусства, зритель, читатель, слушатель тренируют свое сверхсознание. В метафорическом строе произведения они обнаруживают вопросы, проблемы, загадки, требующие ответа. Но ответа, не известного ранее, а нового, еще незнакомого сознанию, не бытовавшего в данной общественной среде. Самостоятельно найдя такой ответ, люди познают неизвестное им до этого, открывают для себя истину, которая подлежит последующему размышлению, сопоставлению с наличным знанием и включению в сферу сознания.

Так искусство служит удовлетворению исходной человеческой потребности познания. Общественный спрос свидетельствует об успешности этого служения. Но познание, которое дает потребителю искусство, своеобразно, — оно подобно познанию практическому, тем знаниям, которые человек приобретает сам, своими собственными путями, о которых говорят: «своим умом дошел». Такие знания не всегда и не полностью переходят в сознание, но они отличаются большей прочностью, чем знания, усвоенные теоретически или путем подражания. Адресуясь к сверхсознанию человека, они формируют в читателе, зрителе, слушателе те свойства и качества, доступ к которым наиболее сложен и труден.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Темперамент. Характер. Личность"

Книги похожие на "Темперамент. Характер. Личность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Симонов - Темперамент. Характер. Личность"

Отзывы читателей о книге "Темперамент. Характер. Личность", комментарии и мнения людей о произведении.