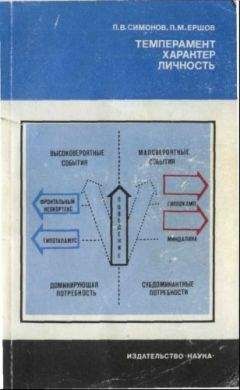

Павел Симонов - Темперамент. Характер. Личность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Темперамент. Характер. Личность"

Описание и краткое содержание "Темперамент. Характер. Личность" читать бесплатно онлайн.

Книга члена-корреспондента АН СССР, доктора медицинских наук П. В. Симонова и кандидата искусствоведения П. М. Ершова посвящена популярному изложению естественнонаучных основ индивидуальных особенностей человека в свете учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности и достижений современной психофизиологии. ряде глав использовано творческое наследие К. С. Станиславского, касающееся воссоздания характеров действующих лиц и принципов актерского перевоплощения в индивидуальность изображаемого персонажа.

Книга представляет интерес для самого широкого круга читателей — физиологов, психологов, педагогов, работников искусства, для каждого, кто в своей практической деятельности связан с вопросами воспитания, подбора, профессиональной ориентации людей.

Приведенное высказывание не следует понимать буквально. Творчество — это отнюдь не сплошные озарения и успехи. Достаточно вспомнить работу выдающихся ученых, предшествовавшую открытию, черновики великих писателей, эскизы художников и зодчих, чтобы понять, сколь невелик процент «полезных комбинаций» по сравнению с «тысячами тонн словесной руды», о которых говорил Маяковский. Мы процитировали А. Пуанкаре лишь для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что деятельность сверхсознания (интуиции, психического мутагенеза) — не калейдоскоп, не бросание орла и решки, но процесс неосознаваемого поиска, имеющий свои, пока что неведомые нам правила рекомбинирования ранее накопленного опыта.

Не менее существенна разница между догадками дилетанта и творческими гипотезами профессионала, хотя дилетант порой и может нащупать верный путь к решению проблемы. И снова здесь напрашивается аналогия с биологической эволюцией. Примитивные организмы элиминируются хищниками неизбирательно, поэтому их эволюция протекает очень медленно. Сложные организмы, способные к активному расселению и сопротивлению, к быстрому бегу, элиминируются избирательно в зависимости от эффективности их действий, благодаря чему они эволюционируют гораздо быстрее. Здесь возникают сложные обратные связи организма со средой, которые влияют на направление филогенеза и ускоряют его течение[83]. Надо ли говорить, что ход порождения гипотез, их отбор и выдвижение новых идей протекают у талантливого и вооруженного знаниями профессионала совершенно в иных временных интервалах, чем более или менее случайное угадывание даже одаренного дилетанта.

Прогресс. Новые формы живых существ появляются преимущественно в изолированных периферических популяциях, отделившихся от свободно скрещивающейся предковой популяции. Возникновение новых крупных биологических групп совпадает, как правило, с занятием этой группой ранее не освоенных адаптивных зон. Этот процесс чрезвычайно напоминает те благоприятные условия для порождения и развития новых идей, которые складываются в немногочисленных, как бы изолированных от господствующих научных представлений группах исследователей. Примером такой «дочерней популяции» может служить, скажем, «Копенгагенский кружок» физиков или школа Павлова при жизни своего основателя. Связь появления новых групп живых существ с занятием новой адаптивной зоны сопоставима с бурным развитием оригинальных научных идей на «свободных территориях», в том числе в зонах, граничащих с различными отраслями знаний (биофизика, молекулярная биология, кибернетика и т. д.).

Наиболее важным признаком прогресса в органической эволюции считается способность управлять средой, что ведет к уменьшению зависимости от ее изменений. Нарастающая специализация не может быть признана критерием прогресса, потому что она препятствует освоению новых сред и часто заканчивается тупиком. «Прогрессивная эволюция слагается из приспособлений к ряду последовательных сред, все более отдаляющихся от первоначальной среды, в которой обитали предки»[84]. Прогресс есть «постепенное завоевание сред». Это определение В. Гранта почти текстуально воспроизводит идеи В. И. Вернадского и А. А. Ухтомского. После возникновения того, что Вернадский назвал ноосферой, освоение окружающего пространства приобретает не только физический, но и интеллектуальный характер: так наука осваивает глубины Вселенной, физически недостижимые для человека.

Рассматривая эту тенденцию на уровне потребностей, инициирующих индивидуальное поведение, А. А. Ухтомский считал, что основной тенденцией в развитии мотивов является экспансия в смысле овладения средой во все расширяющихся пространственно-временных масштабах (хронотопе), а не редукция как стремление к «защите» от среды, уравновешенности с ней, разрядке внутреннего напряжения[85]. Таким образом, освоение окружающего мира в свете идей Вернадского—Ухтомского включает в себя: 1) физическое заселение путем роста и размножения (место в геосфере); 2) необходимость занимать определенную позицию среди других живых существ своего и чужих видов (место в биосфере, которое на уровне человека становится местом в социосфере); 3) интеллектуальное освоение мира путем присвоения уже имеющихся культурных ценностей и познания неизвестного предшествующим поколениям (место в ноосфере). Эта тенденция развития («потребности роста» — по терминологии западных авторов) может реализоваться только благодаря ее диалектическому единству со способностью к сохранению живых систем и результатов их деятельности, благодаря удовлетворению «потребностей нужды».

О самодетерминации поведения и творчества. Процесс самодвижения живой природы предстает как диалектически противоречивое единство тенденций самосохранения и саморазвития. Признавая наличие самодвижения, саморазвития и самосохранения, мы тем самым предполагаем и факт самодетерминации этого развития, поскольку в противном случае его «самость» теряет смысл. Однако большинство авторов считает самодетерминацию свойством, присущим только высшим и наиболее сложным живым существам. «Свободный выбор, — пишет Д. И. Дубровский, — ... это особый тип детерминации — самодетерминация, присущая определенному классу высокоорганизованных материальных систем»[86]. Современное естествознание знает два источника детерминации поведения живых существ. Это — либо врожденные формы поведения, детерминированные процессом филогенеза, либо индивидуально приобретенный опыт, детерминированный влиянием внешней (для человека — прежде всего социальной) среды, т. е. воспитанием в широком смысле. Откуда же берется, что из себя представляет загадочное «третье», дающее основание говорить о самодетерминации?

Оно исчезает, как только исследователь пытается сколько-нибудь детально обсудить вопрос об источниках самодетерминации. В качестве примера приведем рассуждение Р. Сперри — одного из первооткрывателей функциональной асимметрии головного мозга. «Принятие решений человеком не индетерминировано, но самодетерминировано. Каждый нормальный субъект стремится контролировать то, что он делает, и определяет свой выбор в соответствии со своими собственными желаниями... Самодетерминанты включают ресурсы памяти, накопленные во время предшествующей жизни, систему ценностей, врожденных и приобретенных, плюс все разнообразные психические факторы осознания, рационального мышления, интуиции и т. п.»[87]. Но ведь и память, и структура потребностей («желаний»), присущих данной личности, детерминированы, как признает сам Сперри, врожденными задатками и «предшествующей жизнью». При чем же здесь «самодетерминация»?

Считается, что поведение является тем более самодетерминированным (т. е. свободным), чем лучше и полнее познаны объективные законы действительности. Но ведь в случае познания объективных законов поведение начинает детерминироваться этой познанной необходимостью. Познанная необходимость определяет и выбор поступка, действия, принимаемого решения. Какая уж тут «самодетерминация» и «свобода выбора»!

Мы полагаем, что в основе самодетерминации лежит универсальное для всего живого, хотя и качественно различное по своим конкретным проявлениям, сочетание первичной вариабельности, изменчивости исходного материала (мутации, рекомбинации генов, модификация и рекомбинирование хранящихся в памяти следов) с вторичным действием отбора. На биологической стадии развития живой природы этот отбор предстает как естественный (а затем и искусственный) отбор, открытый Дарвином. На уровне творческой деятельности человека речь идет об отборе гипотез, предположений и других результатов рекомбинированного сверхсознанием опыта путем их сопоставления с реальной действительностью, с многообразными потребностями человеческих обществ.

Важно подчеркнуть, что изменчивость и отбор существуют не изолированно друг от друга, но будучи взаимообусловлены сложнейшей системой обратных связей. Мы уже ссылались на М. С. Гилярова, показавшего некоторые из этих связей в сфере биологической эволюции. Роль подобных связей резко возрастает и приобретает новое качество в сфере творческой деятельности человека. Здесь социально детерминированные человеческие потребности, с одной стороны, выполняют отбирающую функцию, поскольку ценность новой информации определяется через ее способность повышать вероятность удовлетворения этих потребностей. С другой стороны, именно актуализированная потребность и сопровождающие ее эмоции оказываются фактором, побуждающим и канализирующим деятельность интуиции (сверхсознания).

Впрочем, аналогичную ситуацию мы находим и в сфере эволюции, где, по данным академика Д. К. Беляева, эмоциональный стресс одновременно представляет собой и фактор отбора (например, по стрессоустойчивости), и фактор, усиливающий разнообразие подлежащего отбору генетического материала.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Темперамент. Характер. Личность"

Книги похожие на "Темперамент. Характер. Личность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Симонов - Темперамент. Характер. Личность"

Отзывы читателей о книге "Темперамент. Характер. Личность", комментарии и мнения людей о произведении.