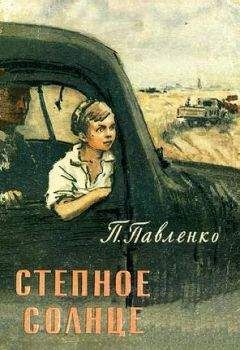

Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 6

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Собрание сочинений. Том 6"

Описание и краткое содержание "Собрание сочинений. Том 6" читать бесплатно онлайн.

В шестой том вошли наиболее значительные литературно-критические и публицистические статьи П. А. Павленко (1928–1951), воспоминания, заметки «Из записных книжек» (1931–1950), ряд неопубликованных рассказов и статей (1938–1951) и некоторые его письма.

Собранные воедино статьи и воспоминания, заметки из записных книжек и избранные письма дают представление о многосторонней деятельности Павленко — публициста и литературного критика — и вводят в его творческую лабораторию.

В это время его машина готова двигаться. Он лезет в кузов через борт, кричит:

На каждый километр колесной дороги у нас десять тысяч кубометров скальных работ. С километра мы, значит, вывозим сто — полтораста вагонов взорванной массы. Э, видите! Так соревноваться нельзя.

И тут я узнаю, что Дагестан соревнуется с Чувашией, взявшей первое место в РСФСР по дорогам.

— Но там леса — тоже не редкость.

— Лес не камень, чудак вы. Дайте нам лес…

И он уносится от меня в облаках дыма и пыли.

Трогаемся и мы.

Да, горы не лес. Горы в том виде, как они даны нам природой, хороши только издали. Не добровольно вскарабкались туда аулы, на эти дьявольские высоты, не из любви к альпинизму. Их загнала туда борьба. И вот они стоят на краю пропастей, как самоубийцы. Сделай шаг к ним, попробуй охватить их, и, кажется, они ринутся вниз головой.

Когда вы смотрите на дно ущелья — не думайте, что именно здесь пролетал к своей Тамаре влюбленный демон. Нет, с этого обрыва сбрасывали белых, с того бросались вниз красные.

Когда вы видите великолепный аул, фокусником висящий на скале, не говорите, что эта архитектура оригинальна.

Если бы нужно было, аул бросился б в пропасть со всем живым и мертвым своим добром. Скажите — хорошо, что во-время повернулось колесо истории.

И когда вы увидите крохотные поля горцев величиной с бурку, не говорите, что горцы удивительные хозяева.

Скажите — хорошо, что их поля не величиной с папаху, потому что этот народ снимал бы урожай и с папах.

Когда увидите горы Дагестана — воздайте мужеству человека.

Увидите тропы горные — воздайте не искусству стройки, воздайте мужеству человека.

Увидите их поля и сады — воздайте воле, упрямству и мужеству человека.

Но когда вы увидите построенное в годы революции, скажите, что мужеству пролетария нет и не будет границ, и не ищите живописных мест, сходите в первый аул и знайте, что он — ваш.

Удобства и преимущества горной жизни своеобразны. Они состоят, главным образом, из недостатков — на взгляд равнинного человека. Чем хуже дороги к аулу, чем труднее пробраться к нему, тем счастливее и сильнее был этот аул. Такое орлиное гнездо напоминает дом с засекреченным входом. Жить в таком ауле — это все равно, что жить на седьмом этаже и пробираться домой по водосточной трубе, держа в зубах кулек муки или пару сапог. Теперь нет нужды в высоте, в скалах, и то, что лет тридцать тому назад считалось хорошим, нынче выглядит дурно. Дагестан больше не хочет отгораживаться от жизни.

Все в горах. И север, и юг, и восток, и запад — всюду горы. Вот они сидят широкими рядами, как путники, сбросившие цветные рубахи к ногам, и греют на солнце темные немытые спины в рубцах и ссадинах.

Мой спутник рассказывает о дорогах, о людях, о себе.

— Вот здесь мы били белогвардейцев, — говорит он, показывая на камни за дорогой. — Вот тут ранили моего зятя, вот здесь. Вон там стоял Шамиль в сорок восьмом году. Там — Воронцов. Эти сады выросли на пожарище. Там стояла тридцать вторая дивизия Красной Армии. Вон там мы отсиживались. Видите наши могилы? Бугорок. Это наши. Это партизаны.

Он объясняет пейзаж, быт и предания аулов, сообщает о новых строительствах и знает, куда везут на арбах камень и кирпич.

Так, фраза за фразой, сюжет за сюжетом, вперемежку, создаются маленькие рассказы о людях нового, советского Дагестана.

И когда я добираюсь до Сулеймана Стальского, мне кажется, я уже хорошо его знаю.

Он живет в небольшом ауле за Касумкентом. Его стихи знает весь Дагестан. Аварцы, даргинцы и поэты других дагестанских народов, языком которых он не владеет, приезжают к нему советоваться о делах поэзии и слушать его стихи. Он поет негромким, чуть вздрагивающим старческим голосом, пристально глядя в глаза слушателю и скупо жестикулируя рукой. Движения его руки медленны и очень достойны, продуманны. Правой рукой оттеняя чтение, в левой он часто держит мундштук с папиросой-самокруткой, к которому не прикасается губами, пока не окончит пения.

Он не поет, он получитает, полупоет, он размышляет нараспев. Мы (Н. С. Тихонов, В. А. Луговской и я) приходим к нему вечером июльского дня. Вот невысокий, хоть и в два этажа, дом из глины с саманом, щуплый старичок в древнем домашнем бешмете ведет за рога буйволенка из сада в плетеный загон. Буйволенок норовит вырваться, но старик крепко держит его за рога и хлопотливо семенит босыми ногами.

Гостей он не ждал и смущен. По деревянной лесенке гости поднимаются во второй этаж, в кунакскую. Серые глинобитные стены, серый пол, прикрытый старенькими паласами, на полках вдоль стен сияние медных кастрюль и блюд, лучшего украшения восточного жилища.

Но комнаты малы, в них будет нам всем тесновато, тем более что уже началась суета — готовят чай.

Мы спускаемся на лужайку перед домом на стыке между несколькими садами, садимся на теплую траву кружком вокруг хозяина, и сын его приносит с собой тетрадь стихов отца — новшество, недавно заведенное сыном в дому.

Сулейман владеет — как помнится — тремя языками: лезгинским, тюркским и, кажется, персидским, этим международным языком Востока, языком старой поэзии. Следовательно, его нельзя назвать неграмотным человеком, хотя он действительно не пишет и не читает ни на одном языке. Его поэтические знания, повидимому, колоссальны и усвоены крепко, потому что не хранятся в справочниках и архивах, а погружены в память, тренируемую лет с десяти.

Он невысок, сух, общителен. Лицо с короткой черно-седой бородкой и усами, закрученными на концах чуть-чуть вверх, — очень городское, очень культурное, тонкое (почти персидское по мелкому рисунку линий, по выражению изящества).

Сочинять стихи и петь он начал в раннем детстве. Какой-то бродячий певец поразил его воображение могуществом песни, и Сулейман начал слагать свои стихи раньше, чем произнес их вслух. Он был уже взрослым человеком, когда вызвал на соревнование пришедших в аул певцов, победил их в песнях и, отобрав хамус, запретил посещать Ашага-Сталь. С той поры вот уже лет тридцать пять ни один ашуг не заходил в селение, где живет Сулейман, потому что никто не рассчитывает победить этого тщедушного на вид, но могучего душой старика.

Став поэтом, Сулейман не прекращал заниматься хозяйством, да и теперь занимается им, как и в молодости, слагая песни во время работы. Он знает, что его песни поются всюду, где люди понимают лезгинский язык, но он удивлен, узнав, что переведен и напечатан по-русски в нескольких журналах. Он не видел этих журналов, не получал гонораров; переводчики, хвастаясь открытием нового поэта, не удосужились ни послать ему переводов, ни денег за стихи.

Это было летом 1933 года.

— Кто же мои гости? — учтиво спрашивает поэт, и товарищ, мужественно пытающийся говорить сразу на двух языках — кумыкском и тюркском, объясняет, что в числе приехавших два русских стихотворца.

— Вы пишете или поете? — спрашивает он гостей.

— Мы пишем, — отвечают они ему.

— Я думаю, что написать все можно, но тогда не горит, не рвется сердце. Я, когда хочу сложить песню, все бросаю. Если работаю на поле — оставлю дело, берусь за песню. Тут сразу кричу соседям: идите слушайте, вышла песня!

Он тихим голосом просит, чтобы гости прочитали свои стихи.

Первым читает Луговской стихотворение «Учитель».

Медленно скручивая папиросу длинными, сухими пальцами и слегка прищурив глаза, Сулейман слушает, едва заметно шевеля губами в такт мелодии.

Затем ему переводят.

— Очень хорошая песня, — говорит он просто, задумывается на секунду, как бы повторяя ритм и тему прослушанного, и повторяет, подняв брови: — Хороша, очень хороша.

Вторым читает Николай Тихонов. Сулейман очень внимательно, как-то вбок слушает чтение, пристально глядит вдаль и, получив перевод, говорит:

— И эта песня очень хорошая. Легко идет, сильно.

Он вспоминает, как когда-то давно в песне поведал он о голоде своей страны и уездный начальник запретил ему слагать песни. Но в том-то и счастье поэта, что песня не требует ни бумаги, ни печатных машин, — она идет от сердца к сердцу, ее передать можно шопотом — и песня бежит по секрету от одного к другому и вдруг становится общей. Лезгин сам иной раз не знал, услышал ли он ее от соседа, или придумал в час голодного сна…

Над вечереющею поляной стоят последние лучи солнца. Листва дрожит на свету. Мы сидим на корточках посредине поляны, за нашими спинами толпятся ашагастальцы.

Мы говорим о песнях, об искусстве, о Дагестане. Сулейман рассказывает или читает стихи вместо ответа, потому что все большое, что пережито страной, воспето им. Когда он на секунду задерживает строку — толпа подсказывает ее поэту.

— Вот мои книги, — говорит, показывая на них, Сулейман. — У них в голове записаны все песни, что я сложил. Я даже и ошибаться не могу, они все знают.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Собрание сочинений. Том 6"

Книги похожие на "Собрание сочинений. Том 6" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 6"

Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений. Том 6", комментарии и мнения людей о произведении.