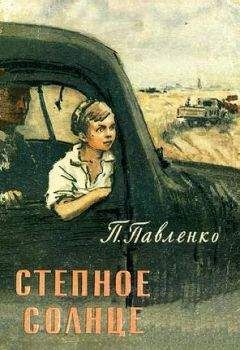

Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 6

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Собрание сочинений. Том 6"

Описание и краткое содержание "Собрание сочинений. Том 6" читать бесплатно онлайн.

В шестой том вошли наиболее значительные литературно-критические и публицистические статьи П. А. Павленко (1928–1951), воспоминания, заметки «Из записных книжек» (1931–1950), ряд неопубликованных рассказов и статей (1938–1951) и некоторые его письма.

Собранные воедино статьи и воспоминания, заметки из записных книжек и избранные письма дают представление о многосторонней деятельности Павленко — публициста и литературного критика — и вводят в его творческую лабораторию.

Война сделалась в Дагестане профессией.

Да что же прикажете делать людям, которые начинали стрелять на десятом году жизни, у которых птичий слух, которые привыкли не слезать с коня по суткам и способны проходить по горным тропам до сорока километров в день, где лошадь делает двадцать, а неопытный человек не пройдет и вовсе!

Что же было делать людям, загнанным на вершины гор, где земля нанесена узкой полоской вдоль склонов, — ее укрепляют террасками, полосками, каждая величиной с кровать, и эти полоски надо засевать, привязав себя к канату, потому что под терраской километр воздуха и где-то в конце километра — дно ущелья.

Был дагестанец воином и оружейником, лудил котлы, шил чувяки, работал по золоту и серебру, дрался за свои горы и успевал кое-что сеять на своих земляных полочках и ухитрился — воюя и голодая — даже развести могучие сады в пазухах гор.

Вот они, эти сады. Старые деревья на высоких террасах — тут, там, везде, то кучками, то в одиночку, как заблудившиеся в горах путники, везде, где есть полоска земли, способной пропитать их.

Горные тропы сооружались руками и были скупы, как лепка на карнизе здания.

Вися на канате, строитель долбил отвесную стену ущелья. Когда его нога умещалась на выдолбленной полке — путь был готов.

Ходить и ездить по горным дорогам — искусство, которому здесь учились столетиями. Навсегда оно отучило горцев от боязни пространства, и вот — смотрите — ребята сидят на скалах, свесив ноги в воздух, с беспечностью птиц, а старухи, согнувшись вдвое, волокут вороха сена по витиеватым каменным лестничкам.

Горцы «не любили» колесных дорог. Это объясняется просто. В языке Цунтинского и Тляротинского районов и по сей день не было слов колесо и арба, ими нечего было объяснить, нечего назвать, так как не существовало арб и, следовательно, не было нужды в колесных дорогах. Жизнь приходила в горы на вьюках.

Впрочем, от больших дорог действительно было мало толку.

То они сползали в прибежавшие неизвестно откуда горные речки, по сухому руслу которых еще вчера располагались на отдых аробщики, то благодушествовали под осыпями и обвалами.

Большие дороги стоили дорого, а давали мало, но тем не менее год за годом становилось ясно, что историческая роль бездорожья закончена вместе с царизмом.

Кило соли из-за дороговизны вьючного транспорта стоило в горных аулах два рубля. Провоз трехрублевого бревна — пятьдесят рублей. Когда же бревна стали нужнее хлеба — дорога сделалась нужнее бревна и железа, дороже цемента.

В горы должны были подняться больницы, школы, электростанции. Это произошло в советские годы, когда роль больших дорог стала иной, чем прежде, когда все переменилось в горах и началась жизнь, которой не могло быть прежде. Теперь аулам нечего пятиться на вершины гор. Им есть смысл спускаться в долины. Советская власть изменила отношение горцев к географии. Люди полюбили дороги к своим аулам. Они строят их с невиданным энтузиазмом. Так жители бесплодных пустынь ведут к себе воду.

За Левашами быстро темнеет. И тотчас, будто вместе с мошкарой они только и ждали этой спасительной темноты, вылезают тысячи тонких звуков. Никуда не улетая, они роятся вокруг дороги. Звезды или огни аулов копошатся невысоко в черном небе. Огни машины тупо упираются в темноту, выделяя из нее короткий дымчатый треугольник. О том, что дорога идет вверх или спускается вниз, можно судить лишь по теплоте и влажности воздуха да по запаху остывшего камня на невысоких подъемах и душным запахам садов в ущельях.

Иногда облако едкой пыли обрушивается на машину, и в огненном треугольнике мелькают колеса арб, бычьи ноги и край черной бурки.

В воздухе чувствуется, что мы спускаемся глубоко вниз. Где-то под самыми колесами шумят ручьи, за дорогой машут дымом костры, пахнет скотом, жилищами. Машина, визжа, срезает углы дороги с ничем не оправданной беспечностью.

— Да вы, товарищ шофер, не держите так близко к краю.

— А куда же мне держаться? Заставили — смотрите — дорогу, раскорячились, как на выставке…

— Кто? — И, вглядываясь в темноту вокруг нас, вижу, как жмутся к скале быки, одна, две, десять, двадцать запряжек.

Груженые арбы вытянулись одна за другой. Арбы с фруктами. На многие версты пахнет абрикосами.

Люди не спеша разводят костры. От их шатких огней постепенно светлеет, и сразу делается медленной дорога. Быки и арбы. Быки и арбы. Мы въезжаем в предместье большого центра. Так перед вокзалом Москвы нудно тянутся запасные пути с отдыхающими паровозами и маршрутами. Вот к телеграфному столбу прикреплена — на уровне человеческого роста — старая «летучая мышь».

Под тонким зонтиком ее света сапожник, окруженный аробщиками, мирно тачает обувь. Вот другой, у следующего столба. Он что-то рассказывает, работая. Борода его блестит на свету. Эта быстро промелькнувшая картина ночного труда на дороге так удивительна, что хочется остановить машину, слезть и пешком вернуться назад, сесть в очередь и до зари слушать, о чем будут рассказывать аробщики, и смотреть, как старый сапожник, вышедший навстречу обозам с урожаем, чинит прорванные в пути чувяки.

Вдруг быстрая тень впереди, визг тормоза. Так начинаются катастрофы. Рука ищет дверцы. Очертания высоких ворот, стена, крутой поворот, крен кузова, и мы влезаем, под дождем пыли, как в ножны, в узкую улицу большого аула.

Темные старухи, сидя на корточках перед темными мисками, наощупь торгуют яблоками и яйцами. Они машут руками и наперебой зазывают к товару.

Ночь будто сажей вымазали. Голова кружится от мрака, иссеченного тусклыми пятнами огней.

— Это Хаджал-Махи, — говорит шофер, — здесь и заночуем.

Еще теплы стены консервного завода. Приторный запах вареных абрикосов стоит в ночи.

Поют немазаные арбы.

Но вот, рыча, выносится из ущелья машина, за ней другая.

— Лакский автобус. Из Кази-Кумуха, — сквозь сон, не глядя, определяет шофер. — Буйнакская, — по слуху говорит он о второй.

Я еще не знаю, что это значит, но ночь мешает спросить. Она, как в детстве, вся в видениях. Обозы арб. Проходят, мурлыча басом, путники. Женщины весело тараторят, куда-то спеша и путаясь в длинных, широких, со многими сборками, юбках. Осторожной поступью проходит груженый, дремлющий на ходу, осел.

Я сплю. Но звезды светят сквозь опущенные веки, и жизнь все время легонько щекочет уши.

Я сплю, присутствуя в ночи. А ночь работает. Посылает куда-то людей, арбы, конных, автомобили. Уже светает, когда сквозь сон говорит шофер:

— Лакская. Обратным рейсом.

И мимо нас, купаясь в тяжелой пыли, грохоча кузовом, валит автобус.

Он неестественно круто останавливается у ручья. Пассажиры нехотя вылезают промяться. Вдруг в двух шагах грохот, треск, тормоза — и новая встречная, с гор, влажная от рассвета машина останавливается напротив. Худощавый латаный фордик подходит откуда-то сбоку и вежливо задерживается в хвосте.

— Слишком много шоферов, чтобы спать, — говорит наш водитель и идет обменяться новостями.

Воду брать будут долго. Может быть, переменят покрышку, дольют бензину или покопаются в моторе, пока не разойдется эта проклятая утренняя сонливость и не станет тепло.

А к хвосту этой случайной автомобильной сходки уже приближаются груженные кирпичом и цементом арбы, ослики с корзинами абрикосов и пешеходы с хурджинами через плечо.

— Какое большое движение, — говорю я, потому что Дагестан казался мне тихим.

— Это большое движение? — пренебрежительно говорит пассажир лакского автобуса. Вы, значит, не видали, что такое большое движение. Это большое движение? — еще раз переспрашивает он, чтобы проверить меня. — Если бы каждый горец имел лошадь или пару быков и если бы все горцы сразу выехали на всех быках и лошадях, то и тогда было бы маленькое движение, — отвечает он и берется длинно объяснять мне, чего не хватает Дагестану.

— Дороги уже есть, а ездить нам не на чем, — говорит он. — Дороги мы строим, как хотим. Без проектов. Без ничего. Просто берем направление и строим. Сколько хотим, куда хотим.

— Но это неверно.

— Может, это неверно, а иначе нам надоело. У всех дороги — а у нас нет. Одна лошадь тащит в горы два бревна, а чаще одно. Поняли? На триста километров — одна лошадь, одно бревно. Ишак уже не может тащить бревно, он тащит одну доску. Так это всем надоело, что мы решили строить дороги. Я из Чароды. Вот самые точные сведения. Аул Уцлды строит километр в Утлух, четыре километра гонят из Тляроты в Танух, из Чароды в Гитиб — восемь, два из Ириба в Мукутль…

В это время его машина готова двигаться. Он лезет в кузов через борт, кричит:

На каждый километр колесной дороги у нас десять тысяч кубометров скальных работ. С километра мы, значит, вывозим сто — полтораста вагонов взорванной массы. Э, видите! Так соревноваться нельзя.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Собрание сочинений. Том 6"

Книги похожие на "Собрание сочинений. Том 6" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 6"

Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений. Том 6", комментарии и мнения людей о произведении.