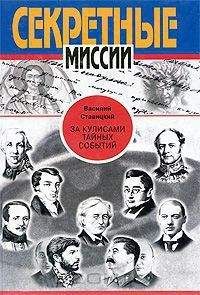

Василий Ставицкий - За кулисами тайных событий (сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "За кулисами тайных событий (сборник)"

Описание и краткое содержание "За кулисами тайных событий (сборник)" читать бесплатно онлайн.

Время снимает гриф секретности с документов еще сравнительно недавно сурово проштампелеванных канцелярской печатью «Совершенно секретно». И открывая эту завесу над прошлым, мы как бы заходим с вами за кулисы тайных событий… Автор книги - Василий Ставицкий, профессиональный контрразведчик, писатель и журналист, собрал уникальные материалы о неизвестных страницах жизни Николая Гумилева, Иосифа Сталина, Юрия Андропова и многих других. В книге также представлены почти фантастические, детективные истории из мира шпионов, разведчиков и космических пришельцев.

Ему прочили славу исследователя Арктики: труды Колчака в двух заполярных экспедициях были отмечены большой золотой Константиновской медалью — высокой и редкой наградой тогдашней российской Академии наук. Быть удостоенными ею мечтали виднейшие ученые Европы.

Сын своего времени и своего класса, воспитанный в традициях тогдашнего русского офицерства и воспринявший их как генеральную линию личного и общественного поведения. Патриот, считавший защиту отечества, а если потребуется, то и смерть за него, естественной обязанностью всякого порядочного человека. Чуравшийся политики и все-таки втянутый в нее силой сложившихся обстоятельств, адмирал принял такой поворот судьбы как крест, отказаться от которого не мог по законам долга и совести — и стал жертвой политиканства.

Адмирал («младенец в политики», по выражению одного из самых близких к нему людей) не понял, что он и «политики» воспринимают Россию по-разному. Считая служение России, а не очередному «двору», делом жизни, адмирал не сразу разглядел, что для амбициозных «трибунов» Россия — всего лишь карта в политических играх.

На пути к прозрению Колчак испытал несколько сильнейших потрясений.

Первое — еще в Севастополе, когда оказался бессилен что-либо сделать с разлагавшими флот агитаторами, хлынувшими на корабли с мандатами Временного правительства, которому и он было поверил (и даже присягнул; и останки лейтенанта Шмидта перезахоронил с почестями), и с мандатами от большевиков, против которых у «временных» не было никакого оружия, кроме истерик Керенского.

Второе — в Нижнеудинске, где его бросил распропагандированный личный конвой. Вину за это адмирал взял на себя: «не сумел разглядеть».

Третье — когда белочехи (пусть и чужие, но офицеры!) сдали его, как последнего дезертира.

Последнее — ночью с 6 на 7 февраля 1920 года, когда на его глазах премьер его правительства готов был в ноги конвоирам упасть, отрекаясь от идей, за которые еще недавно так рьяно сражался — лишь бы остаться в живых.

Прозрение пришло поздно.

О последних минутах Колчака существует несколько версий.

Все, даже исключающие друг друга, сходятся в одном. Адмирал встретил смерть, как и подобает порядочному человеку и настоящему офицеру: «ничто не дается даром, за все надо платить — и не уклоняться от уплаты» было его всегдашним убеждением. Адмирал отказался повернуться к расстрельной команде спиной и только выкурил папиросу.

…ОНА БЫЛА В ВАГОНЕ ЕГО ПОЕЗДАдо последней минуты и не пожелала оставить адмирала, когда его пришли арестовывать. Хотя он настоятельно просил ее сделать это, оберегая от смертельного риска. Знал: для «стенки» достаточно, чтобы их просто увидели вместе.

Комендант иркутской тюрьмы и все, кто присутствовал «при оформлении факта самоарестования», даже опешили. В то время, как буржуи из всех сил будет от пролетарского гнева, эта барынька сама лезет под пулю!

Добровольная явка врага, да еще женщины, не укладывалась в однолинейном сознании, в котором отныне «именем революции» позволено было остаться единственному чувству — классовой ненависти. Все прочее — барские штучки!

Размягченные неслыханной удачей (бескровной на последнем этапе поимкой самого колчака) тюремные начальники великодушно втолковывали ей: уходи, пока не озлились! Любопытствовали: почему, зная, что ее ждет, она, тем не менее, рвется в тюрьму?

Она сказала:

Я люблю его.

Ее не поняли. Не только тогда. Тридцать с лишним лет спустя в обращении своем из очередной ссылки к всесильному тогда Маленкову, тоже никак не разумевшему ее трагедии, она повторила:«Я любила его и была с ним близка, и не могла оставить его в последние дни его жизни». За это и расплачивалась — более полувека. До самой смерти в середине семидесятых. «Что ж, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата». «Я любила его»…Вслушаемся, вчитаемся еще и еще раз в эти слова, звучащие как обет и молитва. Вникнем в их сокровенный смысл. Представим себе время, когда они были произнесены впервые. Много ли во всей мировой истории найдем мы таких женщин, как эта? ОНА — ИЗ САМЫХ НАСТОЯЩИХ «КИСЕЙНЫХ».Но за плечами — восемь лет лагерей, пять лет тюрьмы, шесть — ссылки. И до самой смерти неотвязно преследовавшее (в разные периоды менялись только формулировки) поражение в правах, не позволявшее ей подниматься выше определенной для нее общественной ступеньки. Ни слова жалобы. Ни стона. Только в 1954 году в уже упоминавшемся обращении к Маленкову вырывается: «Мне 61 год». Но здесь же: «Я прошу Вас покончить со всем этим и дать мне возможность дышать и жить то недолгое время, что мне осталось». …Всмотритесь в это поражающее чистотой, одухотворенностью и неизъяснимым изяществом черт юное лицо. Оно — само олицетворение молодости с ее чистотой помыслов и возвышенностью идеалов. В нем — радостное удивление перед миром и готовность благодарно принять все, что несет с собой каждый день жизни. Всмотритесь в это лицо пристальнее. И сквозь нежную прелесть девичества для вас непременно проступят свободный и независимый ум, сильная воля и твердый характер. Личность, осознающая себя, свое место и предназначение — вот, что было главным в ней. Аня Сафонова. Терская казачка из тех неповторимых в своей природной естественности натур, какие в свое время пленили мучившегося в поисках идеала молодого Толстого, написавшего как бы в благодарность жизни за встречи с такими людьми одну из самых поэтичных книг — повесть «Казаки». Она родилась в 1893 году в Кисловодске, ставшим к тому времени центром — в том числе и культурным — Кавказских Минеральных вод. Дед ее по отцу, Илья Иванович Сафонов, казак одной из терских линейных станиц, вступив в военную службу рядовым, закончил карьеру генерал-лейтенантом Терского казачьего войска. Все, чего достиг в жизни Илья Иванович Сафонов добыл собственным упорным трудом, неутомимым, как писали в старину, желанием совершенствоваться. Правду Генерал почитал высшей добродетелью, труд — единственным достойным человека уделом. Оставил на память о себе Кисловодску построенное при его живейшем участии и во многом на его собственные деньги здание железнодорожного вокзала и курзал при нем. Курзал был так совершенен по своим специфическим акустическим свойствам, что в нем с охотой выступали все оказывавшиеся «на водах» тогдашние российские театральные и музыкальные знаменитости. На похороны И. И. Сафонова приезжал А. П. Чехов. Бабушка Ани со стороны отца, Анна Илларионовна (думаем, в честь нее нашей героине и дали имя Анна), была до конца своих дней полуграмотной, с трудом владела письмом. Но была она человеком такой тонкой, богатой и щедрой души, что, вспоминая о ней впоследствии, Анна Васильевна говорила: неизвестно, кто дал для моего душевного роста больше: полуграмотная бабушка-казачка или мать, европейски образованная женщина. В отца, Илью Ивановича Сафонова, пошел нравом и одаренностью и отец Ани Василий Ильич. Станичник по рождению и петербуржец по воспитанию, выпускник Александровского лицея, многообещающий правовед в «законники», однако, не вышел: верх в нем взяла другая страсть: музыка. Самородный его талант пианиста требовал лишь огранки — сдав всего за год экзамены по полному консерваторскому курсу, Василий Ильич вошел в русскую музыкальную культуру как пианист-исполнитель и дирижер. Многолетний художественный руководитель и главный дирижер концертов Императорского Русского Музыкального Общества, профессор, а затем и многолетний директор Московской консерватории (Именно ему консерватория обязана новым зданием, и одному Богу известно, чего стоило Василию Ильичу «выбить» из царя и именитых купцов субсидии на строительство), Сафонов был известен в Старом и Новом Свете как высокоталантливый пианист-интерпретатор и тонкий дирижер. Но еще в большей степени — и это, пожалуй, главное — он прославился как педагог-воспитатель музыкальных талантов. Василий Ильич создал русскую (ее вполне по праву называли «сафоновской») пианистическую школу. Его учениками были А. Н. Скрябин и А. Ф. Гедике, сестры Гнесины и Е. А. Бекман-Щербина, Н. К. Метнер и Р. Я. Бесси-Левина. Учеником Сафонова считал себя А. Б. Гольденвейзер. Золотыми буквами вписаны все эти имена в историю русской культуры!Человек горячий, что называется, «нравный», В. И. Сафонов ушел из консерватории, считается, из-за творческого конфликта с С. И. Танеевым: на самом же деле потому, что обозначил занятия своих студентов модной в начале века политикой как измену искусству и лично ему. Оставив директорство, уехал в Штаты, где несколько лет давал пользовавшиеся неизменным успехом концерты. Одно время директорствовал в Национальной консерватории в Нью-Йорке. Вернувшись в охваченную смутой и распадом Россию, лишенный возможности заниматься музыкой, В. И. Сафонов сильно тосковал. Умер великий педагог и музыкант в Кисловодске в 1918 году скоропостижно от приступа грудной жабы. Могил семьи Сафоновых не сохранилось — в тридцатые годы их сравняли с землей, когда на месте взорванного собора размечали собственную, кисловодскую, «красную площадь» и сквер «для отдыха трудящихся». Так бы, глядишь, и забыли этого незаурядного человека, не случись в 1958 году Первого международного конкурса музыкантов-исполнителей имени П. И. Чайковского. Лауреатом конкурса среди пианистов стал, как известно, американец Ван Клиберн. Отвечая на вопрос одного из многочисленных корреспондентов, откуда у него, иностранца, такое глубокое и тонкое понимание русской музыки, Клиберн сказал: этим я всецело обязан моему педагогу Р. Я. Бесси-Левиной (читатель, надеемся, помнит: ученица Василия Ильича). Имя самого Сафонова тоже было хорошо известно американцу. Только после этого Россия, спохватившись, вернула имя Сафонова на его законное место в истории отечественной музыкальной культуры и скороговоркой отметила его юбилей — в 1959 году, семью годами позже, чем следовало бы…И по материнской линии судьба одарила Аню незаурядной родней. Тоже не из Рюриковичей были, но такие же самородные русские таланты. Дед Иван Алексеевич Вышнеградский, сын провинциального вышневолоцкого архиерея и сам семинарист, начинал сельским учителем. Вырос в крупного научного и государственного деятеля. Ученый-машиновед, основоположник теории автоматического регулирования, однокашник и друг Д. И. Менделеева, известный предприниматель, много сил положивший на строительство и развитие российских железных дорог, и, наконец, министр финансов Российской империи. Именно он сумел ликвидировать в 1891 году дефицит государственного платежного баланса. Именно он, гражданин и патриот, задавшись целью оградить российский рынок от засилья иностранной промышленной продукции, осуществил переход к последовательно покровительственному отношению государства к отечественной промышленности и к тем, кто ее поднимал — добившись при этом значительного повышения таможенных доходов (нынешним радетелям за страну, зацикленным на гарвардском опыте, не стоит ли внимательно изучить работы Вышнеградского?). Именно он подготовил проведенную уже его преемниками денежную реформу с девальвацией рубля и введением золотого обращения. Именно он вывел на российскую государственную орбиту С. Ю. Витте. Дочь его, мать Ани Сафоновой, Варвара Ивановна с золотой медалью окончила петербургскую консерваторию. Обладала уникальным, по свидетельствам современников, меццо-сопрано — в наши дни таким голосом владеет, пожалуй, только Е. В. Образцова. Как концертирующая певица начинала вместе с мужем; исполнительская слава ее быстро и заслуженно росла. И вдруг она оставляет сцену — для забот о детях и таланте василия Ильича, считая его выше и значительнее собственного таланта. Таких примеров в мировой истории искусства единицы. Такого отречения от себя Варваре Ивановне долго не могли простить ни российские музыкальные корифеи, ни любители музыки из числа подлинных ценителей и знатоков русской певческой школы. Вот из какого материала природа и жизнь лепили Аню Сафонову. …ЧТО БЫЛО В ЕЕ ЖИЗНИ?Дом, наполненный, как солнечным светом, неизменным уважением, чуткостью и требовательной, но всегда готовой к самопожертвованию взаимной любовью. Настраивавший мысли на возвышенный лад вид консерваторских классов. Талантливые родители и такие же их друзья, носители высочайшей культуры — от одного даже мимолетного общения с ними бесценно обогащалась душа. Такие же, как все Сафоновы, мощно, природно талантливые братья и сестры все они стали потом музыкантами и художниками. После отказа отца от директорского места в московской консерватории — переезд в северную столицу. Здесь снова общение со звездами российской культуры, а еще — гимназия Оболенской и — для души — уроки живописи в студии Зейденберга. Радостное и благодарное удивление перед жизнью. Ожидание любви, которую она, рано повзрослевшая в обществе мудрых людей, понимает как высшее назначение человека. (Гимназического курса иностранных языков и занятий живописью хватило ей, при ее врожденной талантливости на всю жизнь. Сколько раз свободное владение двумя языками и умение рисовать спасали ее буквально от голодной смерти в лютые дни!)…И первая любовь пришла в свою пору — в ослепительные восемнадцать, и это было как сбывшаяся сказка. Он, избранник, — умница, красавец; силе их взаимного чувства завидуют — Господи, о чем еще можно мечтать!Как на крыльях перелетает она к мужу в Гельсингфорс, тогдашнюю главную базу Балтийского флота. Муж, Сергей Николаевич Тимирев, в прошлом помощник старшего офицера броненосца «Цесаревич» и старший офицер императорской яхты «Штандарт», герой Порт-Артура, награжденный золотой саблей «За храбрость», талантливый моряк, теперь — флаг-капитан по распорядительной части при штабе командующего флотом. Известен каждому настоящему образованному моряку, и это — предмет ее особой гордости: ведь флот — слава России, а флотские офицеры — элита нации! Он нежен, чуток и предупредителен дома, безукоризнен в службе: все ее время заполнено теперь домом и хозяйством, ведению которых она отдается со страстью женщины любящей и любимой, и ожиданием его возвращений. И все так прекрасно: серебро белых ночей, бледное мерцание фонарей и запах цветов на набережной, и внезапное сильное биение сердца, когда в перебегающих всплесках беззвучных зарниц из-за горизонта появляются четкие и строгие силуэты боевых кораблей — в этом беззвучном небесном свете Он так невыразимо прекрасен! Жизнь счастливо наполнена до краев, вокруг новые люди, среди них так много натур глубоких, значительных, сильных — элита нации. И в самом деле, что еще нужно для простого человеческого счастья!Но влюбленность постепенно и неотвратимо проходит. И она замечает вдруг, что в жизни не все складывается так, как мечталось. Это тревожит все чаще и чаще. Привыкшая мыслить самостоятельно, юная женщина ищет и находит причину. Сама сильный человек, она, тем не менее, хочет быть слабой, хочет быть просто рядом с Ним — это ведь так естественно! А ее медленно, но неотвязно угнетает пусть и влюбленная, и радостная, но настораживающая готовность Его нерассуждающе подчиняться!А потом случается то, что рано или поздно и должно было произойти. …У астрономов, говорят, существует теория притяжения звезд. Согласно этой теории звезды первой величины притягивают к себе из вселенной такие же звезды; сила их взаимного притяжения бывает так велика, что, сходясь, звезды сгорают в обоюдном огне. И все равно радостно идут навстречу друг другу, как будто самое главное для них — сгореть вот так, без остатка. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА БЫЛА МИМОЛЕТНОЙ.« …Мимо нас стремительно прошел невысокий, широкоплечий офицер. Муж сказал мне: «Ты знаешь, кто это? Это Колчак-Полярный. Он недавно вернулся из северной экспедиции». У меня осталось только впечатление стремительной походки, энергичного шага».Все случилось позже — в Гельсингфорсе. Уже шла первая мировая война. «Нас пригласил товарищ мужа…, тоже порт-артурец. И Александр Васильевич Колчак был там, —читаем в воспоминаниях А. В. Тимиревой, написанных уже в 60-е годы и, к сожалению, не оконченных, — … Не заметить Александра Васильевича было нельзя — где бы он ни был, он всегда был центром. Он прекрасно рассказывал, и, о чем бы ни говорил — даже о прочитанной книге, — оставалось впечатление, что все это им пережито. Как-то вышло, что весь вечер мы провели рядом. Долгое время спустя я спросила его, что он обо мне подумал тогда, и он ответил: «Я подумал о Вас то же самое, что думаю сейчас». Он входил — и все кругом делалось как праздник; как он любил это слово! А встречались мы не часто — он был влаг-офицером по оперативной части в штабе Эссена и лично принимал участие в операциях на море, потом, когда командовал минной дивизией, тем более. Он писал мне потом: «Когда я подходил к Гельсингфорсу и знал, что увижу Вас, — он казался мне лучшим городом в мире». К весте я с маленьким сыном совсем переехала в Гельсингфорс и поселилась в той же квартире, где мы встретились в первый раз».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "За кулисами тайных событий (сборник)"

Книги похожие на "За кулисами тайных событий (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Василий Ставицкий - За кулисами тайных событий (сборник)"

Отзывы читателей о книге "За кулисами тайных событий (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.