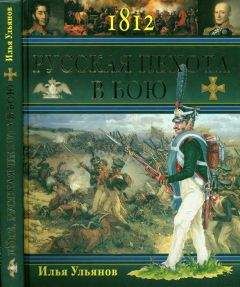

Илья Ульянов - 1812. Русская пехота в бою

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "1812. Русская пехота в бою"

Описание и краткое содержание "1812. Русская пехота в бою" читать бесплатно онлайн.

На это исследование будут ссылаться и через 100, и через 200 лет — как сейчас цитируют основополагающие труды Михайловского-Данилевского, Богдановича, Тарле.

Именно о работах такого уровня говорят, что они «закрывают тему».

Издательство «Яуза» с гордостью представляет вам новую книгу ведущего военного историка, которая достойна стать украшением любой библиотеки.

Энциклопедическая по охвату материала, беспрецедентная по глубине анализа, эта выдающаяся работа исчерпывающе описывает структуру и вооружение, организацию и выучку, тактические приемы и боевое применение русской пехоты во всех сражениях 1812 года.

Артиллерия, естественно, вправе была ожидать помощи от своей пехоты. К каждой батарее, как правило, выделялось пехотное прикрытие, которое делало все, чтобы не допустить захвата орудий. В день Бородина за установленную у Утицкого кургана батарею полковника Таубе насмерть сражался 1-й батальон Черниговского пехотного полка под командованием майора Шульгина. Пехота польского корпуса атаковала батарею стрелковой цепью при поддержке колонн. Цепь встретили русские стрелки, командовать которыми вызвался майор Левенгов; неоднократными ударами в штыки они остановили первый натиск неприятеля. Шульгин в своем рапорте писал: «Неприятель хотел истребить мой батальон, но я защищался батальонным огнем [от. — И.У] их стремления; приметя же сикурс нашей кавалерии, ударил на них в штыки…, опрокинул их, много положил на месте и дал случай нашей кавалерии истребить их» [43, с. 264]. Пехотное прикрытие постоянно страдало от артиллерийского обстрела неприятеля: все снаряды, направленные, но не попавшие в батарею, в большинстве случаев летели в пехотный строй. Выбывших из строя артиллеристов в случае необходимости заменяли пехотинцами, для чего в каждой роте пешего полка по 10 рядовых средней шеренги и по 2 унтер-офицера обучались обращению с артиллерийскими орудиями [22]. И такие случаи не были редкостью: неприятельская артиллерия, как правило, очень активно обстреливала батареи, а в жарких схватках к ней зачастую присоединялись и пехотные стрелки. Офицер 1-го егерского полка М.М. Петров в своих воспоминаниях описывал случай из Бородинского сражения: «Когда артиллерийская батарейная рота полковника Гулевича, занимавшая место боевое с нами за левым берегом ручья Стонца, потеряв большую половину людей, остановила свое действие и хотела отойти назад на правый берег ручья к почтовой дороге, то полковник Карпенков послал меня с двумя офицерами и 40 нижними чинами, выученными до войны еще в Слониме в дивизионной квартире на подобный случай артиллерийскому делу, которыми я, пополнив число чинов батареи, дал средство продолжать огонь ее, находясь сам при ней до востребования меня Карпенковым…» [126, с. 184].

При необходимости орудия придавались пехотным батальонам. Так, в начале августа орудия 20-й и 21-й легких рот были распределены по полкам 2-й гренадерской дивизии. После Бородинского сражения, когда численность солдат, а следовательно, и огневая мощь подразделений катастрофически упала, командование посчитало необходимым усилить всю пехоту: «Легкую пешую артиллерию разместить в дивизиях в каждой пехотный полк, в каждый батальон по два орудия, следственно, в полк по четыре, а остальные орудия в дивизиях ставить всегда за оную в резерве, орудия же к батальонам причисленные, ставятся всегда и в лагере по флангам батальонов, а походом идти им пред своими батальонами…» [44, с. 457, 458]. Таким образом, артиллерийский огонь должен был компенсировать недостаток стволов в пехотном строю.

Атака Шевардинского редута.Как ни парадоксально это звучит, но вражеское орудие, будучи источником смертельной опасности, являлось также и предметом вожделения для честолюбивых бойцов. Захват орудия по престижности занимал в списке трофеев одно из ведущих мест и приравнивался к захвату знамени. Пехоте редко выпадала реальная возможность ворваться на батарею: артиллеристы, как правило, своевременно увозили орудия, а пехотное прикрытие делало все, чтобы отразить атаку. Поэтому количество захваченных пушек в первые месяцы войны исчислялось единицами.

Попытка захвата неприятельской батареи описана в рапорте генерал-майора А.Ю. Гамена о сражении при Полоцке 6 октября: «Я… с Таврическим гренадерским баталионом и 14-ю С.-Петербургскою дружиною, выстроя фрунт, бросился в штыки на неприятельские батареи и неоднократно опрокидывал их колонны, но под самою почти батареею был ранен пулею в живот и принужден был оставить место сражения, оставя начальство старшему по себе майору Юргеневу 1-му, которой тоже в скором времени получил контузию картечью в бок, препоручил команду майору Глухову 1-му и оной оставался уже до самой ночи» [111, с. 292]. В этом случае атакующая пехота так и не смогла добраться до батареи. Но в том же Полоцке 7 октября пехоте генерал-майора Б.Б. Гельфрейха из 14-й дивизии все-таки удалось захватить 6-фунтовое орудие.

При отступлении французов количество захваченных и брошенных орудий постоянно росло и к концу войны превысило 800 стволов. Первые серьезные потери постигли французскую артиллерию под Тарутином, а затем — после Гжатска, где 20 октября в составе казачьего корпуса генерала от кавалерии М.И. Платова сражался 20-й егерский полк (усиленный чинами 21-го полка). Начальник авангарда корпуса полковник П.С. Кайсаров, посадив на лошадей часть егерей, вновь настиг неприятеля на позиции у Царева Займища. «Полковник Кайсаров, пользуясь глубоким туманом, взял 60 человек егерей и всех барабанщиков, скрытым образом пошел на оба фланга неприятельские с криком «ура!» и барабанным боем бросился на него. Изумленный и встревоженный неприятель, не видав силы, его атакующей, бросился в бегство, егеря преследовали его. В сей день взято 20 пушек, большая часть парка и вагенбурга с большим богатством достались нашим войскам» [120, т. 15, с. 55].

Пехота в боях

КОБРИН И ГОРОДЕЧНО

Первой крупной удачей русских войск стала победа в сражении при г. Кобрине Гродненской губернии. 15 июля саксонский отряд генерала Г. Кленгеля численностью свыше 2300 человек при 8 орудиях был атакован полками армии А.П. Тормасова. Сражению предшествовал изнурительный марш, в ходе которого, например, полки 15-й пехотной дивизии потеряли свыше 300 человек отставшими и 6 умершими от усталости. Несмотря на превосходство русских, саксонцы, укрепившиеся в городке, оказали упорное сопротивление. Кавалерийские части после атаки на саксонскую кавалерию вынуждены были ограничиться блокадой города. На протяжении почти двух часов 13-й егерский полк при поддержке 2 орудий вел бой с пехотой противника. Ясное летнее утро омрачилось дымом пожарищ. Шеф 13-го егерского князь В.В. Вяземский, по иронии судьбы не участвовавший в действиях полка, записал в своем журнале: «Какая ужасная картина… Все в пламени, жены, девушки в одних рубашках, дети, все бегут и ищут спасения; сражение в пожаре, быстрое движение войск, раскиданные неприятелем обозы, ревущий и бегущий скот по полю, пыль затмила солнце, ужас повсюду» [101, с. 201].

Около 11 часов дня в город вступили колонны Ряжского и Апшеронского пехотных полков, захватив рыночную площадь. Подразделения Ряжского полка под командой шефа полка полковника Медынцева и майора Горяинова захватили две пушки и рассеяли колонну пехоты [99, с. 4]. Генерал Кленгель с остатками войск удерживал Кобринский замок и сдался, израсходовав боеприпасы, во время последней штыковой атаки 13-го егерского. Саксонцы потеряли 109 человек убитыми и более 2000 пленными. У русских 74 человека было убито и 181 ранен, причем почти половина потерь (27 убитых и 90 раненых) приходилась на долю 13-го егерского [6, л. 23]. Столица отметила первую победу артиллерийским салютом, но воспользоваться выгодами сложившегося положения не удалось, так как пострадавший саксонский 7-й корпус Ж. Ренье объединился с австрийским корпусом К.Ф. Шварценберга, получив почти двойное численное превосходство над русскими.

Памятник «Русским воинам, одержавшим первую победу над войсками Наполеона в пределах России 15 июля 1812 года». Г. Кобрин. Беларусь.Но даже при таком явном преимуществе противника армия А.П. Тормасова смогла избежать поражения в последовавшем 31 июля сражении у местечка Городечно. Гибкое и грамотное взаимодействие пехоты с кавалерией и артиллерией позволило русским войскам в течение 14 часов отбивать все атаки неприятеля на достаточно неудачной позиции. В.В. Вяземский, упоминая о постоянной «жаркой перестрелке», отметил критический эпизод боя, когда при отступлении русских вражеская кавалерия привела в замешательство отходящие части. Положение спасли егерские полки: 38-й егерский «оттянул от пехоты, выстроился и произвел огонь по неприятелю, обратил оного в бегство», а 10-й и 13-й егерские, заняв позиции, дали возможность артиллерии открыть огонь. После относительно равного сражения неожиданно неудачно было организовано отступление арьергарда: «Армия наша стояла верстах в 3-х от Кобрина по Двинской дороге. Генерал-майор Сивере приехал и сказал, чтоб всякой полк бегом присоединился к армии; все бросилось и побежало, кавалерия вплавь, пехота топчет друг друга, и конфузия страшная. Едва могли мы в местечко привесть полки в порядок…» [101, с. 206].

Граф А.П.Тормасов. Рисунок Луи де Сент-Обена. 1812-15 гг.МОГИЛЕВ И САЛТАНОВКА

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "1812. Русская пехота в бою"

Книги похожие на "1812. Русская пехота в бою" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Илья Ульянов - 1812. Русская пехота в бою"

Отзывы читателей о книге "1812. Русская пехота в бою", комментарии и мнения людей о произведении.