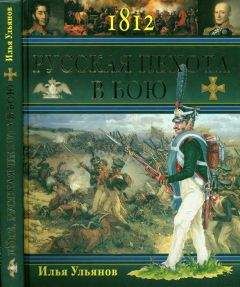

Илья Ульянов - 1812. Русская пехота в бою

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "1812. Русская пехота в бою"

Описание и краткое содержание "1812. Русская пехота в бою" читать бесплатно онлайн.

На это исследование будут ссылаться и через 100, и через 200 лет — как сейчас цитируют основополагающие труды Михайловского-Данилевского, Богдановича, Тарле.

Именно о работах такого уровня говорят, что они «закрывают тему».

Издательство «Яуза» с гордостью представляет вам новую книгу ведущего военного историка, которая достойна стать украшением любой библиотеки.

Энциклопедическая по охвату материала, беспрецедентная по глубине анализа, эта выдающаяся работа исчерпывающе описывает структуру и вооружение, организацию и выучку, тактические приемы и боевое применение русской пехоты во всех сражениях 1812 года.

Гораздо чаще решительная атака одной из сторон заставляла противника отступать, не доводя дело до рукопашной. Так, при Бородине командир Ширванского пехотного полка майор Теплов «при штурме на Кургане батареи нашей с отменною храбростью, ободряя своих подчиненных, ударил с полком в штыки на наступающего неприятеля и тем обратил их в бегство, где и получил сильную контузию в ляшку» [39, с. 257,258].

Очень важным условием для успеха атаки была готовность выдержать последний близкий залп обороняющихся, так же как и для обороняющейся стороны очень важно было выбрать нужный момент для такого залпа. В качестве подтверждения этого тезиса очень показателен случай, описанный майором 14-го егерского полка Я.О. Отрощенко: «…В полночь 1-го ноября, пошли к Новосвержину Мне предоставлена была честь идти вперед с батальоном, имея только двенадцать заряженных ружей для того, чтобы пришедши в местечко не заниматься перестрелкой, но решительно ударить в штыки и тотчас захватить за местечком мост. Я пошел вперед тихо, но по замерзшей земле далеко отдавался гул. Прочие войска шли издали за мной вслед…

Приближаясь к центру местечка, я увидел через забор костельной ограды неприятельский фронт на площади, перед ним были разложены огни, люди держали ружья на изготовке.

Желая выманить у них первый выстрел, приказал бить скорый марш, но выстрела не последовало ни одного; пришедши же к выходу на площадь, я соскочил с лошади, закричал: вперед, ура! Неприятель сделал залп, и его пули впились в дома. Егеря бросились со штыками к фронту, который тотчас разбежался искать спасения между строениями… С рассветом мы уже имели 700 человек пленными нижних чинов, более 10 офицеров и одного полковника, а с нашей стороны потеря состояла из одного офицера, убитого в моем батальоне. Польские офицеры, взятые в плен, спрашивали, где наши войска, которые их атаковали. Мы им сказали: вы их видите всех здесь. И они проклинали своего начальника, не умевшего распорядиться сопротивлением» [123, с. 61].

Как правило, опрокинув неприятеля, победители преследовали его стрелковыми цепями, в то же время приводя в порядок собственный строй.

При недостатке решимости у обеих сторон встреча могла ограничиться более или менее продолжительной перестрелкой. Ружейный огонь был наиболее действителен на расстоянии не далее 70 метров (100 шагов), а на расстоянии свыше 200 метров практически терял всякий смысл, поэтому противники хорошо различали друг друга в тот момент, когда они спокойно или судорожно, в зависимости от обученности, заряжали и наводили ружья. Солдаты очень редко могли наблюдать, попадали ли их пули в цель, зато прекрасно видели действие чужих пуль: на коротком расстоянии свинцовые шарики калибром 17-20 мм наносили страшные увечья, буквально отбрасывая людей. И тут же, иногда вытирая с лица кровь товарища, место выбывшего занимал солдат второй шеренги. Иногда такая «дуэль» длилась довольно долго и могла привести к значительным потерям. В развернутом строю русского комплектного батальона из 700 человек стреляли две первые шеренги, а заряжали все три; таким образом, первая шеренга делала в среднем 3, а вторая — не менее 4 выстрелов в минуту. Весь батальон за вычетом унтер-офицеров мог выпустить за минуту до 1500 пуль. При этом нужно отметить, что технические характеристики оружия отнюдь не способствовали меткой стрельбе, а клубы дыма, застилающие поле сражения, и вовсе делали ее невозможной. В этих условиях весь расчет делался именно на массовость огня. И.Т. Радожицкий, обозревая Бородинское сражение с батареи в Горках, рассказывал о своих впечатлениях: «Я видел, как наша пехота в густых массах сходилась с неприятельской; видел, как, приближаясь одна к другой, пускали они батальный огонь, развертывались, рассыпались, и, наконец, исчезали; на месте оставались только убитые, а возвращались раненые. Другие колонны опять сходились и опять таким же образом исчезали. Это зрелище истребления людей столько поразило меня, что я не мог долее смотреть и со сжатым сердцем отъехал к своим пушкам» [133, с. 145, 146]. По наблюдению французского медика, у раненых при Бородине «раны от ружейных пуль были получены в упор и на очень близком расстоянии. К тому же, как мы неоднократно замечали, русские пули были гораздо крупнее наших».

Константин Федоров. Акварель П. Лебедянцева. 1856 г. В 1812 г. — унтер-офицер лейб-гвардии Финляндского полка.Если даже сомкнутые строи вели огонь с небольшого расстояния, то стрелковые цепи, по рассказам ряда современников, «сходились так близко одна от другой, что легко можно было видеть действие каждого». Очевидно, речь шла о нескольких десятках шагов. В таком состязании стрелков в отличие от перестрелки батальонов многое зависело от искусства стрельбы и умения правильно передвигаться, используя укрытия. Немало бойцов русской армии владело этими навыками. Подпоручик А. Марин вспоминал о действиях своего полка при Бородине: «Вскоре вызвали стрелков — и цепь стрелков лейб-гвардии Финляндского полка начала работать! Мы сходились с неприятельской цепью на близкую дистанцию, и меткие французские стрелки валили нас, но и мы не пускали пуль своих напропалую. Много офицеров выбыло из строя… Рядовой 5-й егерской роты Гаврилов, находясь конвойным при начальнике стрелковой цепи 2 батальона, стрелял очень редко. На вопрос: «для чего он не стреляет?» — «Берегу патроны, Ваше Благородие», был ответ Гаврилова. «Я охраняю Вас, и как увижу, когда неприятель будет прицеливаться, то пуля моя будет нужна, чтобы сразить врага». И в ту же минуту Гаврилов выстрелил и положил француза, говоря: «вот, Ваше Благородие, изволили видеть, он ведь на Вас целил!» [104, с. 55]. Портупей-юнкер этого же полка Протопопов «так метко стрелял, что повалил 10 французов, но, прицеливаясь в 11-го, был ранен в правую руку». В районе батареи Раевского поручик Винцентий Гржегоржевский и подпоручик Афанасий Налабардин из 40-го егерского полка «будучи со стрелками, мужественно отражали неприятеля, действуя и сами из ружей» [39, с. 257, 258]. Но в целом очевидцы отмечали, что французы более грамотно действовали в рассыпном строю. А.С. Норов запомнил разговор с офицерами, возвратившимися после Шевардинского боя: «Они были в стрелковой цепи и рассказывали про ловкость французских стрелков, которые, перестреливаясь, находились в беспрестанном движении, не представляя собою цели неприятелю» [116, с. 191J. Русским стрелкам приходилось овладевать этим искусством на практике, и к концу года им уже не было равных.

Русская стрелковая цепь в 1813 г. С немецкой гравюры 1-й четверти XIX в. (Гулевич С.А. История Л. Те. Финляндского полка 1806-1906. СПб. 1906-1909).Во время кампании нередкими были случаи, когда полки линейной пехоты рассыпали в стрелки целые батальоны, хотя официально этому маневру обучались только егеря.

Стрелковые цепи иногда находились в действии в течение целого дня. Для отдыха солдат и пополнения запаса патронов роты в цепи сменяли одна другую. По словам офицера 50-го егерского полка Андреева, «хотя я постоянно не был в стрелках, но по обязанности адъютанта водил по очереди из резерва роты в стрелки, что еще хуже: я был на лошади и в невысоких кустах мог быть верною целью» [87, с. 187].

И все-таки основным способом действия русской пехоты являлся штыковой бой. Это подтверждалось тезисом «Наставления господам пехотным офицерам в день сражения», в котором, пожалуй, такому виду боя впервые после суворовских походов отводилась очень большая роль: «…надобно стараться видеть неприятеля, как он есть, хотя он и силен, хотя бы он был проворен и смел; но русские всегда были и будут гораздо храбрее. Никто еще никогда против русских штыков не удержался; надобно только дружно идти…» Русские пехотинцы в составе колонн, развернутых линий и стрелковых цепей, не полагаясь на ружейный огонь, кидались в штыки при каждой возможности, что в большинстве случаев приводило к локальному отступлению неприятеля. При этом потери атакующих напрямую зависели от состояния боевого духа обороняющихся, и если в первый период войны русская пехота очень страдала от ружейного огня, то в завершающей стадии кампании самые смелые атаки обходились практически без жертв.

ПЕХОТА И КАВАЛЕРИЯ

Колонны и развернутые строи пехоты, завидев приближающуюся кавалерию, обычно сворачивались в каре, размеры которого широко варьировались — от каре из одной егерской роты до многобатальонного каре полка или нескольких полков. Чаще всего применялось батальонное каре против кавалерии, которое очень быстро выстраивалось из колонны к атаке. Фас батальонного каре рассчитывался на 4 дивизиона: одновременно стреляли 1-й и 3-й, а потом 2-й и 4-й дивизионы. Для противодействия отдельным всадникам вперед из каре высылались стрелки, фасы при этом не стреляли.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "1812. Русская пехота в бою"

Книги похожие на "1812. Русская пехота в бою" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Илья Ульянов - 1812. Русская пехота в бою"

Отзывы читателей о книге "1812. Русская пехота в бою", комментарии и мнения людей о произведении.