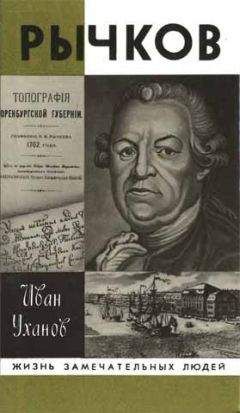

Иван Уханов - Рычков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Рычков"

Описание и краткое содержание "Рычков" читать бесплатно онлайн.

В энциклопедиях Петр Иванович Рычков представлен по-разному: в одной назван смелым и неутомимым путешественником-естествоиспытателем, в другой — историком и географом, в третьей — писателем, в четвертой — ученым, первым членом-корреспондентом Российской Академии наук… Кем же он был на самом деле? Оказывается, и тем, и другим, и третьим, И четвертым одновременно. Многогранный подвижнический талант Рычкова получил высокую оценку В. Татищева, М. Ломоносова, Екатерины II и многих выдающихся соотечественников. Настоящая книга открывает малоизвестное широкому читателю доброе имя русского патриота.

Всю зиму Николай Рычков готовился к предстоящему походу. Нашел помощников-спутников, запасся провиантом, лошадьми, составил маршрутную ландкарту. Путь его лежал от Камы до юго-восточных границ Оренбургского края.

— Места глухие, маловедомые, а потому и настраивай себя так, будто ты первый и последний очевидец тамошних мест. Все важное стремись обозреть, осмыслить и записать, — наставлял сына Петр Иванович.

— А как отличить важное от неважного?

— То и важно, что ново, досель никем не описанное. Уповаю, ты сможешь пополнить весьма скудные сообщения с тех мест. Главное — душевно усердствуй, будь страстно любопытен к каждой непонятой породе дерева, цветка, камня, зверя и птицы, ко всяким останкам древних строений и погостов…

Как только схлынула водополица и майское солнце подсушило проселочные дороги, Николай Рычков со своими спутниками, имена которых нигде не названы и для нас неизвестны, выехал из Симбирска, взяв путь к Билярску.

Сегодняшнему читателю, как и автору настоящего повествования, трудно воздержаться от соблазна отступить на два столетия в прошлое и глазами молодого путешественника обозреть тогдашнюю землю и ее обитателей, перелистать некоторые страницы его путевого дневника. Не ради простого любопытства это важно, а для прозрения нашего. Ведь к прошлому мы зачастую возвращаемся обычно для того, чтобы сравнить, как далеко шагнула цивилизация, оставив позади непросвещенность, дикость и темноту. Однако эти сравнения все чаще стали выявлять и другое: отрывая себя от вечных истоков жизни, отвергая законы природы, мы нередко стали сотворять такое, чему ужаснулись бы не только наши предки, но и самые темные дикари…

Проезжая через промытые первыми летними дождями степи и леса Татарии, через разбросанные на десятки верст одна от другой татарские деревни, Рычков удивляется малочисленности этих поселений в таких живописных местах и тому, что их обитатели ничего не знают о своем происхождении, о своих древних прародителях. Правда, в самом Билярске чиновник канцелярии дал ему копию схемы этого древнего города, из которой явствовало, что некогда он принадлежал татарам. Однако, внимательно осмотрев окрестности города и лежащие в трех верстах от него развалины крупных каменных строений, Рычков засомневался. Ведь многие исторические справки свидетельствовали о том, что татары более склонны были к кочевому образу жизни, вековых каменных градов не строили. «Привыкнув к войне, презирали они спокойное житие и питались обыкновенно войною и грабежом соседних народов», — замечает в дневнике Рычков и, желая заглянуть в более древние времена, высказывает предположение, что обозреваемые им места принадлежали до татаро-монгольского нашествия либо старобытным скифам, либо болгарам.

Но сами татары, прожив здесь многие века, считают эти земли отчими, с почтением относятся к древним развалинам — жилищам своих предков, к каменным частоколам мусульманских кладбищ. И хотя почти в каждой татарской деревне есть молитвенный дом, школа для детей, где обучение ведет мулла, немало проживает повсюду и крещеных татар. По доброй воле приняв христианскую веру, они отчасти изменили и уклад своей жизни: построили крепкие дома, занялись хлебопашеством.

С горечью рассказывает Николай Рычков о крайней нужде и бедности крестьян вятской провинции, питающихся зачастую пихтовой корой и желудями. «Возмужавшим людям пища сия не столь вредна, но жалостно видеть бедных младенцев, оным питающихся. На лицах их написаны бедность и бессилие, приводящие в жалость каждого смотрящего на них». Рычков предлагает переселить наиболее бедствующую часть вятчан в Оренбургский край, где хлеб и другие злаки хорошо родятся и население не столь густо.

В двух верстах от Нагайбацкой крепости, на высоком холме, Рычков осмотрел действующий наземный рудник, названный старожилами Чудьской копью. Когда-то медь добывали тут путем выплавки, но потом рудный слой кончился. Рудокопы же не оставили копь, обнаружив множество медной крошки в песчаной поверхности холма. Для очистки руд от почвы применили воду бегущего неподалеку ручья. Воду запрудили и стали выпускать по желобам, подбрасывая в них и постоянно помешивая деревянными лопатами смесь песка и руды: почва легче минерала, а потому уносится водой, руда же оседает на дно.

В пещерах и увалах, по берегам речек и озер Николай Рычков собирает разные камни, делает на них пометки и складывает в дорожный мешок. В одном месте ему показали кости слона. Пытаясь объяснить, как могли оказаться в Прикамье останки огромного обитателя жарких стран, он размышляет в дневнике, что причиною тому могли быть частые войны древних персов со скифами. «Слоны, утомленные от непрестанного и дальнего похода, могли умирать в тех местах, где мы ныне находим оставшиеся от них члены; или народы, здесь обитавшие, делая частые походы против персов и побеждая оных, приводили в свои земли сего великого зверя, который мог служить и знаком ими одержанных побед».

Во время привалов Николай Рычков долгие вечерние часы коротает в беседах с жителями разных поселений, понимая, что, только употребляя изготовленную ими пищу, пользуясь их домашней утварью, слушая их рассказы, можно понять их жизнь, нравы и самобытные обряды. Черемисы, например, привлекли его прежде всего как идолопоклонники, сохранявшие языческую веру. И если боги обычно похожи на своих творцов, то есть на тех, кто им поклоняется, то разве не через познание священных религиозных ритуалов можно полнее объяснить нравы, строй жизни и даже происхождение тех же черемисов? Ведь в жертву своим многочисленных богам они приносят то, что сами очень любят.

Наиболее почитаем у них бог Киреметь, дух свирепый и могущественный, от которого зависят здоровье и благополучие каждого черемиса Попав в беду или заболев, черемис старается одарить, умилостивить страшного Киреметя тем, что разрешает выбрать во дворе своем лучшую лошадь или корову, зарезать и отдать костру. Принося жертву, черемис уверен, что зарезанное животное переселяется в жилище бога.

Примерно так же поступали древние скифы. В день погребения царя или большого военачальника они убивали не только лошадей, но и нескольких служителей и наложниц, уповая, что они пригодятся своим владыкам и после смерти. Обитавшие на землях скифов черемисы во многом сохранили их дикие суеверия.

Каких-либо храмов или церквей для свершения молитв язычники не имеют. Нет у них и икон. Молются они под открытым небом, обычно возле дуба или березы, которым поклоняются как символам божества.

Бывают и праздничные обряды жертвоприношения. Они совершаются в добрый солнечный день. В таком обряде участвуют только мужчины. За день до него старики собираются на совет, чтобы определить, что надлежит принести в жертву богам-хранителям. Одни предлагают белую лошадь, другие — белую корову. При разноголосице выручает гадальщик, который либо мечет бобы, либо смотрит в тихий омут. Выбрав наконец, какой породы и масти должна быть скотина, толпа сбрасывает на круг деньги для приобретения животного на закол. Лошадь или корова должна быть молода, тучна и здорова. Ее приводят на избранную среди молодого леса полянку и тотчас совершают обряд. Однако обреченную жертву из-под ножа может спасти одна суеверная мелочь. На месте убиения животное вдруг обливают холодной водой. Если оно при этом вздрогнет и встряхнется, то это означает, что выбор жертвы угоден богу. Если не шелохнется, то такую скотину прогоняют как противную богу. Гонят ее потом от себя и хозяева, и она, брошенная на произвол судьбы, где-то погибает от голода или от хищных зверей в лесу.

На месте жертвоприношения часть мужчин разделывают тушу, другие разводят большой костер, в который бросают уши, хвост, рога, копыта животного, а чуть погодя лучшие куски мяса, приговаривая: «Огонь, отнеси нашу жертву к богу, который даст нам хлеба, пчел и здоровья». Оставшуюся часть туши рубят на куски, складывают в котел, варят и едят, сидя кружком на земле. Окончив трапезу, все расходятся по домам, оставив на жертвенном месте шкуру убитого животного.

За свое трехдневное пребывание у черемисов Николай Рычков успел полюбить этот мужественный и смиренный народ, «незлобивый и нековарный», восприняв религиозные обычаи его не как следствие слепой веры и невежества, а как традиции, как способ сохранения первозданных человеческих качеств, природного нравственного начала «Они говорят, что блаженство наших отцов было превосходнее нашего, — пишет в дневнике Рычков, — а сие не от чего иного происходило, как только от того, что они более почитали богов своих», хранили все, что им праотцы оставили, дабы достигнуть того благополучия, каким в жизни своей предки наслаждались. «Сие есть лучшее из всех черемисских размышлений: ибо уподобляться своим предкам, сохранять их непорочные нравы похвально и для других народов».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Рычков"

Книги похожие на "Рычков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Уханов - Рычков"

Отзывы читателей о книге "Рычков", комментарии и мнения людей о произведении.