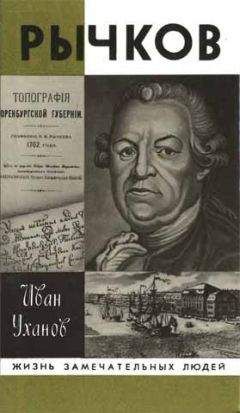

Иван Уханов - Рычков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Рычков"

Описание и краткое содержание "Рычков" читать бесплатно онлайн.

В энциклопедиях Петр Иванович Рычков представлен по-разному: в одной назван смелым и неутомимым путешественником-естествоиспытателем, в другой — историком и географом, в третьей — писателем, в четвертой — ученым, первым членом-корреспондентом Российской Академии наук… Кем же он был на самом деле? Оказывается, и тем, и другим, и третьим, И четвертым одновременно. Многогранный подвижнический талант Рычкова получил высокую оценку В. Татищева, М. Ломоносова, Екатерины II и многих выдающихся соотечественников. Настоящая книга открывает малоизвестное широкому читателю доброе имя русского патриота.

Рассказывая о башкирцах, Рычков находит, что «разность натур и нравов их с киргизцами легко можно приметить, когда те и другие в одном месте случаются. Киргизец, будучи лаком, старается получить подарок сукном, или чем другим, а иногда и с бесстыдством того просит. Но башкирец довольствуется хорошим приемом… и похвалою его службы. Что же до житья их надлежит, то большая часть из них живет гнусно. Пища их самая простая и худая: питаются больше мясною похлебкою, в которую малое число круп положено: а летом пьют кумыс, с которого бывают они весьма жирны, и живут в великой праздности. Многолетних стариков между башкирцами не столь много, как в киргизцах: они хотя и моложавы бывают с виду, но весьма мало у них таких, кои свыше 70 лет живут».

Ценнейшие наблюдения Рычкова о служивых, торговых и ясачных татарах, составляющих значительную долю населения Южного Урала и Поволжья. Татары не менее честолюбивы, чем башкирцы, дорожат похвалой в свой адрес, но в отличие от последних живут и содержат себя гораздо чище и богаче. Для выезда в город, на базар, в гости имеют крытые коляски или простые тележки-таратайки. Платье носят из хорошего сукна, а на голову надевают легкие колпаки, украшенные старыми серебряными копейками. В разговорах смелы, дерзки и чвановаты, но не всегда и не со всеми. К знатным людям они ласкательны и приветны. Татары не очень крепки на слово: пообещав, могут не исполнить. Они весьма сведущи и проворны в земледелии и торговле, тянутся к грамоте. Почти в каждой татарской деревне дети, мальчики и девочки, обучаются татарской грамоте, собираясь в каком-ибудь доме. Более состоятельные родители отдают своих детей в русские школы. Весной, по окончании сева, татары отмечают традиционный праздник сабантуй, разнообразно веселятся, устраивая конные состязания, соревнования по борьбе, поют, танцуют и пляшут. «И хоть есть между ними такие, кои пьют горячее вино, но весьма редко к пьянству склонные у них находятся».

Чуваши, черемисы, мордва, вотяки представлены Рычковым как умелые земледельцы, хотя некоторые из них отмечены недоброй склонностью бросать землю и уходить на заработки в города или на заводы, в рудники. «До употребления вина как мужики, так и бабы великие охотники, а особливо тогда, когда уберут они с поля хлеб, то варят весьма крепкое пиво, ездят один к другому и продолжают то почти во всю осень».

Рычков не без одобрения отмечает, что хотя сельские люди много работают, живут в постоянной нужде, однако умеют при случае хорошо повеселиться. Не только каждое село, но и всякая деревня имеет свой собственный праздник, находя для него всякий повод. Люди съезжаются из нескольких деревень и гуляют по два-три дня кряду. «Есть у них еще и попойка, но с делом сопряженная, называемая помочь, коя обыкновенно делается между ними во время жнитва, к чему крестьянин, изготовя пиво и всякого съестного, зазывает на свои десятины соседей, которые во весь день на него работают, помогая ему в жнитве. Случаются здесь такие помочи, что человек 50 и больше на одной бывает. Обедом кормят хозяева всех досыта, а поят столько, чтоб не очень опьянились. Но под вечер обыкновенно ж по захождении солнца придя со жнитва к хозяину на двор, сперва ужинают, а потом пьют пиво, кто сколько хочет, пляшут и веселятся по желанию», — пишет Рычков, одобряя артельный труд, советуя жителям сельским и впредь таким способом взаимовыручки помогать друг другу, особенно в малочисленных семьях.

Как известно, Москва была окружена непроходимыми лесами, а Петр Первый издавал указ за указом о сбережении лесов. В 1701 году он отдал распоряжение «О нечистке под пашню лесов по рекам». Указом от 1705 года он запрещал «рубить заповедные леса без челобития», то есть без особого разрешения правительства, в 1713 году издал указ «О делании поташа из сучьев деревьев, негодных на корабельное строение». Ради сбережения леса Петр Первый пресекал даже непререкаемую по закону и набожному чувству волю русских покойников, любивших ложиться на вечный покой в цельных выдолбленных гробах, дубовых или сосновых.

«Всяк удобно видит и понимает, что от недостатку лесов жизнь наша подвержена будет великим трудностям, а в случае неимения их и самым бедственным приключениям», — пишет Рычков в своей обширной статье «О сбережении и размножении лесов». Он предлагает поставить лесоведение на научную основу и конкретно подсказывает, как это сделать. Прежде всего нужно собрать сведения о семенах каждого дерева, о том, как и где оно растет, о его вредителях и болезнях, изучить возможности каждой древесной породы, дать ей биологические и деловые характеристики. То есть составить пособие для лесовода и разослать по всем губерниям. Рычков подробно описывает наиболее ценные лесные породы, такие, как дуб, сосна, ель, липа, береза, вяз, ветла, осокорь, называет способы борьбы с лесными пожарами, чистки и охраны леса. В степной местности он предлагает разводить ветлу, клен, березу, тополь как наиболее неприхотливые, хорошо переносящие мороз и засуху деревья. «Весьма б хорошо и полезно было, — подсказывает он, — ежели б крестьяне наши сей скоро принимающийся лес приучены были сажать около своих домов и огородов, который, усилившись в росту, может служить защитою и готовым прутьем к деланию плетневых загородок вместо нынешних заборов, на что у нас великое множество всякого леса употребляется».

Хозяйский взгляд Рычкова примечает, например, что лапти, изготовляемые крестьянами из липового лыка, менее выгодны как обувь, нежели изделия из кожи. Он ссылается на башкирцев, которые лаптей не носят, а употребляют обувь кожаную сырую или самой простой выделки, наподобие сапогов, «и всякая кожа, то есть коровья и конская, на то у них годится. Сия их простая обувь гораздо крепче, покойнее и зимой теплее, нежели лапти». Рычков с огорчением замечает, что говяжья, козья и овечья кожи в домашнем хозяйстве крестьянина зачастую пропадают. В то же время крестьяне едут в лес и с сотен деревьев дерут на лапти лыко.

Рычков называет и волосенки из конского волоса — дешевый и экономичный вид обуви, который «везде есть и за неупотреблением втуне остается». Он сетует на то, что население с трудом отлучается от привычных своих ремесел, «застарелых обыкновений» и неохотно переходит к новым способам труда и быта.

Хозяйственность, бережливость Рычкова нынешнему читателю покажутся, пожалуй, излишне щепетильными: даже лыко на лапти ему, видите ли, жалко! Поглядеть бы рачительному Рычкову на сегодняшнюю нашу бесхозяйственность: тысячи кубометров древесины гниют в лесных завалах, на дне рек, заражая воду, потому как валят леса намного больше того, что успевают убрать, сплавить, переработать. Непонятным, неслыханным преступлением объявил бы он действия удалых строителей-бамовцев, сжегших миллионы сосен при прокладке в нехоженой тайге известной железнодорожной трассы. А как бы оценил он, будь жив, закосневшую на целое столетие практику использования деревянных шпал на тысячекилометровых рельсовых дорогах мира?..

Особенно волновали Рычкова малолесные степные районы, где он советовал сажать лесополосы и полностью отказаться от каких-либо лесозаготовок. Он требовал также запретить степные палы, к которым деревенские жители пристрастились. Для улучшения почвы и пастбищ крестьяне в весенние и осенние дни поджигали степь, и когда такая сушь сильным огнем разгорится, «обыкновенно почти наступает ветер, который, усилившись, по сухой траве огонь раздувая, столь сильно гонит, что и на лошади скачущий человек убраться от него не может, и на степях иного почти спасения нет, как разве прямо через огонь перескочив, оставить его позади себя… От таких пожаров часто целые деревни, великие леса, а иногда и люди, идущие по небольшим дорогам, сгорают». Во времена Рычкова дорог в степи и тем более пашен было мало, и степной пожар, не встречая на пути никаких преград, действительно представлял грозную опасность. Подчас он обнимал весь видимый горизонт, шел огненным валом шириною в 20–30 километров, уничтожая в степи рощицы, перелески, травы и всю наземную живность. Рычков настаивает, чтоб «оное зажигание запретить; для улучшения ж земли помышлять о других способах». Он ссылается на крестьян своего имения, у которых и без употребления палов «хлеб родится не хуже других мест, и в травах оскудевания не бывает». Точку зрения Рычкова на палы, как на примитивный способ улучшения плодородия почв, впоследствии разделили советские ученые Л. Родин и Е. Лавриенко, отметив, что «палы являются, несомненно, весьма экстенсивной формой улучшения степных пастбищ», что применять их можно лишь с крайней осторожностью и не повсеместно, а выборочно: если для казахстанских степей палы иногда, в определенных регионах, допустимы, то в лесостепной зоне они могут принести только вред.

В 1745 году Рычков предложил засеять южные знойные равнины близ Оренбурга хлопчатником. Ранние осенние заморозки погубили посевы. Следующим летом Рычков раздобыл семена хлопчатника и поручил одному садоводу посадить их на опытном участке. Опыт не удался. Зная, что родина хлопка — жаркая Индия, Рычков тем не менее считал, что в южных зонах Оренбургского края не менее жарко. Значит, дело не в климате, утверждал он, а в неопытности садовника. Рычков приглашает из Средней Азии специалистов-хлопкоробов и опыты по акклиматизации хлопчатника советует повторить в южных провинциях губернии. Не вдруг земледельцы Южного Урала кинулись распространять теплолюбивое растение, но практический интерес к нему проявили, особенно садоводы Прикаспийской низменности. Мало-помалу хлопчатники вскоре прижились в Крыму и по южным границам Ставрополья.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Рычков"

Книги похожие на "Рычков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Уханов - Рычков"

Отзывы читателей о книге "Рычков", комментарии и мнения людей о произведении.