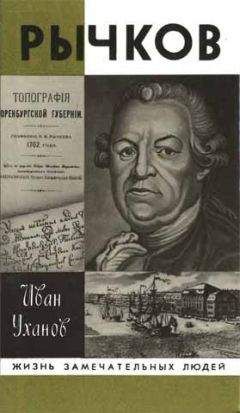

Иван Уханов - Рычков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Рычков"

Описание и краткое содержание "Рычков" читать бесплатно онлайн.

В энциклопедиях Петр Иванович Рычков представлен по-разному: в одной назван смелым и неутомимым путешественником-естествоиспытателем, в другой — историком и географом, в третьей — писателем, в четвертой — ученым, первым членом-корреспондентом Российской Академии наук… Кем же он был на самом деле? Оказывается, и тем, и другим, и третьим, И четвертым одновременно. Многогранный подвижнический талант Рычкова получил высокую оценку В. Татищева, М. Ломоносова, Екатерины II и многих выдающихся соотечественников. Настоящая книга открывает малоизвестное широкому читателю доброе имя русского патриота.

Дорогими украшениями блистали экипажи, упряжи лошадей; внутренние стены дворцов и домов отделывались шелковыми или позолоченными обоями, обставлялись заграничной мебелью, множеством зеркал. Вельможи состязались в роскоши своих жилищ и нарядов, более почитаемыми в обществе оставались те, у кого эти уборы были богаче.

Теми же канонами жила и армия. Генеральские и офицерские мундиры шили из дорогих и красивых тканей. Старший сын Рычкова, Андрей, пожалованный чином капитана за храбрость при взятии русской армией Берлина, в дни отпуска рассказал отцу о том, с каким блеском проводятся военные парады, как роскошно обставляют военачальники даже свой походный быт. Личный обоз генерала обычно насчитывает более пятидесяти подвод. Русская армия в 80 тысяч человек во время похода имела 90 тысяч повозок обоза.

В своих «Записках» Петр Иванович засвидетельствовал, что 1 февраля 1763 года он с женою «имел случай быть при дворе в маскараде». Об этих еженедельных балах-маскарадах он был наслышан, знал, что проводятся они в огромном зале, где при сиянии десяти тысяч свечей одновременно танцуют более тысячи гостей, императрицей лично приглашенных. По заведенному еще при Елизавете обычаю молодые мужчины переодевались в женское платье, а женщины — в мужское. Пожилые люди пользовались лишь масками. Подобные балы-маскарады устраивались и в Оренбурге, бывать на которых вечно занятый Рычков особо-то не стремился. На придворном маскараде он участвовал впервые, потешая в основном свое честолюбие и огромное любопытство своей молодой жены, Алены Денисьевны. Рычков скупо отозвался о маскараде, который, видимо, не понравился ему. Он увидел людей, для которых досуг, времяпрепровождение стало самоцелью, а не отдохновением после серьезного труда.

Екатерина II в своих «Записках» словно бы предварила его мысли. «Москва — столица безделья, и ее чрезмерная величина всегда будет главной причиной этого, — писала она незадолго до своего Восшествия на престол. — Дворянству, которое собралось в этом месте, там нравится; это неудивительно; но с самой ранней молодости оно принимает там тон и приемы праздности и роскоши… Они охотно проводили бы всю жизнь в том, чтобы таскаться целый день в карете шестериком, раззолоченной не в меру и очень непрочно сработанной, этой эмблеме плохо понимаемой роскоши, которая там царит и скрывает от глаз толпы нечистоплотность хозяина, беспорядок его дома вообще и особенно его хозяйства. Нередко можно видеть, как из огромного двора, покрытого грязью и всякими нечистотами, выезжает осыпанная драгоценностями и роскошно одетая дама в великолепном экипаже, который тащат шесть скверных кляч в грязной упряжи, с нечесаными лакеями в очень красивой ливрее, которую они безобразят своею неуклюжею внешностью. Вообще и мужчины, и женщины изнеживаются в этом большом городе, они там видят только пустяки и занимаются лишь пустяками, которые могут опошлить и самого выдающегося и гениального человека».

Досаду, недоумение и разочарование вызывали в Рычкове поведение многих помещиков соседних усадеб, их общественное безделье, полное безразличие к земледелию, праздность, пышные балы, гулянья, кавалькады… В своих статьях он напоминает о добрых традициях, когда земледелие процветало и «самые лучшие люди считали за честь умножать оное, поощрять к тому крестьян, а притом и жили в деревнях своих умеренно и бережно».

Крепостное право же отбило у помещиков охоту заниматься земледелием, улучшать способы обработки почв, радеть о прибылях, копить оборотный капитал, потому что все материальные потребности они могли удовлетворить и за счет барщины и оброка.

Правительство, однако, не желало признавать, что крепостное право — тормоз в развитии народного хозяйства, хотя и искало причины этого торможения. В 1765 году в Петербурге во главе с князем Григорием Орловым образовалось Вольное экономическое общество, решившее изучить сельское хозяйство и посодействовать его оздоровлению. Оно имело свое издание, так называемые «Труды». Общество начало свою работу с того, что разослало во все губернии специальную анкету из 65 вопросов и вскоре получило отклики-ответы ученых, чиновников, губернаторов…

В седьмой части «Трудов» за 1767 год была опубликована 100-страничная статья Рычкова под названием «Ответы на экономические вопросы, касающиеся до земледелия Оренбургской губернии». В ней он описывает зоны наиболее плодородных земель Восточной России, дает сравнительные данные черноземного слоя в разных провинциях, сведения об урожайности яровых и озимых культур.

На третий вопрос анкеты: «Много ли сеется пшеницы и для каких причин земледелец не прилежит к размножению оной?» — Рычков отвечает, что пшеницы сеют меньше, нежели ржи и овса, потому как рожь нужнее всякого другого хлеба, прочнее в зернах и муке. «Ржаной хлеб пред пшеничным почитают они (местные жители) за здоровейший. Уважают еще и то, что рожь в солоде годится лучше, нежели пшеница, и варение пива и квасов без ржаного солода хорошо и здорово быть не может; да и на винокуренных заводах ржаной солод и ржаной хлеб за самый лучший почитается». Пшеница же требует от земледельца двойного труда и присмотра. Землю под посев пшеницы нужно дважды обрабатывать: пахать и бороновать. К тому же для сева пшеницы нужна новая распашная земля, ибо по снятии трех или четырех урожаев поле начинает зарастать сорняками, а зерно становится хуже. «По сим обстоятельствам, — заключает Рычков, — не трудно понять: может ли у нас пшеничный сев размножен быть сверх нынешнего без оскудения в другом, хотя б и на всяком месте удобность к нему была?»

Для получения высокого урожая, по его мнению, нужно прежде всего старание и любовь землепашца, умелое пользование посевными площадями, умеренный их полив, подкормка органическими удобрениями, в основном навозом. Рычков приводит пример: один хозяин добился на своих полях богатых урожаев за счет того, что скотину в кардах держал на поле — по четыре дня в каждой, потом ограждение переносил на новое место, и так все поле удобрил, даже не вывозя на него специальную подкормку.

На вопросы о том, как живут сельские люди, какие, кроме земледелия, имеют промыслы, чем заняты в зимнее время, каких нравов и обычаев придерживаются, Рычков дал такие обстоятельные ответы, что и через двести с лишним лет читаются ныне с неослабным интересом.

Этот интерес объясняется, пожалуй, тем, что о быте и нравах некоторых народностей и национальных меньшинств, населяющих наше государство, мы имеем смутные или ординарные представления: одна республика от другой отличается такими-то географическими и историческими достопримечательностями, таким-то земледельческим и промышленным профилем, такими-то достижениями в экономике, литературе и искусстве, такими-то промыслами и т. д. Но мы приучены избегать конкретных дифференцированных характеристик представителей той или иной национальности, видимо, из-за деликатности или из-за опасения, как бы не унизить национальных достоинств одного народа и не превознести достоинства другого. И если сегодня спросить у вполне образованного человека, чем, к примеру, татарин отличается от калмыка, мордвин от чуваша, грузин от азербайджанца, то от многих вряд ли услышишь вразумительный ответ. Скорее всего прозвучит какой-нибудь анекдот или встречный недоуменный вопрос: «А зачем и кому это надо?.. У нас все народы равны между собой, все одинаково трудолюбивы и талантливы, поэтому и нечего выяснять, кто есть кто».

В иные же времена, когда русское государство только еще формировалось путем слияния множества разных народов, гражданское, социальное, этническое и военное любопытство их друг к другу было острее и ярче нынешнего. Серьезное, дотошное внимание, к примеру, русских к инородцам, подчас критическая оценка некоторых их обычаев заключали в себе куда меньше неумышленного шовинизма, нежели наше сегодняшнее казенно-поверхностное, невилированное, в рамках конституционных сентенций представление об этих на-родах-братьях.

Репортажная достоверность, добрая любознательность, историческая объективность, с которыми Рычков описал жизнь многонационального края, малая осведомленность об этих его сочинениях современного читателя предполагают дополнительное цитирование их. Вот как, например, рассказывает он о киргизах: «От натуры они гораздо смышленее и острее, нежели башкирцы; соблюдают опрятность и самое щегольство в своих нарядах… В пище очень они умерены: самая лучшая их еда — мелкорубленное баранье мясо; пьют воду и молоко, а летом больше кумыс, делаемый из кобыльего молока. Прежде никакой хлебной пищи они не знали, но ныне на зимнее время запасают просо, пшеничную муку и пшеницу, которую варят и жарят в масле. По сей их привычке и по склонностям их в жизни можно надеяться, что со временем они гораздо полюдеют и прежнюю дикость (кочевание. — И. У.) оставят. Болезней в них случается очень мало: многие доживают до глубокой старости, не имев никакой почти болезни. В 70, в 80 и в 90 лет старики не редко у них случаются, которых по наружному их виду за столь старых почесть не можно. Может быть, причиною тому самая легкая и умеренная их пища».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Рычков"

Книги похожие на "Рычков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Уханов - Рычков"

Отзывы читателей о книге "Рычков", комментарии и мнения людей о произведении.