Дмитрий Мережковский - Бремя власти: Перекрестки истории

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

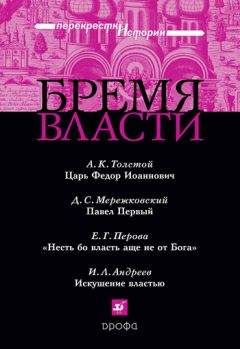

Описание книги "Бремя власти: Перекрестки истории"

Описание и краткое содержание "Бремя власти: Перекрестки истории" читать бесплатно онлайн.

Тема власти – одна из самых животрепещущих и неисчерпаемых в истории России. Слепая любовь к царю-батюшке, обожествление правителя и в то же время непрерывные народные бунты, заговоры, самозванщина – это постоянное соединение несоединимого, волнующее литераторов, историков.

В книге «Бремя власти» представлены два драматических периода русской истории: начало Смутного времени (правление Федора Ивановича, его смерть и воцарение Бориса Годунова) и период правления Павла I, его убийство и воцарение сына – Александра I.

Авторы исторических эссе «Несть бо власть аще не от Бога» и «Искушение властью» отвечают на важные вопросы: что такое бремя власти? как оно давит на человека? как честно исполнять долг перед народом, получив власть в свои руки?

Для широкого круга читателей.

В книгу вошли произведения:

А. К. Толстой. «Царь Федор Иоаннович» : трагедия.

Д. С. Мережковский. «Павел Первый» : пьеса.

Е. Г. Перова. «Несть бо власть аще не от Бога» : очерк.

И. Л. Андреев. «Искушение властью» : очерк.

По мнению зарубежных исследователей, «чужой» для династии потомков Калиты имел еще один смысл – «чужеродный». Так московские правители отдалялись от княжеской «братии» и утверждали свою особость. В итоге же монархам – Рюриковичам и Романовым – надо было балансировать между понятиями «свой» и «чужой», что реально ограничивало российских самодержцев, побуждая играть по неписаным правилам репрезентации себя во власти.

Все эти стереотипы, или, по определению известного историка Ю. Л. Бессмертного, социокультурные представления о власти и властителе [5; 15], чрезвычайно важны для нашей темы. В своем единении эти представления диктовали московским правителям вполне определенную модель поведения. Требования к ней довольно просто сформулировать: надо было соответствовать. Соответствовать массовым представлениям о власти.

Причем лучше не лицедействовать, хотя, случалось, на троне обосновывались и такие, а просто жить. Ведь власть – это не только голое принуждение, опирающееся на закон, суды, армию, жандармерию и полицию. Это еще и фактор культурного принуждения. Все так или иначе затронутые выше понятия-стереотипы – богоизбранность, законность, забота о подданных и попечительство (патернализм), справедливость, милосердие, щедрость – складывались, в конечном итоге, в то, что, современники воспринимали как легитимность власти, воплощенной в образе самодержца. Поэтому для последнего бремя власти – не только в трудностях управления и в принятии решений. Бремя власти – в необходимости постоянно поддерживать и воспроизводить магию самой власти, умножать силу, которая бы поддерживала существующее общественное устройство изнутри. Задача действительно наитруднейшая и ответственная, поскольку крепко связана с тем, что в судостроении называется остойчивостью, т. е. со способностью России идти, не рыская и уж тем более не перевертываясь, своим курсом в бурном море мировой истории.

V

В отечественной историографии о магии власти, ее культурологической составляющей долгое время не принято было рассуждать пространно. В ход шли иные понятия: «наивный монархизм масс», «народный монархизм». Само определение «наивный» придавало проблеме некую незначительность, легкомысленность – а стоит ли вообще она внимания исследователей? Между тем культурологические представления низов, закрепленные традицией и воссоздаваемые самой властью и монархом, упрочивали строй с не меньшей силой, чем все государственные институты и структуры. Чего только стоила для «простецов» евангелическая мудрость: «Царево сердце в руце Божией»? Могла ли в их толковании такая рука ошибиться, а такое сердце не чувствовать? Сознание народа легко обуживало сомнения в справедливости монарха, который, ежели он богоданный и законный, просто изначально не мог быть несправедливым. И если жизнь подталкивала к противоположному заключению, сталкивалала идеал с действительностью, то все обыкновенно завершалось «перетолкованием» этой действительности. Гармония достигалась просто: злоупотребления и несправедливости списывались на происки «изменников слуг». Это они утаивали от государя столь любимую им «правду», а от народа – очередную цареву «золотую грамоту», где давно уже было пожаловано все, о чем прежде молили и просили: воля, земля, благоденствие.

Но это же монархическое сознание хорошо помнило, что сидевший на престоле человек – царь «земной», а не «небесный», что он тленен, слаб плотью и как никто искушаем соблазнами неограниченной власти и вседозволенности. Контраст «небесного» и «земного», мессианского и человеческого – всего того, что сходилось и перемешивалось в государе, пугало заоблачной высокостью царского сана и немощностью человеческой плоти и возможностей. Задавалось: Царь – но Человек. Получалось: Человек – но Царь! Тут уж сочувствие или осуждение слабостей того или иного монарха в исторической памяти и оценке элиты и народа не всегда поддается даже объяснению. Одних осуждали без всякого снисхождения, часто при несовпадении с ими содеянным. Другим – все (или почти все) прощалось. Достаточно назвать одиозную фигуру Ивана Грозного, возведенного в народных песнях в строгого, но справедливого правителя за изведение «злых слуг» и народных мучителей – бояр.

Грозный царь Иван Васильевич слово вымолвил:

«Не делом вы, братцы, хвастаетесь,

Не добром вы, братцы, похваляетесь:

Злато-серебро не откупа,

Скатен жемчуг не оборона,

Чистый бисер не заступа.

Как я, Грозен царь, чем похвастаю:

Вывел я измену изо Пскова,

Вывел я измену из каменной Москвы,

Казанское царство мимоходом взял.

Крестил я порфиру в каменной Москве,

Эту порфиру на себя возложил,

После этого стал Грозный царь!» [54; 75–76]

По-видимому, здесь мы сталкиваемся с еще одним феноменом отечественного мировосприятия, тяготеющим к жестким правителям – Ивану Грозному или Иосифу Сталину. Историки ментальности ищут корни этого явления, в частности, в особенностях религиозного сознания. Издавна большую роль в нем играл Ветхий Завет, где Яхве – бог жестокого возмездия. За любое ослушание он обрушивал «мстительный меч в отмщение за Завет», карая народы тотальным уничтожением. Таким виделся «простецам» и истинный, подобно Ивану IV, царь, беспощадной грозностью своей спасающий всех от прегрешения. Похоже, что и сам Иван разделял это убеждение. Не случайно взгляд новейших исследователей на террор и опричнину, наподобие Страшного суда, устроенного земным наместником над своими грешными подданными, снял многие противоречия в понимании поведения палачей и жертв драматических событий [67; 356–410].

Впрочем, далеко не все были столь смелы в избираемых ролях-амплуа, как царь Иван. Да и сам первый венчанный государь, признававший выше себя лишь Бога [9; 292], испытывал, как известно, приступы опустошительного страха. В минуты раскаянья он ясно видел, что совершает ужасные проступки, за которые придется держать ответ перед Богом. Обратная сторона всякой власти – ответственность – томила многих монархов. Они, как никто, знали о тленности и слабости «божьих наместников». И если для интеллектуалов Средневековья и Нового времени столкновение в монархе человека и помазанника Божьего было предметом умозрительных размышлений, то для самих монархов – самой жизнью. Проблема разрешалась по-разному: покаянием, бегством в частную жизнь, слепым преклонением перед монаршим долгом, который, как нить Ариадны, выводил из самых затруднительных нравственных положений. В этих крайних исходах нередко отражались сердечные муки и душевные метания – плата за невыносимую тяжесть власти. Вот рука двадцатилетнего угасающего (жить осталось меньше двух месяцев), не совершившего ни великого, ни ужасного царя Федора Алексеевича с трудом выводит: «Грешный ЦФ» («Грешный Царь Федор») [57; 403]. И это тоже плата за власть, даровавшая ему столько надежд и заставляющая его, царя, завидовать доле самого распоследнего уездного служилого человека, которому предстояло жить и стареть, стареть и жить…

Вот признание Александра I, отправлявшего, как он уверял себя и всех, не по своей воле, а под давлением дворян, в ссылку Сперанского: «О! Подлецы. Вот кто окружает нас, несчастных государей» [21; 228]. И это тоже плата за власть, беспощадно растоптавшей идеалы молодости и окончательно превратившей его в малодушного и лицемерного монарха.

VI

Средневековое традиционное мировоззрение выдвигало на первый план богоподобность монарха. Народное воображение переводило это сверхъестественное сакральное свойство монарха на понятный низам конкретно-предметный «язык». Во Франции долгое время существовало поверье, что прикосновение королевской руки способно излечить больного, страдающего золотухой. В России – то же ожидание чуда, равнявшего государя со святым, или наличие на теле монарха «царских знаков» (в соответствии с твердым убеждением, что «особость» обязательно должна быть помечена телесно). Эта своеобразная вариация пословицы «Бог шельму метит» давала знать о себе на протяжении нескольких веков, вводя в заблуждение тысячи людей. «Знаки» обыкновенно приравнивали к сакральным или государственным символам: крестам, орлам, коронам.

К ним прибегали многочисленные самозванцы, коих было несметное число в XVII–XVIII и отчасти в XIX веках. Чтобы не создавать удручающего впечатления о вопиющей наивности наших «простецов», заметим, что по аналогичной парадигме действовали самозванцы и в Европе. Так, в конце XVI века, после утраты Португалией независимости, на Пиренеях получила хождение легенда о короле Себастьяне, который должен был вырваться из плена и освободить страну от испанского владычества. На роль Себастьяна претендовало несколько человек (близость Себастьяна и нашего Лжедмитрия не ускользнула от внимания современников, уловивших наступление самозванческой эпохи). Правда, португальцы на «знаки» особо не напирали – зато вычислили точные «антропологические данные», по которым можно будет узнать избавителя: правая (!) кисть больше левой, правая (!) рука длиннее левой и т. д. В ход шла также оттопыренная нижняя губа и большие руки – то были уже всем известные «родовые» отметины Габсбургов, не позволяющие сомневаться в «благородности» происхождения претендента [12; 150]. Все эти представления восходят к одному, сложившемуся в глубокой древности архетипу: посвященный должен был внешне выделяться среди остальных. Чаще – силой и богатырским телосложением, реже – известной асимметричностью и «знаками».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Бремя власти: Перекрестки истории"

Книги похожие на "Бремя власти: Перекрестки истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Мережковский - Бремя власти: Перекрестки истории"

Отзывы читателей о книге "Бремя власти: Перекрестки истории", комментарии и мнения людей о произведении.