Юрий Сафронов - Дневник Верховского

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Дневник Верховского"

Описание и краткое содержание "Дневник Верховского" читать бесплатно онлайн.

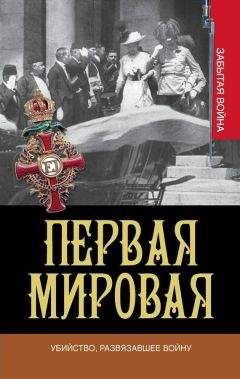

Дневник капитана Генерального штаба Александра Ивановича Верховского является уникальным историческим документом, рассказывающим о том, что именно происходило на Балканах в дни, предшествующие покушению на наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. А.И. Верховский известен не только как автор многочисленных военных трудов, но и книг «Россия на Голгофе» (1918) и «На трудном перевале» (1959).

Материалы дневника позволяют по-новому взглянуть на всемирную трагедию, разыгравшуюся после роковых выстрелов, прозвучавших в городе Сараево 15 (28) июня 1914 г. В книге широко использованы исторические документы, иллюстрации и фотоматериалы из личного архива сестры А.И. Верховского.

В конце 1960-х годов российской историографией был отвергнут тезис академика Н.П. Полетики о России как о зачинщице войны. Была отброшена концепция о полуколониальной зависимости России, о «царизме» как «сторожевом псе имперских интересов», о «наемнике англо-французского капитала». Академик Тарле, напротив, в развязывании войны обвинял только германский империализм, лично Кайзера Вильгельма II, а империалистическую позицию Антанты затушевывал.

Практически все отечественные работы по истории международных отношений несколько десятков лет опирались на ленинскую теорию империализма, значимость которой была показана в исследованиях крупного знатока международных отношений на Балканах профессора Ленинградского государственного университета К.Б. Виноградова, дававшего свое видение проблемы и блестяще доказавшего, что «многие труды западных ученых и их последователей построены на песке»{96}.

Профессор К.Б. Виноградов подверг разгромной критике известный роман B.C. Пикуля «Честь имею. Исповедь офицера российского Генштаба»{97}, который, по мнению профессора, использовал в своей книге измышления Ганса Юсбергера, основанные на трудах перебежчика Богичевича и других западных историков (например, немецкого публициста С. Поссони){98}, писавших в том же ключе.

К.Б. Виноградов писал: «…Когда грянули выстрелы в Сараево, то они стали, конечно, не причиной — как у В.Пикуля, — а великолепным предлогом для начала великой трагедии… Однако столь же ошибочно утверждать, будто генштабисты и дипломаты России весной и летом 1914 года вопреки здравому смыслу собирались немедленно спровоцировать войну…»{99}.

Далее К.Б. Виноградов сообщал о такой фальшивке: «В 1931 году австрийский писатель В. Брем, позже активно служивший нацистам, выпустил роман “Апис и Эсте”. В одной из его сцен Димитриевич-Апис вручает в Белграде оружие Тавро Принципу, а из соседней комнаты выходит русский военный атташе В. Артамонов и благословляет боснийского юношу на убиение герцога из рода Эсте…»{100}.

1943 год. Разгар новой войны. В июльском номере германского журнала «Аусвертиге политик» [Auswartige Politik] с санкции Риббентропа печатается статья «Решающий документ к вопросу об ответственности за войну 1914 года»{101}. Ее автор, австрийский историк Г. Юберсбергер, заявляет: Теперь у нас есть бесспорные доказательства, что Генштаб России, петербургское правительство, вообще русские готовили убийство в Сараево и хотели начать войну. Козырной картой этого автора, — продолжал К.Б. Виноградов, — стал прямой подлог — он изменил текст предсмертного письма Димитриевича таким образом, будто тот сообщал Артамонову о планах покушения…»{102}.

После Первой мировой войны документы сербских архивов довольно быстро вернулись в Белград. Но в 1941 году после нападения немцев на Югославию многие из них вновь были увезены оттуда. С большими трудностями эти документы были возвращены из Австрии и ФРГ в Югославию и было многотомное издание (последний, седьмой том в 1981 году). В 1953 году — фальшивка разоблачена при пересмотре в Югославии Салоникского процесса; в подлинном тексте письма Димитриевич категорически подчеркивал, что не сообщил «господину Артамонову … ничего о… замыслах касательно покушения»{103}.

1958 год. Г. Юберсбергер признается, что его «расшифровка» почерка Аписа была «неправильной»… Но если русские и ни при чем, то сербы остаются злодеями. Об этом сочиняет специальный опус австрийский архивист Ф. Вюртле — «След ведет в Белград» (1975).

«Характеризуя обстановку 1912—1913 годов, герой романа “Честь имею” излагает, — писал К.Б. Виноградов, — такую версию: “Поскольку русский народ войны не хочет”, то и “русская разведка никак не желала вредить Германии или ослаблять ее мощный потенциал. Русский Генштаб, как и его тайная агентура, работал исключительно для того, чтобы предупредить войну в период ее начального вызревания”. Чем не лубочная картинка? Царские шпионы — неизменно именуемые разведчиками — прямо-таки — оберегают вероятного противника! Да и петербургское правительство заботится только об укреплении мира во всем мире!.. Весь этот мистический ансамбль, быть может, связан с тем, что автор разделяет обывательские представления о наличии каких-то “решающих” документов[7], обнаружение которых позволило бы в один миг распутать самые сложные узлы и секреты. А кроме того — если не сохранились столь важные тексты, то открывается простор для фантазий на исторические темы…»{104}.

Все-таки К.Б. Виноградов вынужден был признать, что произведению В. Пикуля уготована большая популярность, и не ошибся: успех романа был огромный.

Некоторые сербские исследователи утверждали, что разгадали главную загадку весьма популярной книги B.C. Пикуля относительно главного героя. Например, при личной встрече В. Пикуля с сербским переводчиком и издателем Чупичем «они много говорили о главном герое, которого, якобы, сербы тоже разгадали»{105}. Однако фамилия главного героя (по сути, собирательным образом таинственного русского героя и был капитан А.И. Верховский) так и не была названа.

В своей критической статье К.Б. Виноградов вступил в заочную полемику и с профессором Н. Полетикой, к тому времени эмигрировавшим, который, по его мнению, «беззаботно повторял ходкие версии германской и австрийской пропаганды о возникновении войны 1914 года». В то же время К.Б. Виноградов обратил внимание, что профессор Полетика в сороковые годы «частично пересмотрел свои взгляды и признавал изъяны своего раннего сочинения о Сараеве»{106}.

После Великой Отечественной войны 1941—1945 годов взгляды руководства Советского Союза (а значит, и советских историков) на эту проблему кардинально поменялись. В 1952 году, в самый разгар «борьбы» с президентом Югославии Тито, в советских образовательных учреждениях учили, что: «повод к войне дали события на Балканах… Убийцы Франца-Фердинанда были членами сербской националистической офицерской организации»{107}.

В конце 1940-х годов появились первые работы академика Ю. Писарева (1916—1993), в которых давалась критика зарубежных исследователей, обвинявших Сербию и Россию в стремлении развязать войну. После распада СССР продолжалось переосмысление советской историографии, начатое еще в годы перестройки. Отмечалось, что одним из первых критиков старых и предложением новых подходов к проблеме выступил Ю. Писарев, который, однако, подчеркивал, что «ленинское положение о происхождении и характере войны сохранило свое значение»{108}.

Генерал-лейтенант НКВД Павел Судоплатов, посвятивший одну из своих книг «памяти жены, боевых товарищей, павших в борьбе с фашизмом, и жертв произвола», писал в предисловии: «Хотим мы того или не хотим, но проходит время, и то, что вчера еще было Великой Государственной Тайной, теряет свою исключительность и секретность в силу крутых поворотов в истории государства и становится общим достоянием — было бы желание знать правду»{109}.

Желание знать правду есть далеко не у всех. Поисками пресловутого «русского следа», как уже отмечалось выше, активно занимались не только зарубежные, но и отечественные ученые, даже отмеченные профессорскими званиями.

В этой в связи может показаться заслуживающим внимания наглядный пример из российской истории. Когда английский король прислал Государыне Екатерине II телескоп Гершеля, она велела принести его из Академии в Царское Село мастеру-самоучке, принятому в Академию за его выдающиеся способности, Кулибину (1735—1818) и одному немцу-профессору. Его поставили в салоне и стали смотреть на луну. Фрейлина В. Головина вспоминала:

«Я стояла за креслом Ее Величества, когда она спросила профессора, открыл ли он что-нибудь новое с помощью этого телескопа.

— Нет никакого сомнения, — отвечал он, — что луна обитаема; там видны долины, леса и постройки.

Государыня слушала его с невозмутимой серьезностью и, когда он отошел, она подозвала Кулибина и тихо спросила:

— Ну, а ты, Кулибин, видел что-нибудь?

— Я, Ваше Величество, не настолько учен, как господин профессор, и ничего подобного не видал.

Государыня с удовольствием вспоминала этот ответ»{110}.

Ознакомившись с «Сербским дневником 1914 года» А.И. Верховского, многие смогут, подражая Кулибину, сказать сторонникам «русского следа»:

— Я не настолько учен, как уважаемые господа профессора, и ничего подобного в «Сербском дневнике» не увидел.

Во всяком случае, на сегодняшний день остается неизвестным, в какой степени Верховский был знаком с ситуацией, связанной с подготовкой террористами покушения на Франца Фердинанда. Никаких сведений об этом в его «Сербском дневнике» не содержится. Правильное решение вопроса в этом случае может вытекать из широких сопоставлений фактов, явлений и сохранившихся подлинных исторических документов. Как говаривал известный литературный персонаж Козьма Прутков, — «Смотри в корень!».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дневник Верховского"

Книги похожие на "Дневник Верховского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Сафронов - Дневник Верховского"

Отзывы читателей о книге "Дневник Верховского", комментарии и мнения людей о произведении.