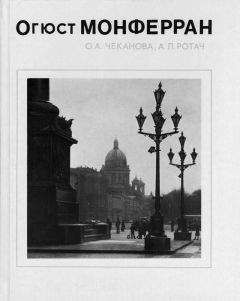

Ольга Чеканова - Огюст Монферран

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Огюст Монферран"

Описание и краткое содержание "Огюст Монферран" читать бесплатно онлайн.

В книге отражены этапы творческой биографии зодчего, смело решавшего градостроительные и сложные технические задачи. Дан подробный анализ работ Монферрана и оценка их с позиций современного искусствоведения. Особое внимание уделено возведению Исаакиевского собора, Александровской колонны, строительству особняков в Петербурге, его пригородах, а также работе в Нижнем Новгороде. Показана роль Монферрана в создании блестящих интерьеров Зимнего дворца до и после пожара 1837 г.

Для архитекторов, искусствоведов и художников-реставраторов.

Одной из проблем было воссоздание мраморных модульонов, поддерживающих карниз. От времени железные крепления корродировали, несколько модульонов весом 130–150 кг упало на землю. Метод, предложенный архитектором А. Л. Ротачом, предполагал замену поврежденных мраморных модульонов более легкими, сделанными из листовой меди (метод, использовавшийся при реставрационных работах 1873–1898 гг.). Когда после тщательного обследования верхолазами двух карнизов оказалось, что более тридцати модульонов находятся в аварийном состоянии, реставраторы заменили их пустотелыми с окраской под цвет мрамора.

Бронзовые горельефы и статуи южного портика очищались от грязи, копоти и голубиного помета (в барельефе «Поклонение волхвов» при очистке было вынуто несколько кубометров голубиного помета), отверстия заделывали прочными решетками.

Шестнадцать колонн южного портика, поврежденных осколками снарядов, были отреставрированы. В конце 1959 г. в лаборатории реставрационных мастерских получили специальные составы нескольких новых мастик на основе синтетических смол, которые оказались гораздо прочнее и эластичнее цементных и позволяли точнее воспроизводить цвет и рисунок реставрируемого камня (до 1959 г. выбоины и трещины в камне, как правило, заделывались мастикой на высокосортном цементном растворе).

Проведение необходимых на первых порах мер по просушке интерьера здания затруднялось тем, что промерзшие за годы войны толстые стены при разности внешней и внутренней температур выделяли влагу. К реставрации можно было приступить только после просушки и проветривания.

С 1947 г. художники Специальных научно-реставрационных производственных мастерских Р. П. Саусен, С. Ф. Коненков, И. У. Моисеев, Н. Д. Михеев, И. И. Михеев и др. во главе с художником И. В. Перцевым начали работы по укреплению стенных росписей собора, находившихся в аварийном состоянии. Обычное укрепление красочного слоя при помощи раствора рыбьего клея было невозможно, так как живопись в соборе выполнена на плотном масляном грунте, в который клей не впитывается, и, следовательно, не может соединить отставшие частицы красочного слоя с грунтом.

Небольшая группа специалистов разработала новую методику реставрации монументальной живописи собора. Реставраторы применили для укрепления красочного слоя воскоканифольную мастику, приготовленную по методике Н. В. Перцева: расплавленный воск выливают в раствор канифоли и перемешивают, после чего жидкую мастику при помощи пульверизаторов наносят на поверхность живописи, которую затем проглаживают теплыми утюгами через бумагу; размягчившаяся мастика проникает во все трещины красочного слоя и прочно соединяет его с грунтом. После того как живописная поверхность очищена от загрязнений, утраченные фрагменты живописного слоя восстанавливают методом тонирования. Таким способом в 1947–1950 гг. была законсервирована живопись на аттике главного алтаря, приделах св. Екатерины и Александра Невского. В последующие четыре года живопись центрального нефа, главного алтаря и обоих приделов полностью восстановили. К 1963 г. завершили работы по реставрации росписей барабана купола и западной части собора.

В 1960-е гг., чтобы решить другую, не менее сложную задачу — изыскать способ для восстановления сцепления между штукатуркой и кладкой стены, сотрудники кафедры строительных материалов ЛИСИ предложили вводить в полости, образовавшиеся между кирпичной кладкой и штукатурным слоем, раствор, приготовленный на молотой негашеной извести (извести-кипелке), который отличается чрезвычайной быстротой схватывания и твердения, а также большой прочностью, причем эти процессы происходят без доступа воздуха и, следовательно, могут беспрепятственно протекать под слоем штукатурки [10, с. 266].

Следующим этапом работ была расчистка росписей и их реставрация. Для воссоздания многих утраченных фрагментов росписей необходимо было обратиться к авторским эскизам и картинам. Часть из них обнаружили в фондах Музея Академии художеств и Русского музея. Постижение авторской манеры художника требовало от реставраторов особенно тщательной проработки и многократного повторения оригинала с целью максимального приближения к первоисточнику. В некоторых случаях, когда утраты оказывались особенно серьезными, а авторских эскизов или картонов не находили, как это было с росписью Ф. А. Бруни «Сотворение мира», приходилось прибегать к методам аналогий, используя картоны того же автора для других картин. Подобные проблемы возникли и при реставрации росписей барабана купола по авторским эскизам К. П. Брюллова. Обращение к авторским эскизам, использование метода аналогий, тщательное изучение оригиналов с целью их более точного воспроизведения — все это было свидетельством нового научного подхода к реставрации, который начал формироваться в первые послевоенные годы. В последующие десятилетия метод научной реставрации стал определяющим для всей реставрационной практики.

Для выполнения большого объема реставрационных работ по камню в интерьере, где наряду с белым итальянским и искусственным мрамором использовались порфир, слоистый сланец, малахит, лазурит и другие породы, применялись индивидуально разработанные методики для каждого вида камня или каждого отдельного случая. Так, для цветных мраморов приготавливали мастики, состоящие из эпоксидных смол, пластификатора — дибутилфталата, отвердителя — полиэтиленполиамина и наполнителей — мраморной муки и пигментов. Если же реставрировалась облицовка из белого серавецкого мрамора, то использовалась более светлая мастика на основе другой синтетической смолы — полибутилметакрилата, растворенного в кенлоле, к которому добавлялась та же мраморная мука. Мастика наносилась на мрамор металлическими шпателями после первой грубой шлифовки. В интерьере Исаакиевского собора впервые для реставрации применялась мастика на основе синтетических смол.

Реставрация мозаик, размещенных в иконостасах собора, не представляла особых трудностей. Специфические свойства этого вида искусства обеспечили ему относительно лучшую сохранность. Смальта выдержала блокадные испытания, и все же состояние мозаик было неравнозначным. Больше всего в реставрации нуждались мозаики в парусах барабана купола. В частности, на юго-восточном («Евангелист Матвей») и северо-западном («Евангелист Иоанн») пилонах разошлись швы, заделку которых должны были осуществить еще в 1914–1917 гг., но этого не сделали, и поэтому возникла коррозия металлических элементов. Реставрационные работы в послевоенное время свелись к тому, что смальты были промыты, протерты войлоком и фетром, а швы заделаны тонированным воском. Проведение сложных реставрационных работ, вызванных продолжающейся коррозией, потребовало укладки бетона в промежутки между мозаикой и стеной. Работы велись до 1949 г.

В годы войны пострадало также лепное убранство собора. Завершающим этапом его восстановления была позолота, ее наносили на слой масляного лака «мордана», которым покрывались восстановленные гипсовые элементы декора. Руководила работами научный сотрудник Специальных научно-реставрационных мастерских Л. И. Васильева.

Для реставрации мраморной облицовки, во многих местах имевшей выбоины, трещины и отдельные утраты, требовалась специальная технология. В результате был разработан новый материал — синтетическая эпоксидная смола вместо цементного раствора.

Панорама города

В особенно тяжелом состоянии оказался витраж, установленный в окне главного алтаря. Его реставрация доставила много хлопот. Уникальное произведение площадью 28,5 кв. метров изготовлено в 1841–1843 гг. в Мюнхене и состоит из многочисленных деталей, вырезанных из цветного стекла, расписанных специальными красками и обожженных в муфельной печи. Во время обжига краски припаивались к стеклу, затем фигурные куски стекла соединяли свинцовыми прокладками в большие квадратные рамы, которые и устанавливались в оконном переплете. В результате повреждений некоторые стекла в рамах оказались разбитыми и их пришлось создавать заново. Кроме того, большое количество стекол получило трещины. Всего в витраже было повреждено более 8,5 кв. метров стекла с изображением облаков, части плаща Христа с золотым шитьем и другие детали. При реставрации необходимо было воссоздать витраж из двухслойного стекла, окрашенного в разные цвета. Так, для передачи оттенков неба отбирали стекла с синим нижним и желтым верхним слоем, а плащ Христа был исполнен из красно-желтого стекла. Для того, чтобы воспроизвести золотое живописное шитье плаща, верхний красный слой осторожно снимали абразивами, и обнажившийся желтый слой создавал нужный узор. С получением цветного стекла была решена лишь часть задачи — предстояло еще расписать его стекольными красками и подвергнуть обжигу. Эту сложную работу выполнила преподаватель кафедры стекла и керамики Высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной Е. В. Попова с помощью специалистов из Экспериментальных мастерских училища.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Огюст Монферран"

Книги похожие на "Огюст Монферран" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ольга Чеканова - Огюст Монферран"

Отзывы читателей о книге "Огюст Монферран", комментарии и мнения людей о произведении.