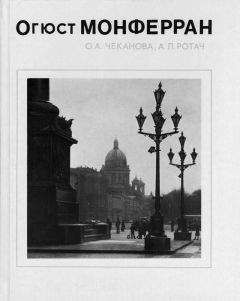

Ольга Чеканова - Огюст Монферран

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Огюст Монферран"

Описание и краткое содержание "Огюст Монферран" читать бесплатно онлайн.

В книге отражены этапы творческой биографии зодчего, смело решавшего градостроительные и сложные технические задачи. Дан подробный анализ работ Монферрана и оценка их с позиций современного искусствоведения. Особое внимание уделено возведению Исаакиевского собора, Александровской колонны, строительству особняков в Петербурге, его пригородах, а также работе в Нижнем Новгороде. Показана роль Монферрана в создании блестящих интерьеров Зимнего дворца до и после пожара 1837 г.

Для архитекторов, искусствоведов и художников-реставраторов.

На основании данных обследования и испытаний комиссия заключила, что прочность кирпичной кладки пилонов на уровне камер и ниш обеспечивает надежность дальнейшей эксплуатации здания. Прочность кладки превышала ее напряженное состояние, определенное компенсационным методом. Стабилизацию деформации подтвердило состояние старых маяков, установленных в местах расположения трещин, оно свидетельствовало об отсутствии разрушения кладки. В заключении комиссии говорилось, что «трещины, обнаруженные в кладке, в местах прозвучивания, не обладают сквозным характером и на глубине 100 сантиметров от поверхности пропадают». Далее были определены характер и причины появления трещин: «Вероятно, трещины возникли в результате физико-механических свойств кирпичной кладки и гранитных прокладных рядов, а также тепловлажностного режима в здании».

Сквозное прозвучивание подтвердило мнение ленинградской общественной экспертизы о монолитности пилонов и опровергло гипотезу о наличии сквозных трещин: «…пилоны здания представляют собой конструкцию, прочность которой сравнительно постоянна в различных точках».

Такое заключение не давало повода успокоиться. Отказавшись от реконструкции, предложенной двумя институтами, специалисты-реставраторы разработали методику проведения наиболее полного и тщательного ремонта, аналогично тому, как это было осуществлено в соборе св. Павла в Лондоне в 1932 г. Прежде всего необходимо было произвести инъецирование трещин. Метод инъецирования трещин в сводах Исаакиевского собора частично применялся еще в 1939 г. и дал блестящие результаты, так же как при укреплении стен звонницы собора Богоявленского монастыря и стен в одностолпной палате трапезной Андроникова монастыря в Москве в 1946–1949 гг.

Несмотря на то что комиссии двух институтов не представили практически приемлемых методов ликвидации повреждений в несущих конструкциях здания, проведенные исследования позволили определить прочность основания и фундаментов, установить прекращение осадки здания, наличие вибрации здания и получить нивелировочные данные отклонения колонн от вертикали. Таким образом, работа комиссий способствовала продолжению исследований трещин в пилонах с помощью неразрушающих методов и подтвердила предположение об отсутствии сквозных трещин в пилонах.

При всех недостатках заключений обеих комиссий их материалы можно считать ценным вкладом в науку, так как проблемы прочности здания собора еще не раз будут волновать будущие поколения специалистов и исследователей.

* * *

Как уже отмечалось, реставрационные работы в соборе, начало которых относится к 1840-м гг., в течение XIX и начала XX в. были связаны главным образом с обследованием и укреплением основных несущих конструкций. Что касается фасадов и интерьера, то их последовательная научная реставрация стала производиться лишь в конце 1920-х гг., после того как здание в результате использования не по прямому назначению и отсутствия надлежащих охранных мер пришло в запустение. Превращение его с 1931 г. в Государственный антирелигиозный музей, а с 1937 г. в Историко-художественный музей способствовало проведению в нем научных исследований и реставрационных работ [9, с. 132].

Тяжелым испытанием для здания, как и для многих архитектурных памятников города, явилась Великая Отечественная война. В период, предшествовавший наступлению ленинградской блокады, принимались неотложные меры по сохранению архитектурных и художественных ценностей Ленинграда. В июле начались маскировочные работы по укрытию высотных элементов в панораме города. Пять куполов Исаакиевского собора получили защитную окраску, под которой была надежно скрыта позолота. Собор стал местом хранения художественных ценностей и музейных экспонатов, вывезенных из пригородных дворцов-музеев в Ленинград, где они хранились до окончания войны. Поэтому задача защиты и сохранения здания становилась еще более ответственной.

Несмотря на принятые меры здание собора значительно пострадало от бомбежек, артиллерийских обстрелов, сырости и холода. Был нанесен ущерб как внешнему состоянию собора, так и его интерьеру. Первые повреждения появились уже в первые месяцы войны. 29 октября 1941 г. у северо-западного угла здания Исаакиевского собора разорвался снаряд. Осколки его повредили мраморную облицовку северного фасада и гранитные колонны портика на глубину 10–15 сантиметров, взрывной волной были выбиты стекла в окнах. 14 мая 1942 г. снаряд пробил медную кровлю и разорвался на своде малого юго-западного купола. 25 января 1943 г, у здания разорвалась авиабомба и взрывной волной выбило стекла уникального витража в алтарном окне. Осколки бомб и снарядов повредили медную кровлю, через пробоины в кровле внутрь здания проникли атмосферные осадки.

Отопительная система собора бездействовала с начала войны. От сырости и холода сохранность многих элементов декоративного убранства интерьера собора оказалась в тяжелом состоянии: на мраморной облицовке стен и пилонов образовалась сеть крупных и волосных трещин, появилось множество раковин и выбоин; зеркально полированный мрамор покрылся глубоко въевшейся грязью и копотью; от сырости и протечек погибла часть золоченой лепки на сводах собора, а на сохранившейся лепке позолота ссыпалась вместе с левкасом; разрушилась облицовка из искусственного мрамора внутри барабана купола и на стенах выше карниза. В особенно тяжелом состоянии находились росписи на стенах и сводах, исполненные маслом по сухой штукатурке, нанесенной на кирпичную кладку: красочный слой повсеместно шелушился и осыпался; на тех участках, где были сильные протечки, штукатурка обваливалась вместе с живописью. Так погибли росписи «Иосиф Аримофейский» и «Иосиф Обручник» в парусах малого северо-восточного купола, некоторые фрагменты плафона «Страшный суд» работы Ф. А. Бруни. На стенах главного алтаря штукатурка от сырости утратила сцепление с кирпичной кладкой, отошла от стены и могла в любой момент обрушиться вместе с нанесенной на нее живописью [10, с. 262].

Панорама города с видом на Исаакиевский собор

Реставрация интерьера собора началась в первые послевоенные годы. В 1946 г. из собора вывозят экспонаты центрального хранилища и Специальные научно-реставрационные производственные мастерские Главного архитектурно-планировочного управления приступили к восстановительным работам в здании. Возглавил работу архитектор А. Л. Ротач, посвятивший этому памятнику многие годы напряженного творческого труда. Проблем и сложностей в решении исследовательских, проектных и практических задач было много.

Первоочередные восстановительные работы начались со снятия маскировочной защитной окраски золоченых куполов собора и реставрации южного фасада здания, купола и кровли. Очищенную золоченую поверхность необходимо было промыть спиртовой эмульсией и протереть сукном и войлоком. В повторном золочении купол не нуждался, так как сделанная «через огонь» первоначальная позолота оказалась достаточно прочной.

При ремонте поврежденной осколками бомб и снарядов кровли листы покрытия частично заменили новыми медными листами, которые соединили между собой методом аргонодуговой сварки, обеспечивающим высокую прочность сварочного шва.

Часто вопросы, возникавшие при реставрации собора, превращались в определенную проблему, решение которой каждый раз требовало серьезного научного и новаторского подхода. Это объяснялось тем, что для полноценной реставрации собора, являвшегося для своего времени уникальным сооружением, необходимо было в современных условиях во многих случаях возродить уже утраченные технологии и методы производства самых разнообразных работ. Не всегда удавалось, а порой и не представлялось целесообразным возрождать те приемы и секреты мастерства, которые можно было без ущерба для памятника заменить новейшими способами реставрации с использованием некоторых, в своем роде уникальных, материалов и методик.

Одной из проблем было воссоздание мраморных модульонов, поддерживающих карниз. От времени железные крепления корродировали, несколько модульонов весом 130–150 кг упало на землю. Метод, предложенный архитектором А. Л. Ротачом, предполагал замену поврежденных мраморных модульонов более легкими, сделанными из листовой меди (метод, использовавшийся при реставрационных работах 1873–1898 гг.). Когда после тщательного обследования верхолазами двух карнизов оказалось, что более тридцати модульонов находятся в аварийном состоянии, реставраторы заменили их пустотелыми с окраской под цвет мрамора.

Бронзовые горельефы и статуи южного портика очищались от грязи, копоти и голубиного помета (в барельефе «Поклонение волхвов» при очистке было вынуто несколько кубометров голубиного помета), отверстия заделывали прочными решетками.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Огюст Монферран"

Книги похожие на "Огюст Монферран" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ольга Чеканова - Огюст Монферран"

Отзывы читателей о книге "Огюст Монферран", комментарии и мнения людей о произведении.