Людмила Сараскина - Достоевский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

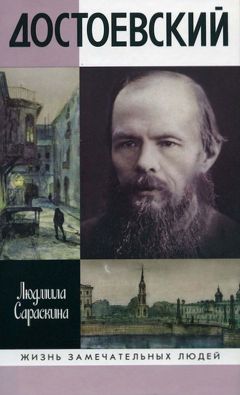

Описание книги "Достоевский"

Описание и краткое содержание "Достоевский" читать бесплатно онлайн.

"Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он - самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира". Это слова Н.Бердяева, но с ними согласны и другие исследователи творчества великого писателя, открывшего в душе человека такие бездны добра и зла, каких не могла представить себе вся предшествующая мировая литература. В великих произведениях Достоевского в полной мере отражается его судьба - таинственная смерть отца, годы бедности и духовных исканий, каторга и солдатчина за участие в революционном кружке, трудное восхождение к славе, сделавшей его - как при жизни, так и посмертно - объектом, как восторженных похвал, так и ожесточенных нападок. Подробности жизни писателя, вплоть до самых неизвестных и "неудобных", в полной мере отражены в его новой биографии, принадлежащей перу Людмилы Сараскиной - известного историка литературы, автора пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам.

Достоевский никогда не преуменьшал своего увлечения социалистическими учениями. «Я застал его страстным социалистом, — писал он о Белинском. — В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял всё учение его». Страсть, подогреваемая парижскими баррикадами и бурными пятничными собраниями, накалялась и требовала выхода, а критика крепостничества нуждалась в политических выводах. Как бороться с системой — через бунт или путем морального воздействия на общество? Единого ответа не было.

«Иные высказывали мнение, — писал Милюков, участник кружков Плещеева и Дурова, куда ходил и Достоевский, — что ввиду реакции, вызванной у нас революциями в Европе, правительство едва ли приступит к решению этого дела и скорее следует ожидать движения снизу, чем сверху. Другие, напротив, говорили, что народ наш не пойдет по следам европейских революционеров и, не веруя в новую пугачевщину, будет терпеливо ждать решения своей судьбы от верховной власти.

В этом смысле с особенной настойчивостью высказывался Ф. М. Достоевский»31. Милюков вспоминал, с каким воодушевлением и акцентом на второй строке читал однажды Ф. М. пушкинские стихи: «Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный / И рабство падшее по манию царя, / И над отечеством свободы просвещенной / Взойдет ли наконец прекрасная заря?» «Когда при этом кто-то выразил сомнение в возможности освобождения крестьян легальным путем, Ф. М. Достоевский резко возразил, что ни в какой иной путь он не верит»32.

Но вот А. И. Пальму запомнился другой случай. Когда однажды спор об освобождении крестьян коснулся вопроса: «Ну а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе как через восстание», — то Достоевский, «с своею обычною впечатлительностью воскликнул: “Так хотя бы чрез восстание!”». И все же в романе «Алексей Слободин» (спустя много лет Пальм признался О. Ф. Миллеру, что в лице Слободина запечатлены черты молодого Достоевского) герой в момент горячего политического спора говорит: «Освобождение крестьян несомненно будет первым шагом в нашей великой будущности», но вопросы власти его не занимают: «Я не верю в полезность игры в старые политические формы»33.

Социальная страсть Достоевского была иной, чем у большинства петрашевцев, упорных проповедников социализма, которых Ф. М. считал честными фантазерами. Жизнь в икарийской коммуне представлялась ему противнее всякой каторги. Перспектива очутиться в фаланстере, выстроенном Петрашевским (не говоря уже о фалангах Фурье), была для автора

«Бедных людей» столь же неприемлема, сколь и для отчаявшихся деморовских мужиков, которые устроили костер из бревен, плугов, ухватов и горшков, лишь бы не стать подопытным материалом для барина-экспериментатора. Линия раздела, как ее уже тогда видел Достоевский, проходила между социальным духом и социальной механикой, и симпатии Ф. М. всецело были на стороне духа. В этом смысле у Жорж Санд, на которую Белинский обрушивал потоки брани, называя мещанским писателем, Достоевский видел больше социализма, чем в социалистических кружках: «Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно (даже до бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою...»

В глазах Достоевского Жорж Санд была «одной из самых полных исповедниц Христовых, сама не зная о том». Петрашевский же, сторонник «муравьиной необходимости», на многих производил отталкивающее впечатление, поскольку глумился над верой. Крайний либерал и радикал, атеист, социалист и республиканец, он проповедовал «какую-то смесь антимонархических, даже революционных и социалистических идей не только в кружках тогдашней интеллигентной молодежи, но и между сословными избирателями городской думы», — писал Семенов-Тян-Шанский, подчеркивая, что в кружке не считали Петрашевского сколько-нибудь серьезным и основательным человеком.

Да и Белинский, еще раньше, до пятниц, обращая автора «Бедных людей» в свою веру, начинал «прямо с атеизма»: «Как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма...» Пройдет 20 лет, но с такой же болью будет вспоминаться случай, когда Белинский в ажиотаже спора грязно бранил Христа. «Этот человек ругал мне Христа по-матерну, а между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом для сравнения...» Не щадил Белинский и «низложенного» Достоевского, особенно в пункте его «наивного» христолюбия. Трудно было забыть жалящие слова критика: «Каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него [Достоевского] всё лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек... поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества... Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними». «О той же самой бешеной выходке Белинского говорил мне Ф. М. года за три до своей смерти — говорил с тем же неугасшим с годами негодованием»34, — писал Миллер.

О том, что в век разума, науки и железных дорог Спаситель, согласно Белинскому, примкнет к социалистам и пойдет за ними, Достоевский, должно быть, не раз вспоминал на пятничных собраниях. Но можно ли было себе представить хоть на мгновение, что и здесь «Христос среди нас»? За время общения с петрашевцами Ф. М. не раз бывал свидетелем лихого богохульства. «Особенно обращал на себя внимание обычай разговляться в Страстную пятницу, и это происходило (как говорили тогда) уже несколько лет посреди Петербурга»35, — вспоминала Н. А. Огарева-Тучкова. «В пятницу на Страстной неделе, — писал и Семенов-Тян-Шанский, — он [Петрашевский] выставлял на столе, на котором обыкновенно была выставляема закуска, кулич, пасху, красные яйца и т. п.». Религия вредна, говорили здесь; она подавляет разум и заставляет человека быть добрым из страха наказания. Подвергали сомнению достоверность книг Священного Писания, называли их апокрифическими, написанными не апостолами, слушавшими учение Христа, а позднейшими лидерами касты духовенства, «жаждавшего забрать в свои руки власть»36.

На пятничных собраниях толковали, что с помощью науки нельзя положительно доказать ни бытия Божия, ни его небытия — и то и другое только гипотеза. Богословие называлось бреднями, вышедшими из монашеских клобуков. Утверждалось, что сам Иисус Христос — не Бог, а простой человек, «такой же, как и мы, но гениальный и посвященный в таинства наук, нововводитель, умевший воспользоваться своим положением»37. В одной из найденных у Петрашевского речей Иисус Христос был назван демагогом, неудачно кончившим свою карьеру; ему, впрочем, возражали: почему же неудачно, если учение завоевало весь мир?

Согласно действовавшим законам такие речи не сулили ничего хорошего. Cтатья 142 Свода военных постановлений (на нее будет опираться приговор военного суда над петрашевцами) гласила: «Кто возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, или на Пресвятую Матерь Божию, Деву Марию, или на честный крест, или поносит службу Божию и церковь православную и ругается Св. Писанию и Св. Таинствам и в том явно изобличен будет, тот подвергается лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу, а сверх того и публичному церковному покаянию». Статья 144 добавляла:

«Кто, слыша таковое хуление, благовременно о том не донесет, тот почитается участником в сем преступлении и подлежит наказанию, смотря по вине». Статьи 183 и 184 Уложения о наказаниях разъясняли: учинивший преступление не в церкви, но в публичном месте или при собрании, более или менее многолюдном, приговаривается к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу на заводах на время от шести до восьми лет. Учинивший же преступление хотя и «не публично, но при свидетелях, с намерением поколебать их веру или произвести соблазн», также приговаривался к лишению всех прав состояния и к ссылке на поселение в отдаленнейших местах Сибири38.

...В октябре по просьбе Петрашевского с обещанным докладом выступил наконец и Спешнев. Свой дебют он запомнил так: «В октябре месяце начал было излагать на собрании религиозный вопрос и прочитал только одну лекцию, которая показалась, кажется, и суха и коротка, так что не решался уже более распространять своих иррелигиозных идей и предпочел лучше совсем не делать изложений, а писать для себя»39. Николай Александрович Момбелли, 25-летний поручик лейб-гвардии Московского полка, утверждал, что Спешнев «в своем чтении о религии ни слова не говорил, а рассуждал исключительно о метафизике и чрезвычайно отвлеченно», но обещал впредь толковать о религиях «в историческом и философическом смыслах»40. Ханыков вспомнил выступление Спешнева чуть иначе. «Спешнев объявил, что будет говорить о религиозном вопросе с точки зрения коммунистов; что возбудило во мне, в господах Дебу и Петрашевском большое любопытство, ибо, держась противного учения, мы готовили опровержения. Но по неизвестной мне причине, после довольно неопределенного введения в этот вопрос, сделанного им на двух вечерах, он более не говорил о нем»41.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Достоевский"

Книги похожие на "Достоевский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Людмила Сараскина - Достоевский"

Отзывы читателей о книге "Достоевский", комментарии и мнения людей о произведении.