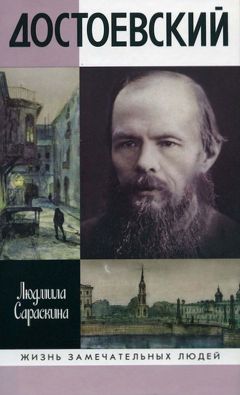

Людмила Сараскина - Достоевский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Достоевский"

Описание и краткое содержание "Достоевский" читать бесплатно онлайн.

"Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он - самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира". Это слова Н.Бердяева, но с ними согласны и другие исследователи творчества великого писателя, открывшего в душе человека такие бездны добра и зла, каких не могла представить себе вся предшествующая мировая литература. В великих произведениях Достоевского в полной мере отражается его судьба - таинственная смерть отца, годы бедности и духовных исканий, каторга и солдатчина за участие в революционном кружке, трудное восхождение к славе, сделавшей его - как при жизни, так и посмертно - объектом, как восторженных похвал, так и ожесточенных нападок. Подробности жизни писателя, вплоть до самых неизвестных и "неудобных", в полной мере отражены в его новой биографии, принадлежащей перу Людмилы Сараскиной - известного историка литературы, автора пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам.

Несомненно, «успехом» в конце 1847-го могла называться деятельность комиссии графа П. Д. Киселева, «начальника штаба по крестьянской части»: в ноябре вышел закон, разрешавший крестьянам выкупать себя в случае продажи помещиком имения с торгов. «Государь император вновь и с большею против прежнего энергиею изъявил свою решительную волю касательно этого великого вопроса»19, — утверждал Белинский в том же письме Анненкову, цитируя слова Николая I из речи перед смоленским дворянством: «Земли принадлежат нам, дворянам, по праву, потому что мы приобрели ее нашею кровью, пролитою за государство; но я не понимаю, каким образом человек сделался вещью, и я не могу себе объяснить этого иначе, как хитростию и обманом, с одной стороны, и невежеством — с другой. Этому должно положить конец. Лучше нам отдать добровольно, нежели допустить, чтобы у нас отняли. Крепостное право причиною, что у нас нет торговли, промышленности».

В тот момент казалось, что образ мыслей верховной власти лишает всякого смысла усилия «врагов успеха»; вряд ли ктонибудь из посетителей пятниц стал бы оппонировать намерению царя положить конец крепостному праву. Сам Белинский, в июле 1847-го отославший Гоголю резкое письмо, убеждал писателя в том же, о чем говорили наверху, — в необходимости отмены крепостного права. Спешнев покажет на следствии, что всегда желал уравнения в правах крепостного сословия с другими, развития образованности в народе, но думал, что и правительство идет по этому пути... Когда в 1848 году он услышал, что вопрос заморожен, понял, что «откладывать этот вопрос значит добровольно подготовить в России единственный возможный предмет народного восстания, в котором погибнет вековой труд Петра Великого и его преемников»20.

Предсказание Белинского о дерзких глупостях одних и гибельных мерах других не замедлило сбыться. В феврале 1848-го Петрашевский составил записку о предоставлении права купеческому сословию покупать населенные имения, причем крестьяне становились бы временно обязанными, как это и следовало из указа 1842 года. Меры переходного характера, предложенные для обсуждения на собрании петербургских дворян в начале марта, все же выходили из указанных пределов, и инициатива автора, попав в контекст февральских событий, вызвала подозрение: записка, литографированная в двухстах экземплярах, не была допущена к обсуждению и привлекла внимание высшего начальства.

«Собрание сведений о Петрашевском, по высочайшему повелению, началось в марте 1848 года. Министру внутренних дел приказано было снестись с шефом жандармов, для надлежащего разъяснения содержания и смысла литографированной записки. Вследствие чего, по обоюдному их согласию, собрание этих сведений было возложено на меня»21. 10 марта действительному статскому советнику И. П. Липранди был поручен надзор за Петрашевским, причем агенты Третьего отделения не должны были участвовать в этом деле совсем (шеф жандармов граф Орлов высказал пожелание, чтобы его люди ничего не знали «во избежание столкновения»).

Так началось бесславное предприятие Липранди, к началу 1840-х сменившего Одессу на Петербург и сумевшего из служебного преследования раскольников сделать выгодную статью дохода. «Это была для него золотая россыпь, из которой он хищнически добывал драгоценный металл. Жадный к деньгам, он не гнушался никаким делом»22. Политические увлечения молодых людей должны были стать разменной картой гораздо большего честолюбца, чем все они вместе взятые: именно этот «приятель Пушкина» и возьмет их всех через год с малым.

Меж тем брожение в умах усиливалось; пятничные сходки продолжались. «Опасные люди», по-видимому, не чувствовали опасности и не подозревали о начавшейся слежке. С начала 1848 года на пятницах появилось множество новых лиц: поручик Конно-гренадерского полка Н. П. Григорьев; К. М. Дебу (младший брат И. М. Дебу), переводчик Азиатского департамента; штабс-капитан Генерального штаба П. А. Кузмин, студент П. Н. Филиппов (Достоевский познакомился с ним летом в Парголове); сибирский золотопромышленник Р. А. Черносвитов. Петрашевский собирался упорядочить собрания, ввести регламент и повестку дня, Спешнев предложил выбирать председателя, который бы, следя за распорядком, звонил в колокольчик.

Едва европейский гром расслышали в Петербурге и создали комитет «для обуздания литературы на будущее время», общественный климат стал еще суровее. Все происходило по сценарию, о котором накануне писал Белинский. В апреле А. В. Никитенко констатировал: «Панический страх овладел умами. Распространились слухи, что комитет особенно занят отыскиванием вредных идей коммунизма, социализма, всякого либерализма, истолкованием их и измышлением жестоких наказаний лицам, которые излагали их печатно или с ведома которых они проникли в публику... Ужас овладел всеми мыслящими и пишущими. Тайные доносы и шпионство еще более усложняли дело. Стали опасаться за каждый день свой, думая, что он может оказаться последним в кругу родных и друзей...»23 Но еще сильнее, чем страх, был безрассудный энтузиазм — посетителями пятниц не соблюдалась даже простая осторожность. Энгельсон писал о впечатлении, которое произвели известия из Франции на его близких друзей: «В кофейнях Излера и Доминика публика вырывала друг у друга газеты; собирались в группы и кто-нибудь громко читал известия, потому что не хватало терпения ждать своей очереди. Тому, кто знает угрюмую чопорность петербуржцев, этот простой факт может показаться невероятным. Молодежь, и особенно друзья Петрашевского, бросилась в лихорадочную деятельность. Нельзя было оставаться в границах обычного благоразумия.

Почти на глазах у царя, в четырех местах, были установлены периодические собрания»24.

В марте, в самый разгар «лихорадки», Петрашевский, придя к Спешневу, выбранил пятничное общество, назвав его мертвечиной, и посетовал, что никто ничего не знает, учиться не хочет, споры ни к чему не ведут, основные понятия до кружковцев не доходят. Встречи проходили теперь и у Спешнева, который однажды, находясь в гостях у Плещеева, предложил литературной компании попробовать печататься за границей. Всё это больше походило на экзамен — он был уверен, что пишущая публика испугается. Достоевский как раз и был одним из тех, кому предложение «показалось невозможным по многим причинам», и показания Спешнева это подтвердили.

Николай Александрович признался, что очень смутил литераторов: они уклончиво ответили, что если до осени ничего не пришлют, то, значит, не хотят. В тот момент он и сам не знал, как исполнить свое намерение, ибо связей с заграницей давно никаких не имел; и поскольку никто ничего не прислал, вопрос был закрыт. Данилевский вскоре вовсе отошел от общества и к радикальной идеологии стал относиться скептически, подозревая, что русский нигилизм не самобытен, а подражателен, висит в воздухе и есть явление карикатурное. Вслед за Данилевским одумались и некоторые другие.

В мае сезон был закрыт, народ разъехался по деревням и дачам. В начале июня в Петербурге разразилась холера, «ужас повсюду царствовал в течение целого лета... Вести из города ежедневно приходили печальные, особенно с половины июня и до последних чисел июля»25. Достоевский спасался от холеры в Парголове, живя на даче вместе с семьей брата Михаила. Здесь же гостил и Коля, навещал братьев и Андрей, только что выпущенный из училища, — сразу по приезде он застал в Парголове первый случай заболевания холерой: «С больным случился припадок на улице, и брат Федор сейчас кинулся к больному, чтобы дать ему лекарства, а потом и растирал, когда с ним сделались корчи».

Но Достоевский, кажется, не думал о холере. Панаева, проводившая в Парголове лето, писала, что не раз видела его вместе с сумрачным бородатым человеком, который всегда ходил в плаще, широкополой шляпе и с толстой палкой. «Частые сборища молодежи у Петрашевского были известны всем дачникам. Его можно было встретить на прогулках, окруженного молодыми людьми». У дачников Панаевых Ф. М. не только не бывал, но даже не кланялся при встречах. Некрасов и Панаев «удивлялись таким выходкам Достоевского».

Добрый доктор Яновский, изображая своего друга в самых возвышенных тонах, найдет великодушное объяснение опасному тяготению молодого писателя к «обществу пятниц»: «Посещая своих друзей и приятелей по влечению своего любящего сердца и бывая у Петрашевского по тем же самым побуждениям, он вносил с собою нравственное развитие человека, в основание чего клал только истины Евангелия, а отнюдь не то, что содержал в себе социал-демократический устав 1848 года».

Но это была далеко не вся правда.

Глава вторая

«ГРУСТНОЕ, РОКОВОЕ ВРЕМЯ...»

Весной 1848 года Францию по-прежнему лихорадило: революция переживала заключительную фазу, время социальных иллюзий истекло. На выборах в Учредительное собрание (23—24 апреля) левые радикалы и социалисты потерпели поражение. 4 мая открылись заседания Учредительного собрания; 15 мая рабочая демонстрация, добивавшаяся его роспуска, окончилась провалом и арестом вождей. Волнения низов, недовольных безработицей и низким уровнем жизни, стихийно возникавшие на улицах, пресекались национальной гвардией. Снова Париж был в баррикадах; 23—26 июня начались беспорядки, переросшие в восстание, и в город ввели войска под руководством военного министра Луи Эжена Кавеньяка. Сперва генерал пытался убедить восставших, что у народа и власти есть общий враг — радикалы. «Придите к нам как раскаявшиеся братья, покорные закону, — призывал он, — республика всегда готова принять вас в свои объятия!» Однако беспорядки усиливались, и приказ о их подавлении вступил в действие. При взятии мятежных предместий Ла-Тампль и Сент-Антуан было убито и казнено 11 тысяч человек. Кавеньяка, получившего диктаторские полномочия, называли спасителем цивилизации; Николай I прислал ему поздравительную телеграмму. Реформы, начатые временным правительством, были приостановлены, радикальные газеты и политические клубы закрыты.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Достоевский"

Книги похожие на "Достоевский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Людмила Сараскина - Достоевский"

Отзывы читателей о книге "Достоевский", комментарии и мнения людей о произведении.