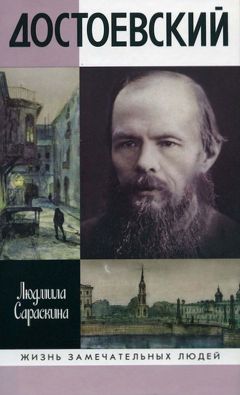

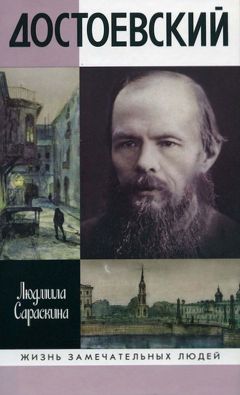

Людмила Сараскина - Достоевский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Достоевский"

Описание и краткое содержание "Достоевский" читать бесплатно онлайн.

"Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он - самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира". Это слова Н.Бердяева, но с ними согласны и другие исследователи творчества великого писателя, открывшего в душе человека такие бездны добра и зла, каких не могла представить себе вся предшествующая мировая литература. В великих произведениях Достоевского в полной мере отражается его судьба - таинственная смерть отца, годы бедности и духовных исканий, каторга и солдатчина за участие в революционном кружке, трудное восхождение к славе, сделавшей его - как при жизни, так и посмертно - объектом, как восторженных похвал, так и ожесточенных нападок. Подробности жизни писателя, вплоть до самых неизвестных и "неудобных", в полной мере отражены в его новой биографии, принадлежащей перу Людмилы Сараскиной - известного историка литературы, автора пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам.

В 1771 году, после эпидемии чумы, Убогий дом был закрыт, на его месте возникло городское кладбище Лазарева воскресения, но Божедомка, образ жизненного «дна» и человеческой беды, стала еще и символом милосердия, заботы о падших и заблудших: общество и сама земля не отказывали им в последней милости, их не бросали, как прежде, в яму или в болото, а хоронили по-христиански. Естественно, что именно Божедомка отдала свою землю для лечения и призрения городских бедняков.

Мариинская больница была построена на средства Московского присутствия Опекунского совета учреждений императрицы Марии Федоровны, которой в 1797 году ее супруг Павел I передал управление благотворительными учреждениями. В 1803 году она подала своему сыну Александру I докладную записку о строительстве в российских столицах двух больниц для неимущих. Императрица писала: «Первыми предметами благотворения Воспитательного дома, после несчастнорожденных младенцев, должны быть... страждущие болезнями и ранами... или овдовевшие с многочисленным семейством и без достаточного при старости своей пропитания...»

Сначала появилась бесплатная городская больница для бедных в Санкт-Петербурге, на Литейном проспекте, с домовой церковью во имя апостола Павла, небесного покровителя убиенного супруга-императора. Через год на откупленных казной пустырях была выстроена больница и в Москве: в 1804 году заложили здание — близнец петербургского проекта Дж. Кваренги, который в Москве воплощали зодчие И. Жилярди и А. Михайлов. Так печальная Божедомка взамен Убогого дома с ямой-ледником для трупов украсилась великолепием русского классицизма. В 1806 году состоялись открытие больницы и освящение домовой церкви: Божедомке суждено будет стать «малой родиной» писателя, пространством его детских впечатлений и прогулок, а церкви во имя апостолов Петра и Павла — его первым приходским храмом. В жизни страждущих храм играл важнейшую роль — священники исповедовали, утешали, укрепляли больных, провожали их в последний путь. Церковь к тому же была домовым храмом для всего персонала больницы и членов их семей, проживавших в казенных квартирах на территории больницы в специально выстроенных флигелях.

Главное правило больницы подтверждало, что «бедность есть первое право» получить здесь помощь в любое время суток, и точно обозначало цель: «Оказывать безвозмездно врачебное пособие всякого состояния, пола и возраста и всякой нации бедным и неимущим больным, судя по роду и степени болезни: или оставляя больных для лечения в больнице, или надзирая над приходящими ежедневно за советом и лекарствами». Всякий, «будучи болен, может явиться или кем приведен быть в оную больницу и в оную принят будет... Бедным и неимущим в сем случае разумеется тот, который не может иметь в болезни за собою надлежащего присмотра, не знает лекаря, который бы ему помог, и заплатить за лекарство не в состоянии».

Патронессой больницы до самой своей смерти в 1828 году оставалась императрица Мария Федоровна; она вникала в смету и текущие расходы, проверяла отчеты, которые слал ей официальный опекун больницы граф А. И. Муханов, следила за назначениями и поощрениями лекарей, за состоянием палат, за посадкой деревьев в саду, за питанием больных (по ее настоянию на больничной территории был устроен огород). На должность главного доктора был приглашен немец из Вюртемберга Х. Ф. Оппель, получивший образование на родине и служивший с 1790 года лекарем в Касимове; ему поручено было составить правила для управления больницей, которые государыня сочтет образцовыми и высочайше одобрит.

Больница пользовалась огромной популярностью. Ежедневно стекался сюда хворый люд, выстаивал очереди, тянувшиеся через весь сад до приемного покоя, испрашивал совет, получал лекарства, обнадеживался лечением и уходом. Очень скоро больница стала практической школой для молодых врачей Медико-хирургической академии. Накануне оккупации Москвы Мария Федоровна повелела сохранять обычный порядок, продолжать пользовать лежачих больных, строго повиноваться главному доктору. Указам этим доктор Оппель следовал свято, но вот французы, войдя в город и обнаружив в больнице безупречный порядок, выпроводили пациентов за ворота и устроили здесь свой военный госпиталь; врачи же, зная правило помощи страждущим «всякого состояния и всякой нации» и не имея выбора, вынуждены были лечить раненых солдат неприятеля. Оппель и его служащие, помня о присяге, ответили на произвол отказом получать от захватчиков жалованье, но при этом сохранили имущество больницы, спасли от пожара и разорения корпуса Екатерининского и Александровского институтов, находившиеся по соседству, а также церковь Иоанна Воина на Божедомке; больница смогла дать приют москвичам, укрывавшимся здесь от огня, грабежей и насилия, бушевавших в городе.

Трудно переоценить, что' значили уроки любви, кротости и сердоболия, которые практиковались здесь не на словах, а на деле и которые с первых мгновений своей жизни мог усвоить чуткий сердцем ребенок. «Человеколюбие, ласковость, братское сострадание к больному иногда нужнее ему всех лекарств» — это убеждение автор «Мертвого дома» вынес из детства. Опираясь на собственные впечатления, он скажет доброе слово об отцовской профессии: «Много лекарей на Руси пользуются любовью и уважением простого народа, и это, сколько я заметил, совершенная правда. Знаю, что мои слова покажутся парадоксом, особенно взяв в соображение всеобщее недоверие всего русского простого народа к медицине и к заморским лекарствам...»

...В марте 1821 года в отделении приходящих больных женского пола появился новый лекарь, поселившийся вместе с женой и шестимесячным сыном в правом от входа (южном) трехэтажном каменном больничном флигеле, внизу, окнами во двор. Бо'льшая часть старшего медицинского персонала, начиная с главного доктора, были немцы, скорбные листы (истории болезни) велись на немецком и на латыни. Такие порядки были заведены не только потому, что императрица, природная немка, предпочитала видеть в своих учреждениях соотечественников. Был и особый смысл: «Названия же болезни и предписанных лекарств написаны особо по латыне на аспидной доске, висящей также в головах больного. Сие делается для того, дабы он не знал своей опасности».

В «Записках из Мертвого дома» будет сказано, как боится простолюдин всего казенного, формального, как предубежден против госпиталей страхами и нелепыми баснями. «Но, главное, его пугают немецкие порядки госпиталя, чужие люди кругом во всё продолжение болезни, строгости насчет еды, рассказы о настойчивой суровости фельдшеров и лекарей, о взрезывании и потрошении трупов и проч. К тому же, рассуждает народ, господа лечить будут, потому что лекаря все-таки господа. Но при более близком знакомстве с лекарями (хотя и не без исключений, но большею частию) все эти страхи исчезают очень скоро, что, по моему мнению, прямо относится к чести докторов наших, преимущественно молодых. Большая часть их умеют заслужить уважение и даже любовь простонародья. По крайней мере я пишу о том, что сам видел и испытал неоднократно... Простой народ недоверчив и враждебен более к администрации медицинской, а не к лекарям. Узнав, каковы они на деле, он быстро теряет многие из своих предубеждений».

М. А. Достоевскому было всего 32 года, когда началось его служение в Мариинской больнице для бедных. При главвраченемце Михаил Андреевич был отнюдь не единственный русский лекарь. Здесь служили закаленные недавней войной медики: 45-летний Матвей Козьмич Рожалин, выпускник Медико-хирургической академии — опытный военный доктор, он участвовал в походах против турок, бывал в сражениях при Бухаресте, Браилове, Галаце, Измаиле. Ближайшим соседом и добрым приятелем Достоевского стал позднее эконом больницы Федор Антонович Маркус, родной брат М. А. Маркуса — в 1837-м тот будет назначен лейб-медиком к императрице Александре Федоровне (с особой теплотой вспомнит А. М. Достоевский, как поддерживал сосед-эконом овдовевшего отца). «Все служащие в Московской Мариинской больнице были, конечно, нам знакомы» (А. М. Достоевский). Жены сослуживцев захаживали к молоденькой Марье Федоровне на утреннюю чашку кофе запросто, следуя патриархальным обычаям. «Придут, бывало, часу в 11 утра и просидят до 1 часу. Предметами разговора были базарные цены на говядину, телятину, рафинад... далее про ситцы и другие материи и про покрой платья... Я всегда, бывало, присутствовал при этих разговорах», — вспоминал Андрей Михайлович. Когда его маменька сама ходила на такую же чашку кофе, «прием и беседы были те же самые».

В марте 1821-го, когда супруги Достоевские поселились на Божедомке, они уже знали, что вскоре снова станут родителями: прибавление семейства ожидалось к концу осени. 30 октября роженица благополучно разрешилась от бремени.

«Родился младенец, в доме больницы для бедных, у штаблекаря Михаила Андреевича Достоевского, — сын Федор. Молитвовал священник Василий Ильин, при нем был дьячок Герасим Иванов». Этой метрической записью о рождении из «Книги для записи крещеных и отпетых в церкви Петра и Павла, что при больнице для бедных за 1814—1823 годы»52, будут начинаться отныне все биографии Ф. М. Достоевского.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Достоевский"

Книги похожие на "Достоевский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Людмила Сараскина - Достоевский"

Отзывы читателей о книге "Достоевский", комментарии и мнения людей о произведении.