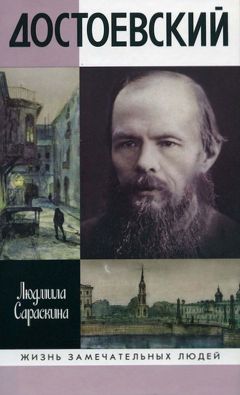

Людмила Сараскина - Достоевский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

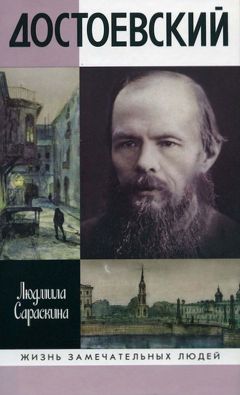

Описание книги "Достоевский"

Описание и краткое содержание "Достоевский" читать бесплатно онлайн.

"Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он - самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира". Это слова Н.Бердяева, но с ними согласны и другие исследователи творчества великого писателя, открывшего в душе человека такие бездны добра и зла, каких не могла представить себе вся предшествующая мировая литература. В великих произведениях Достоевского в полной мере отражается его судьба - таинственная смерть отца, годы бедности и духовных исканий, каторга и солдатчина за участие в революционном кружке, трудное восхождение к славе, сделавшей его - как при жизни, так и посмертно - объектом, как восторженных похвал, так и ожесточенных нападок. Подробности жизни писателя, вплоть до самых неизвестных и "неудобных", в полной мере отражены в его новой биографии, принадлежащей перу Людмилы Сараскиной - известного историка литературы, автора пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам.

В 1829 году В. М. Котельницкий купил деревянный дом близ Смоленской площади — местность примыкала к Введенскому Богородицкому монастырю, более известному как Новинский, к тому времени уже упраздненному, и славилась народными гуляньями. Дом профессора отличался собранием картин «хороших мастеров», библиотекой редких рукописных и печатных книг, коллекцией лубков, старинных монет и «курьезов», а сам профессор носил мундир и треугольную шляпу с плюмажем, гордился чином статского советника, был мнителен и склонен к чудачествам («преоригинальный старик», как называли его студенты, не написал за свою жизнь ни одного рецепта из боязни ошибиться). Двоюродный дедушка братьев Достоевских был бездетен и относился к своим внучатым племянникам с нерастраченной нежностью. «Каждую пасху мы, трое старших братьев, — вспоминал А. М. Достоевский, — в заранее назначенный дедушкою день обязаны были являться к нему на обед. Родители без боязни отпускали нас, зная, что дедушка хорошо досмотрит за нами, и вот, после раннего обеда, часу во втором дня, дедушка, забрав нас, отправлялся в балаганы. Праздничные балаганы в то время постоянно устраивались “под Новинским” напротив окон дедушкиного дома. Обойдя все балаганы и показав нам различных паяцов, клоунов, силачей и прочих балагановых Петрушек и комедиантов, дедушка, усталый, возвращался с нами домой; там нас дожидалась уже коляска от родителей, и мы, распростившись с дедушкой, отъезжали домой, полные самых разнообразных впечатлений, и долгое время, подражая комедиантам, представляли по-своему различные комедии». Надо полагать, мальчикам Достоевским гощения у выдающегося деда запомнились не только балаганами и обедами...

Тринадцатилетней девочкой Мария Нечаева потеряла мать (†1813). Варвара Михайловна Нечаева, быть может, все же сумела внести в быт купцов Нечаевых культурную атмосферу своего круга и передать дочерям и сыну (Александра была четырьмя годами старше Марии, Михаил годом моложе) любовь к музыке и литературе, страсть к чтению, умение владеть пером. Нашествие Наполеона обернулось для семьи катастрофой. Отец, имевший процветающую торговлю в суконном ряду, собственный дом в Басманной части и звание «именитого» гражданина, потерял в войну едва ли не все свое состояние.

«Помню как сквозь сон, — вспоминал А. М. Достоевский, — рассказы моей матери, как она, бывши девочкой 12 лет, в сопровождении своего отца и всего семейства выбралась из Москвы только за несколько дней до занятия ее французами; как отец ее, собравши, сколько мог, свои деньги, которые, как у коммерческого человека, находились в различных оборотах, вез их при себе; что все эти капиталы были в бумажных деньгах (ассигнациях); что, проезжая вброд через какую-то речку, карета их чуть не утонула со всеми пассажирами и лошадьми, и что они все спаслись каким-то чудом, выпрыгнувши или быв вытащенными из экипажа посторонними людьми».

Через год после смерти жены 45-летний Ф. Т. Нечаев женился вторично, взяв в жены девицу купеческого звания Ольгу Яковлевну Антипову (1794—1870), всего двумя годами старше своей падчерицы Александры, успевшей выйти замуж за несколько дней до кончины матери; таким образом, младшим детям Федора Тимофеевича, Марии и Михаилу, довелось пожить под надзором неласковой мачехи, к которой, кажется, никто из младших Нечаевых, а потом и Достоевских не испытывал ни малейшей симпатии (ее зловещая роль в полной мере проявится позже, когда не станет М. А. Достоевского).

«Про бабушку (так дети Достоевские называли мачеху своей матери. — Л. С.) я сообщу теперь только то, что мы, дети, не особенно любили ее, потому что она при всяком свидании умела или взглядом или словом сделать какое-нибудь замечание, не любезное к нам, детям. Впоследствии же я слышал, да и сам убедился, что эта женщина была хитра и без сомнения умна, но с умом, направленным не на одно доброе» (А. М. Достоевский).

Сестра Александра, напротив, была добрым ангелом и для Марии, и для ее детей. «В детстве своем я любил бессознательно тетеньку, а впоследствии, когда сделался взрослым, я благоговел перед этою личностью, удивлялся ее истинно великому практическому уму и уважал и любил ее как мать...» (А. М. Достоевский).

Мужем А. Ф. Нечаевой (и, стало быть, «дяденькой» детей Достоевских) стал в 1814 году богатый купец Александр Алексеевич Куманин (1792—1863). Купцы 1-й гильдии Куманины имели почетное звание первостатейных, что давало право носить шпагу, ездить по городу как парой, так и четверней и даже приезжать ко двору — лично, без семейства. Текстильная фабрика, которую назовут «российским Манчестером»; чайная торговля в Москве и заграничные негоции на китайской границе под фирмой «Алексея Куманина сыновья»; огромный дом на Большой Ордынке (прототип рогожинского?), где вплоть до 1828 года братья Куманины — Константин, Александр и Валентин Алексеевичи — проживали вместе со своими семьями; «личная доверенность» государя Николая Павловича; потомственное дворянство, испрошенное для братьев Куманиных А. Х. Бенкендорфом в 1830 году, — таковы ступени восхождения этого московского семейства50.

Полвека спустя в «Дневнике писателя» Достоевский изобразит типичного «золотого мешка» старого времени: «Прежние купцы-миллионеры разделялись на два разряда — на тех, которые продолжали носить бороду, несмотря на свой миллион, и в огромных собственных домах своих, несмотря на зеркала и паркетные полы, жили немного по-свински, и нравственно и физически... Другой разряд миллионеров-купцов отличался прежде всего фраками и бритыми подбородками, великолепной европейской обстановкой домов их, воспитанием дочерей на французском и английском языках с фортепианами, нередко орденом за большие пожертвования, нестерпимым чванством... Несмотря на наружный лоск, вся семья такого купца вырастала безо всякого образования. Миллион не только не способствовал образованию, но, напротив, бывал в этом случае главною причиною невежества: станет сын такого миллионщика учиться в университете, когда и безо всякого ученья можно все получить... Извращенность миросозерцания была чудовищная, ибо надо всем стояло убеждение, преобразившееся для него в аксиому: “Деньгами всё куплю, всякую почесть, всякую доблесть, всякого подкуплю и от всего откуплюсь”. Трудно представить сухость сердца юношей, возраставших в этих богатых домах».

Надо думать, супруги Куманины, Александр и Александра, все же составляли исключение из общей картины «первостатейного» чванства хотя бы в силу той помощи, которую всю жизнь оказывали беднякам Достоевским. «Исключения же, — добавлял писатель, — бывают везде и всегда. Можно указать и у нас на купцов, отличавшихся европейским образованием и доблестными гражданскими подвигами; но из миллионеров их все-таки было крайне немного, даже все наперечет; каста не теряет свой характер от исключений». Но не образование и не гражданские доблести, а безотказное родственное участие в драматической судьбе бедной родни — вот главный «куманинский след» в биографии Достоевского; речь об этом впереди.

...Первый год супружества М. А. и М. Ф. Достоевские жили при Московском военном госпитале, где продолжал служить Михаил Андреевич. В октябре 13-го числа 1820 года здесь родился их первенец, сын Михаил. Спустя два месяца М. А. уволился с военной службы (официальный документ в ответ на прошение об отставке отмечал «отличную и долговременную действительную и полезную для страждущего болезнями человечества службу») и еще через три месяца, в марте 1821-го, «по высочайшему Ее Императорского Величества соизволению определен Императорского Московского воспитательного дома в больницу для бедных на вакансию лекаря, при отделении приходящих больных женского пола». Ему досталось место подавшего в отставку штаб-лекаря, ветерана 1812 года и надворного советника: предшественник был оскорблен отказом в малой прибавке к более чем скромному окладу жалованья. С этого-то оклада (600 рублей в год) и началась карьера М. А. Достоевского в гражданском ведомстве, хотя перспективы преуспеть были весьма призрачны — позже будет официально признано, что оклады служащих Мариинской больницы «не вознаграждают достаточно трудов их и не соответствуют необходимым надобностям каждого в содержании себя и своего семейства»51.

Однако сменить поприще было необходимо — намечалась возможность прочно обосноваться в Москве и не зависеть от превратностей военной службы. Женитьба сделала одинокого в Москве лекаря Достоевского свояком богача, родственником, пусть и бедным, «первостатейной» купеческой фамилии. Водворение его врачевателем в больницу на Божедомке, на городскую окраину, было поистине знаком судьбы — и для него самого, и для его тогда еще не родившегося сына Федора: со второй половины XV века здесь был устроен погост, где находили последний приют «безродные и безвестные». Служители здешнего Убогого дома — они звались «божедомами», а улицы, которые вели к зданию, Божедомками — отыскивали и собирали бесхозные тела мертвых и убитых, казненных и опальных, иноверцев и людей, знавшихся с нечистой силой. Если труп оставался неопознанным, его приносили в Убогий дом. На Семик, седьмой четверг после Пасхи, из Петровского монастыря наряжался крестный ход, священник служил панихиду по умершим, благочестивые прихожане, движимые состраданием к убогим, рыли могилы, молились за упокой всех без изъятия, облекали тела в саваны и предавали земле. «Помяни, Господи, души сирых и убогих, нищих и младенцев некрещеных, небрежением отца и матери умерших, и в скудельницах лежащих братий наших...»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Достоевский"

Книги похожие на "Достоевский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Людмила Сараскина - Достоевский"

Отзывы читателей о книге "Достоевский", комментарии и мнения людей о произведении.