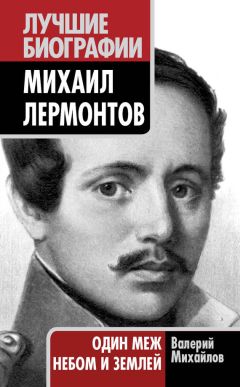

Валерий Михайлов - Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей"

Описание и краткое содержание "Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей" читать бесплатно онлайн.

Прошло ровно 170 лет с того дня, как на склоне горы Машук в Пятигорске был убит великий поэт, навсегда унеся с собой тайну своей жизни и смерти. Ему не исполнилось тогда и 27-ми. Лермонтов предсказывал свой скорый конец, видел вещие сны… Гибель двух величайших русских поэтов, Пушкина и Лермонтова, случившаяся чуть ли не подряд, с разницей всего в четыре года, — разве она не была страшным знаком для всей страны? Поэт — сердце нации, её символ. Когда убивают поэта, попадают в самое сердце народа. И разве до сих пор не идёт, не продолжается то, что, казалось бы, так очевидно прочитывалось в этих двух событиях, — размышляет автор книги, обращаясь к биографии и творчеству русского гения, полных загадок и предзнаменований.

Подражание, отголоски… что ж в этом особенного, тем более на первых порах!..

Пушкин однажды заметил:

«Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение — признак умственной скудости, но благородная надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения…»

Вяземский в сентябре 1841 года, вскоре после гибели Лермонтова, писал Шевыреву:

«Кстати о Лермонтове. Вы слишком строги к нему. Разумеется, в таланте его отзывались воспоминания, впечатления чужие; но много было и того, что означало сильную и коренную самобытность, которая впоследствии одолела бы все внешнее и заимствованное. Дикий поэт, т. е. неуч, как Державин например, мог быть оригинален с первого шага; но молодой поэт, образованный каким бы то ни было учением, воспитанием и чтением, должен неминуемо протереться на свою дорогу по тропам избитым и сквозь ряд нескольких любимцев, которые пробудили, вызвали и, так сказать, оснастили его дарование. В поэзии, как в живописи, должны быть школы. Оригинальность, народность великие слова; но можно о них много потолковать. Не принимаю их за безусловные заповеди».

Как видим, и умный князь Вяземский не понял того, что Лермонтов при жизни, да и довольно быстро одолел внешнее и заимствованное…

…Невольно думаешь: то ли «солнце русской поэзии» их всех тогда так ослепило, то ли сами от природы, что скорее всего, подслеповатыми были.

Понадобилось время, и немалое, чтобы разглядеть Лермонтова.

Писатель и священник Сергей Дурылин, 1927 год, (из книги «В своем углу»):

«Лермонтов — для меня вечный возврат к себе, в свое «родное», в какую-то сердцевину. Читаю сборник «Венок Лермонтову». Все о том же, все о том, кому он подражал, у кого заимствовал, и о байронизме и мировой скорби, положенных ему по штату: всех авторов интересует то, в чем Лермонтов — не Лермонтов. И целый том в 300 стр. с лишком ни на iоту не объяснил того, что одно стоило объяснить: чудо творчества — как же, как же это могло случиться, что мальчик, писавший плохие стихи, как почти все русские мальчики известного круга, образования и развития писали их в 20-х гг., вдруг сел да и написал «Ангела» — где прорвался к Платону, к его Элладе Мысли, к Дантовой силе и нежности, как же это случилось?

— А никак. Это нам неинтересно. Но вот такую-то строку такого-то стихотворения он взял у Пушкина…

— Позвольте: не у Пушкина, а у Вальтера Скотта…

— Простите, это не так: ни у того ни у другого: это видение Жан-Жака Руссо…

— К сожалению, не могу согласиться. Ни у Пушкина, ни у Скотта, ни у Руссо — а из народной песни, которая…

И пошло, пошло — на 300 страниц. Это не анекдот; «Казачья колыбельная песня» заимствована, навеяна, внушена будто бы:

1) Полежаевым…

2) Вальтером Скоттом…

3) Народной песнею…

— Так кем же? Полежаевым или Вальтером Скоттом, или русской бабушкой?

— Постойте! Пощадите! Помилуйте! Согласен на все: и на Полежаева, и на Вальтера Скотта, и на Жан-Жака, — но «Ангел»-то, «Ангел»-то откуда?..

На это: «ничего, ничего, молчание!» — нет, не молчание, а новый том в 500 стр. о «влияниях».

И остается «Ангел» прекрасной падучей звездой, которая, золотая, упала с неба, — на скучную будничную равнину русской литературы, на ее «реализм».

Таков и сам Лермонтов. Пронесся падучей звездою по темному небу русской поэзии — и канул в ночь, — и напрасно искать в черноте ночи золотых звеньев его звездного пути…»

В 1924 году Сергей Дурылин записал рассказ родственницы Столыпиных Ольги Веселкиной:

«Столыпины были богаты, важны, чиновны, родовиты. У них была подмосковная Средниково, в Волоколамском уезде. Был летний жаркий день. Все сидели на балконе и с удовольствием слушали важного дядюшку, только что приехавшего из Москвы. Дядюшка живо передавал все московские последние светские новости, происшествия и сплетни. Вдруг на балкон вбегает стремительно мальчик-подросток с некрасивым, умным лицом, с вихром надо лбом — и, помахивая листком бумаги, кричит, — не в силах удержать того, что било в нем ключом:

— Что я написал! Что я написал!

Дядюшка смолкает. На него с неудовольствием оборачивается и строго ему замечает: — [неразборчиво], ты вечно со своими глупостями. Дядя приехал из Москвы, рассказывает о делах, а ты с пустяками.

Подросток, потупившись, не сказав ни слова, торопливо уходит с балкона, пряча листок.

Этот подросток был Лермонтов, этот листок бумажки — только что написанный им «Ангел».

Этот рассказ — семейное предание в роде Столыпиных».

Увы, эту легенду ничем не проверишь. «Ангел» написан в 1831 году, но точной даты нет. 29 июля датировано другое стихотворение — «Желание» с припиской «Середниково. Вечер на бельведере». Значит, летом поэт гостил в имении Столыпиных.

Но вот «мальчик-подросток»?.. Летом 1831 года Лермонтову было около семнадцати лет, какой же это мальчик… разве что свидетелям происшедшего показался таким молодым.

Однако в этом ли дело? Главное, сановитой родне, занятой важными сплетнями и ритуалом выслушивания дядюшки, было совсем не до такой безделицы, как стихи. Да и писателям-современникам и литературоведам, по начитанности и учености так хорошо понимавших, кто и как повлиял на Лермонтова, было не до «Ангела», — они его просто-напросто не заметили. А ведь это было единственное стихотворение из множества юношеских, которое Лермонтов опубликовал при жизни, за два года до гибели. Его «просмотрел» даже Белинский: не обнаружил облюбованного «лермонтовского элемента», то бишь напряженной мысли и критического начала. В печати отозвался так: «…Нам, понимающим и ценящим его поэтический талант, приятно думать, что они (стихотворения «Ангел» и «Узник») не войдут в собрание его сочинений».

Надо же, им — приятно думать! Дурень, он, конечно, думкой богатеет, да, видно, не всегда…

Сергей Дурылин, в своих записках, постоянно возвращается к «Ангелу», не в силах оторваться от чуда.

1926-й год:

«Я все думаю о Лермонтове, — нет, не думаю, а как-то живет он во мне. В Муранове я видел с детства по рисункам мне известный его портрет — ребенком. Он писан крепостным живописцем, — и, смотря на него, веришь, что глаза Лермонтова, которым имя Грусть, у ребенка и у взрослого человека остались те же, — те самые, что видели —

По небу полуночи Ангел летел…

Ни у одного из русских поэтов нет таких глаз. И откуда им быть?

«Лицейские стихи» Пушкина — это то самое, что Верлен называл — «литература»: какая уверенность, какая опытность — в слове, в стихе, в рифме — 14,15,16-летнего мальчика! Готов, совсем готов — для литературы. И литературщики — Вяземский, Жуковский, Батюшков — сразу это и почувствовали: отсюда портреты от «побежденного учителя». все великолепно: — и — нет никакого изумления: сказано вровень или лучше, чем у Батюшкова, Жуковского, Вяземского, — но сказано то же, о том же и в том же басовом ключе русской и французской поэзии конца 18-го — начала 19-го столетия: все, всякая мелодия, вьется где-то около Парни, Шенье, Анакреона, торжественной оды, сладкой элегии, рассудительного послания, едкой эпиграммы; вьется легче, быстрее, искрометней, чем более тяжелые и грузные мелодии Державина, Вяземского, «дяди» — стихотворца Батюшкова, — все тут-же, все — уж как-то душнолитературно… Где-то уж очень близко шкаф красного дерева с кожаными томами Вольтера, Шенье, Парни, Оссиана, од и «мифологий»… Мелодия прекрасна, но, право, она раздается из дверец этого шкапа и только пролетает через лицейский «номер», где живет арабчик-бесенок; — или, может быть, обратно: исходит, но «пролетает» через «шкап» и, пролетев, шевелит там многими страницами многих, многих томов с золотом обреза и, нашевелившись досыта, — вылетает туда, где ее слушают побежденные учителя.

…И вдруг другой мальчик, всего через полтора десятилетия, — и тех же лет: 15-ти — комкает в руке, конфузясь и краснея, бумажку, а на ней всего только:

По небу полуночи Ангел летел,

И тихую песню он пел!..

Какие звуки!.. Откуда? от кого услышаны? кто подсказал, подпел их?

И звуков небес заменить не могли

Ей скучные песни земли!

Какие звуки!.. Этого не скажешь, не повторишь про «лицейское стихотворение»: там читаешь и, как некогда «побежденный учитель», восклицаешь: какие слова! (не звуки, а слова!) — какое стихотворение! (а не мелодия!). И «лицейские стихотворения» кажутся «скучными песнями земли» перед этими звуками!

Нет никакого шкапа!

Шкап — где-то совсем, совсем в стороне от этих «звуков», из него этот мальчик, крадучись, берет томик за томиком Байрона и не разлучается с ними. Спит с ними, кладя их под подушку; из этих томиков идут «байронические стихотворения» — корявые, детские, — о, вовсе не «лицейские» и никого не побеждающие! — вязкие, скучные…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей"

Книги похожие на "Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Михайлов - Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей"

Отзывы читателей о книге "Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей", комментарии и мнения людей о произведении.