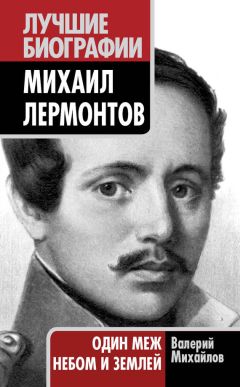

Валерий Михайлов - Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей"

Описание и краткое содержание "Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей" читать бесплатно онлайн.

Прошло ровно 170 лет с того дня, как на склоне горы Машук в Пятигорске был убит великий поэт, навсегда унеся с собой тайну своей жизни и смерти. Ему не исполнилось тогда и 27-ми. Лермонтов предсказывал свой скорый конец, видел вещие сны… Гибель двух величайших русских поэтов, Пушкина и Лермонтова, случившаяся чуть ли не подряд, с разницей всего в четыре года, — разве она не была страшным знаком для всей страны? Поэт — сердце нации, её символ. Когда убивают поэта, попадают в самое сердце народа. И разве до сих пор не идёт, не продолжается то, что, казалось бы, так очевидно прочитывалось в этих двух событиях, — размышляет автор книги, обращаясь к биографии и творчеству русского гения, полных загадок и предзнаменований.

Лирика юного Лермонтова — черновик, в полном смысле этого слова. Стихи он переписывал, прибирал, но печатать не стремился. При жизни из трехсот стихотворений (а были ведь еще десятки поэм) в печати, за редчайшим исключением, ничего не вышло. Все после гибели, в течение десятилетий. Вполне вероятно, что сам он никогда и не отдал бы для обнародования многие и многие свои ранние произведения. И дело тут не столько в некотором несовершенстве (относительном — по сравнению с его художественными вершинами) юношеских стихов, сколько в их предельной исповедальности. По сути, это был лирический дневник, нечто такое задушевное, что вряд ли выставляется напоказ и хранится глубоко, втайне ото всех, как самое сокровенное. Но одновременно все это было и творческим дневником, набросками, эскизами, первым отжимом винограда, еще не перебродившим в настоящее вино, — и Лермонтов, опять-таки как бы по инстинкту, хорошо понимал, что всему свое время. Тем более чуя в себе непрестанно растущие, могучие творческие силы.

К новому имени в литературе всегда привыкают трудно. Когда в печати стали появляться стихи молодого Лермонтова, когда с небывалым по остроте и размаху откликом прозвучало его стихотворение на смерть Пушкина, а спустя три года появился первый поэтический сборник, несколько ошеломленные критики бросились искать объяснение этому явлению. Ну и, конечно, большинство, не долго да и не глубоко думая, сошлось на самом легком решении: подражает!

Степан Шевырев заметил у подающего «прекрасные надежды» поэта талант, но талант, «еще не развившийся», подражающий и Пушкину, и Жуковскому, и Баратынскому, и Бенедиктову, равно как и другим, а вот самобытности почти не усмотрел, разве что в нескольких стихах (заметим в скобках, давно уже бесспорных шедеврах русской и мировой поэзии: «Молитвы» — «Я, матерь Божия…», «В минуту жизни трудную…; «Казачья колыбельная песня»; «Когда волнуется желтеющая нива…»).

«…трудно нам доискаться того, что собственно принадлежит новому поэту», — подытожил Шевырев.

Тугое же у тебя, батенька, ухо!.. — так и хочется возразить ему.

Другой критик, Егор Розен, посчитал Лермонтова счастливым подражателем Пушкина, еще не успевшим проложить собственной дороги для своего таланта.

Розену и другим подобным ответил Белинский в 1842 году в статье «Стихотворения М. Лермонтова»:

«Это мнение столь мелочно и ошибочно, что не стоит и возражения. Нет двух поэтов столь существенно различных, как Пушкин и Лермонтов. Пушкин — поэт внутреннего чувства души; Лермонтов — поэт беспощадной мысли истины. Пафос Пушкина заключается в сфере самого искусства; пафос поэзии Лермонтова заключается в нравственных вопросах о судьбе и правах человеческой личности. Пушкин лелеял всякое чувство, и ему любо было в теплой стороне предания; встречи с демоном нарушали гармонию духа его, и он содрогался этих встреч; поэзия Лермонтова растет на почве беспощадного разума и гордо отрицает предание… Демон не пугал Лермонтова: он был его певцом. После Пушкина ни у кого из русских поэтов не было такого стиха, как у Лермонтова, и, конечно, Лермонтов обязан им Пушкину; но тем не менее у Лермонтова свой стих. В «Сказке для детей» этот стих возвышается до удивительной художественности, но в большей части стихотворений Лермонтова он отличается какою-то стальною прозаичностью и простотою выражения. Очевидно, что для Лермонтова стих был только средством для выражения его идей, глубоких и вместе простых своею беспощадною истиною, и он не слишком дорожил им. Как у Пушкина грация и задушевность, так у Лермонтова жгучая и острая сила составляет преобладающее свойство стиха; это треск грома, блеск молнии, взмах меча, визг пули».

Николай Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» в своей оценке Лермонтова точен и прозорлив (хотя сам по себе этот гоголевский период весьма сомнителен: что же, Лермонтов второстепеннее Гоголя? неравноценная величина по сравнению с ним?):

«…решительно ни один из наших поэтов до 1841 года включительно (когда была написана эта статья) не писал стихов таким безукоризненным языком, как Лермонтов; у самого Пушкина неправильных и натянутых оборотов более, чем у Лермонтова…

Каждому известно, что некоторые из наименее зрелых стихотворений Лермонтова по внешней форме — подражания Пушкину, но только по форме, а не по мысли; потому что идея и в них чисто лермонтовская, самобытная, выходящая из круга пушкинских идей. Но ведь таких пьес у Лермонтова немного: он очень скоро совершенно освободился от внешнего подчинения Пушкину и сделался оригинальнейшим из всех бывших у нас до него поэтов, не исключая и Пушкина».

Лицейский друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер, в сибирской ссылке, записал в 1844 году в своем дневнике:

«Простой и даже самый лучший подражатель великого или хоть даровитого одного поэта, разумеется, лучше бы сделал, если бы никогда не брал в руки пера. Но Лермонтов не таков, он подражает или, лучше сказать, в нем найдутся отголоски и Шекспиру, и Шиллеру, и Байрону, и Пушкину, и Кюхельбекеру, и даже Пфейфелю, Глейму и Илличевскому. Но и в самих подражаниях у него есть что-то свое, хотя бы только то, что он самые разнородные стихи умеет спаять в стройное целое, а это не безделица».

Конечно, это писалось Кюхлей для самого себя, но все-таки как-то кюхельбекерно и тошно от столь небрежного и пустого по сути отзыва «мэтра»: опять «подражания», «отголоски»… Это о Лермонтове-то — «что-то свое»?.. Там же, в небольшой книжке его 1840 года — сплошь шедевры! Да уж, не безделица…

Разумеется, отголосков в ранних его стихах с избытком, но разве вся мировая литература не есть сама отголосок фольклора и верований, всего, что увидено, услышано, прочувствовано, прочитано, пережито?

Еще только начиная марать стихи, в пятнадцать лет, Лермонтов писал, что ему уже нечего заимствовать из отечественной словесности. В поэзии народной, в русских песнях — а вовсе не в литературе — он надеялся тогда отыскать новые впечатления, чтобы почуять наконец под ногами твердую почву, опять-таки по инстинкту понимая, что настоящее в литературе и культуре вырастает из глубин языка, устного творчества, религии. О том, сколь глубоки, уже тогда, его мысли и интуиция, можно судить по письму 1831 года к «дорогой тетеньке» Марии Шан-Гирей, которая как-то невзначай, в светском письме к своему молодому родственнику неосторожно «обидела» Шекспира:

«Вступаюсь за честь Шекспира. Если он велик, то это в «Гамлете», если он истинно Шекспир, этот гений необъемлемый, проникающий в сердце человека, в законы судьбы, оригинальный, то есть неподражаемый Шекспир, — то это в «Гамлете». Начну с того, что вы имеете перевод не с Шекспира, а перевод перековерканной пиесы Дюсиса, который, чтобы удовлетворить приторному вкусу французов, не умеющих обнять высокое, и глупым их правилам, переменил ход трагедий и выпустил множество характеристических сцен; эти переводы, к сожалению, играются у нас на театре…»

Тетушка ненароком так воспламенила племянника, что он не только называет несколько «глубоких и трогательнейших сцен», выпущенных приторными французами из пьесы, но приводит разговор Гамлета с придворными, которым поручено вызнать, не сошел ли принц с ума. Гамлет, легко сбив с толку надоевших ему глупцов, вдруг просит их сыграть на флейте, а когда те отказываются, дескать, не обучены, говорит им: «Ужели после этого не чудаки вы оба? когда из такой малой вещи вы не можете исторгнуть согласных звуков, как хотите из меня, существа одаренного сильной волею, исторгнуть тайные мысли?..» — «И это не прекрасно!.. — восклицает Лермонтов. — …Как обижать Шекспира?»

Тайных мыслей самого Лермонтова, его самобытности и неподражаемости, наконец, гениальности в упор не разглядели ни Шевырев, ни Розен, ни Чернышевский, ни Кюхельбекер, ни множество других, отнюдь не глупых современников. Один Белинский почуял нечто…

3Подражание, отголоски… что ж в этом особенного, тем более на первых порах!..

Пушкин однажды заметил:

«Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение — признак умственной скудости, но благородная надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения…»

Вяземский в сентябре 1841 года, вскоре после гибели Лермонтова, писал Шевыреву:

«Кстати о Лермонтове. Вы слишком строги к нему. Разумеется, в таланте его отзывались воспоминания, впечатления чужие; но много было и того, что означало сильную и коренную самобытность, которая впоследствии одолела бы все внешнее и заимствованное. Дикий поэт, т. е. неуч, как Державин например, мог быть оригинален с первого шага; но молодой поэт, образованный каким бы то ни было учением, воспитанием и чтением, должен неминуемо протереться на свою дорогу по тропам избитым и сквозь ряд нескольких любимцев, которые пробудили, вызвали и, так сказать, оснастили его дарование. В поэзии, как в живописи, должны быть школы. Оригинальность, народность великие слова; но можно о них много потолковать. Не принимаю их за безусловные заповеди».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей"

Книги похожие на "Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Михайлов - Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей"

Отзывы читателей о книге "Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей", комментарии и мнения людей о произведении.