Лидия Чуковская - Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка (1929–1987)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

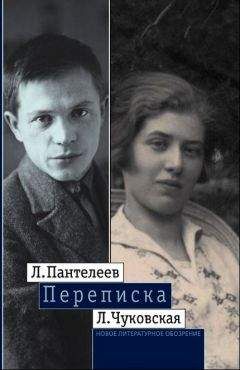

Описание книги "Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка (1929–1987)"

Описание и краткое содержание "Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка (1929–1987)" читать бесплатно онлайн.

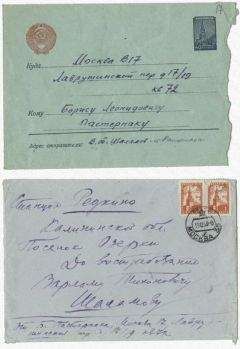

Переписка Алексея Ивановича Пантелеева (псевд. Л. Пантелеев), автора «Часов», «Пакета», «Республики ШКИД» с Лидией Корнеевной Чуковской велась более пятидесяти лет (1929–1987). Они познакомились в 1929 году в редакции ленинградского Детиздата, где Лидия Корнеевна работала редактором и редактировала рассказ Пантелеева «Часы». Началась переписка, ставшая особенно интенсивной после войны. Лидия Корнеевна переехала в Москву, а Алексей Иванович остался в Ленинграде. Сохранилось более восьмисот писем обоих корреспондентов, из которых в книгу вошло около шестисот в сокращенном виде. Для печати отобраны страницы, представляющие интерес для истории отечественной литературы.

Письма изобилуют литературными событиями, содержат портреты многих современников — М. Зощенко, Е. Шварца, С. Маршака и отзываются на литературные дискуссии тех лет, одним словом, воссоздают картину литературных событий эпохи.

806

Речь вдет о VIII съезде писателей СССР, проходившем в Москве 24–28 июня 1986 г. В своей речи, напечатанной в «Ленинградской правде» 29 июня, Д. С, Лихачев сказал: «Ждет своего научного издания наследие Корнея Чуковского, как ждет признания и музей его в Переделкине».

В наши дни работает музей «Дом Чуковского в Переделкине» (филиал Государственного литературного музея), а в 2001–2009 гг. вышло Собрание сочинений Корнея Чуковского в пятнадцати томах (Москва: Терра — Книжный клуб).

807

Т. е. день смерти Э. С. Пантелеевой.

808

А. Г. Найман.

809

Опера-пародия «Вампука, невеста африканская, образцовая во всех отношениях опера» (музыка В. Г. Эренберга по тексту пьесы М. Н. Волконского), высмеивающая условности и устаревшие традиции в оперных спектаклях, поставлена в Петербурге в 1909 г. Название «вампука» обычно используется как обозначение всего искусственного, банального и нелепого.

810

Д. Гранин. В служении Отечеству. Мастера культуры / Творческий портрет Д. С. Лихачева // Правда. 1986. 12 окт.

811

Анна Ахматова. Из пьесы «Пролог».

812

Стихотворение Маро Маркарян.

813

Стихотворение О. Мандельштама «Мастерица виноватых взоров…».

814

Л. К. передала А. И. Пантелееву с оказией «звучащее письмо» — запись голоса на кассету.

815

В журнале Квант (1987. № 2) был опубликован фрагмент из книги М. П. Бронштейна «Изобретатели радиотелеграфа».

816

После глазной операции, сделанной С. Н. Федоровым, у Л. К. улучшилось зрение.

817

Для мудрого достаточно (лат.).

818

Об этой статье см. примеч. к письму 475.

819

М. С. Горбачев.

820

Дата поставлена по п/шт — у Л. К. описка в месяце.

821

О стенгазете см. примеч. 1 и 2 к письму 308 /В файле — примечания № 436–437 — прим. верст./.

822

Речь идет о воспоминаниях Л. Пантелеева «Маршак в Ленинграде» (Л. Пантелеев. Живые памятники. Л.; М.: Сов. писатель, 1966). По причинам внелитературным они не были напечатаны ни в Собрании соч. Пантелеева, ни в сборнике воспоминаний о Маршаке.

823

Статья Корнея Чуковского о Пантелееве была опубликована впервые под названием «Мускулатура таланта» («Литературная газета». 1954. 4 дек.).

824

С. М. — Софья Михайловна, жена С. Я. Маршака.

825

Публикация «Реквиема» в «Неве» была осуществлена З. Б. Томашевской.

826

Гриша, Сима и Шурик — братья Дрейдены, ровесники детей К. И. Чуковского — Коли, Лиды и Бобы.

827

Название журнала «Знание — сила» (вместо «Кванта») появилось, вероятно, из-за того, что Л. К. познакомилась с рукописью статьи Г. Е. Горелика «с • G • h = ? На пути к теории квантовой гравитации» («Знание — Сила». 1988. № 2). Это был первый научно-популярный рассказ о главной научной работе М. П. Бронштейна.

828

Книга об М. П. — см. примеч. 2 к письму 547 /В файле — примечание № 735 — прим. верст./.

Относительно «удерживания» Г. Е. Горелик вспоминает: «Знакомство с Л. К. было одним из самых сильных жизненных уроков, которые мне довелось получить, и я прекрасно помню, как она говорила о своем отношении к формуле „все или ничего“.

Впервые я увидел ее 18 октября 1980 года. Пришел я к ней по делу — в поисках научных рукописей М. П. Бронштейна, толком не понимая ее общественного положения, не зная о ее книгах и статьях и не зная даже книг МПБ. Привел меня мой интерес к никак не поддающейся проблеме физики (квантование гравитации). В статье МПБ 1936 года я обнаружил поразительно глубокое проникновение в проблему, почему-то не воспринятое наукой. И, узнав, что вдова физика живет в Москве, подумал, не сохранились ли в его рукописях какие-то пояснения или развитие его идей, которые он не успел опубликовать до своего исчезновения в 37-м…

Все его рукописи, сказала мне Л. К., уничтожили во время обыска, — пол был устлан бумагами, и „эти бандиты“ своими сапогами ходили по листам, к которым она боялась прикоснуться.

Она как-то сразу начала рассказывать, и я ощутил, что нашел нечто не менее ценное, чем неопубликованные старые рукописи… В этом рассказе, который занял несколько вечеров, соединялись события разных времен. И я тогда впервые услышал о „теории почтовой марки“. Если вы хотите, чтобы написанное вами письмо дошло до адресата, вы приклеиваете марку, не особенно заботясь о том, что на ней изображено. Если есть выбор — портрет Сталина или цветочек, вы можете выбрать по своему вкусу. Но в сущности это не важно, главное — чтобы письмо дошло до адресата. Так и советский литератор, написав нечто своему адресату — читателю, приклеивает к своему сочинению „почтовую марку“ — в виде цитаты из марксизма-ленинизма, или в виде демонстрации советского оптимизма. Литератор при этом надеется, что его читатель отличит письмо от марки.

Этой теорией пользовались литераторы, к которым Л. К. относилась с полным уважением, и — до некоторого момента — она сама. Но в какой-то день она поняла, что никаких марок больше наклеивать не будет. Не хочет. Не может. Даже если из-за этого ее письма не дойдут до адресатов. Понимая, насколько разлука с читателем тяжела для писателя, она не требовала такого же решения от других. Она ожидала лишь более вдумчивого отношения к выбору марки. Например, сказать „безвременно погиб“ или „жизнь трагически оборвалась“ о тех, кого убило сталинское государство, нехорошо, — читатель может подумать, что „утонул“ или „попал под машину“. Лучше сказать просто „погиб“ без всяких эпитетов или даже вообще не говорить о смерти, если содержание „письма“ этого прямо не требует.

Такой подход мне казался тогда (и сейчас) нравственно чистым и честным. И я его принял для себя.

В письме от 8 июня 84 г. (№ 547) Л. К. пишет о „воскрешении М. П. — в науке и в жизни“. Это в точности соответствовало моему чувству. Я даже имею наглость думать, что сам оборот Л. К. переняла от меня. Занимаясь воскрешением Бронштейна, я исходил из содержания и назначения публикации. Врезка к публикации в журнале „Квант“ огорчила Алексея Ивановича тем, что там „Ни слова о его участи!“ (4.04.87. Письмо 595). Но „Квант“ — журнал для старших школьников, увлеченных физико-математическими науками. И сами по себе главы из книги М. П. — в таком журнале — не требовали, на мой взгляд, рассказа о его судьбе. Врезка очень краткая, а как кратко рассказать о том ужасном горе, которое постигло миллионы? Я не умею. Но, главное, для воскрешения этого и не требуется.

Это требуется для понимания истории родной страны. И в других публикациях я по мере сил и способностей это делал.

Есть существенная разница в восприятии разных поколений. При всей горечи и ненависти к злодеям, люди моего поколения, не пережив того, что досталось Л. К. и А. И., видимо, обречены на некоторую „бесчувственность“. Могу лишь засвидетельствовать, что Лидия Корнеевна своими книгами сделала возможным для меня и, надеюсь, для следующих поколений почувствовать, каково это жить, „под собою не чуя страны“». — Примеч. Г. Е. Горелика.

829

Начиналась перестройка, и Л. К. впервые за последние пятнадцать лет была приглашена выступить 30 мая на Пастернаковских чтениях в Литературном институте. Когда объявили ее выступление, весь зал встал. А на следующий день «Лит. газета» упомянула ее до этого запрещенное имя среди выступавших. Для Лидии Чуковской начиналась полоса возвращения на родину ее статей и книг.

830

Это — последнее письмо от Алексея Ивановича. Получив это письмо, Л. К. записывает в дневнике: «Как страшно изменился почерк… Алексей Иванович… Алексей Иванович. Он, наверное, сейчас весь в молитве о Маше. Почерк, почерк и мужественность, а под спудом — прощание» (дневник, 23 июня 1987 г.). И еще запись через две недели: «Умер Алексей Иванович. Сегодня утром, 7 ч. 35 м. Самая страшная строка из его последнего письма мне: „не успел окончить работу в срок“» (9 июля 1987 г.).

*

Указатель составила Л. А. Абрамова.

Цифры соответствуют номерам писем.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка (1929–1987)"

Книги похожие на "Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка (1929–1987)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лидия Чуковская - Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка (1929–1987)"

Отзывы читателей о книге "Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка (1929–1987)", комментарии и мнения людей о произведении.