Ростислав Плятт - Без эпилога

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Без эпилога"

Описание и краткое содержание "Без эпилога" читать бесплатно онлайн.

Много блестящих ролей сыграл в театре и кино Ростислав Янович Плятт. Зрители разных поколений помнят его в спектаклях «Дни нашей жизни», «Нора», «Госпожа министерша», «Бунт женщин», «Леший», «Шторм», «Милый лжец», «Дальше — тишина», в фильмах «Подкидыш», «Весна», «Семнадцать мгновений весны» и др.

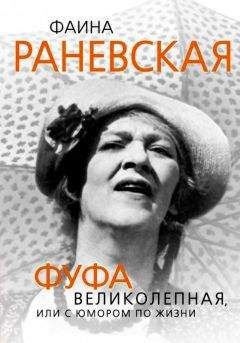

Актер рассказывает о своей многолетней работе на московских сценах — в Театре-студии под руководством Ю. Завадского, в Театре имени Моссовета. О режиссере Ю. Завадском, актерах В. Марецкой, Н. Мордвинове, О. Абдулове, Ф. Раневской, Л. Орловой. В портретную галерею входят видные деятели советской и зарубежной культуры — А. Попов, М. Ромм, К. Симонов, Ч. Чаплин.

Книга иллюстрирована.

Для широкого круга читателей.

Милая, дорогая, очаровательная Софья Владимировна! На этой сцене я обожал Вас и оскорблял, делал Вам крупные и мелкие пакости, шпионил за Вами и вновь объяснялся Вам в любви — так было в «Норе», «Валенсианской вдове», «Куске мяса». И в каждой из ролей, когда мне предстояло играть с Вами, я волновался, как ученик, и старался поближе подобраться к самочувствию мастера — ведь я играл с Гиацинтовой! Никогда не забуду удивленные глаза Арама Ильича Хачатуряна, писавшего музыку к «Валенсианской вдове», на первой оркестровой репетиции арий женихов. Его совершенно озадачило нахальство, с которым не знающие нот слухачи, какими являлись мы с Аркадием Григорьевичем Вовси, рванули на полном, с позволения сказать, звуке свои любовные арии. Но и Вовси, и я находились в фазе экстаза — мы пели для Гиацинтовой!»

Существует точка зрения, что Гиацинтова — холодный и расчетливый мастер, владеющий блистательной техникой, и этим, дескать, мешает зрителю непосредственно воспринимать ее творения. Не знаю! При мне шла ее работа над «Норой», и я был свидетелем как раз обратного, когда, распахивая текст, она все время искала почву для эмоциональных взрывов. В финальной сцене Норы и Гельмера есть такой момент: Гельмер — Норе: «Тогда остается предположить только одно, что ты меня больше не любишь?» Нора: «Да, в этом-то все и дело». У меня до сих пор стоит в ушах отчаянный вопль Гиацинтовой — иначе не назовешь то, что вкладывала она в короткое «да», заменив запятую после него на минимум три восклицательных знака. И затем добавляла: «В этом-то все и дело». И становилось ясно, что значит для нее самой крушение их «кукольного домика».

В Театре имени Ленинского комсомола и состоялся мой переход в лагерь положительных персонажей, который гораздо легче было осуществить в условиях именно другого театра, где меня, к счастью, меньше знали. Мы репетировали тогда пьесу Голсуорси «Окна». Интересная пьеса, ее очень остро ставила Бирман, и мы увлеклись этой работой. Я играл там мистера Блэя — мойщика окон. Одна из линий роли заключалась в том, что его дочь, которая лет до четырнадцати была очень хорошей девочкой, потом ушла на панель. Воспоминания об этом — «пунктик» старика. И вот в последнем акте, получив расчет в доме, где он работал, Блэй в сюртуке, цилиндре, торжественный и пьяный, появляется, шатаясь, ведя за руку… призрак дочери, кажущийся ему. Судите сами, тут есть нечто заманчивое для актера!

И вдруг нам объявляют, что эта работа консервируется и мы будем репетировать пьесу какого-то Симонова «Парень из нашего города». У меня роль Аркадия Бурмина — военврача. В этой роли мне предстояло любить хорошей чистой любовью девушку, любить друга, участвовать в бою с врагами моей Родины и умереть от раны, полученной на боевом посту. Ничем подобным на сцене до этого я не занимался. «Обычно» я пользовался любовью продажных женщин, отравлял и убивал хороших людей, сводничал, шпионил. Теперь мне предстояло полное обновление — это одно уже было для меня большим событием. Но кроме того, как я понял в дальнейшем, ко мне пришла прелестная роль. Я не помню процесса работы над ней. По-моему, никакого «процесса» и не было, текст сразу поманил к себе, запал в душу, и я запылал нежной любовью к этому образу. В новом коллективе работать в новом качестве мне, естественно, было гораздо легче, чем на глазах, скажем, Фивейского, Мордвинова или других моих товарищей по Театру Завадского: «Батюшки! Плятт умирает на сцене праведной смертью!»

Никакие «проверяющие» глаза за мной не следили, я чувствовал себя свободно и спокойно репетировал. В сорок пять дней был поставлен Берсеневым этот спектакль, довольно знаменитый в ту пору в Москве. Это было весной 41-го года. Огромная пресса, поток рецензий! Правда, некоторые критики упрекали Симонова за известную стандартность образа Бурмина в первой его части. Но упрекавшие не учитывали, что «изюминка» роли была в ее изменяемости: от знакомого образа интеллигентного «недотепы» — к военврачу Бурмину, умиравшему так, как и должен умирать советский патриот.

И вот день премьеры. Помню, как вышли мы начинать спектакль и сказали первые слова, стесняясь текста, казавшегося нам далеко не совершенным, — то ли дело Голсуорси! Спектакль был принят прекрасно. Мы не понимали сначала, в чем дело? А совершалось обыкновенное чудо театра — зрительный зал, как говорится, «принял спектакль на себя», смеялся, плакал, аплодировал. Все происходившее на сцене было ему близко. Герои пьесы сидели в партере. Ведь это была первая советская пьеса о героях Халхин-Гола. Так произошло рождение спектакля, полюбившегося зрителю тех лет. А потом вспоминается военная жизнь «Парня из нашего города» — мы играли его и осенью 41-го года, и позднее, в 42-м году, я играл его в другом театре. А как слушал пьесу зал, в котором сидели военные: многие из них со спектакля уезжали на фронт! Военное время подсказывало свои акценты. У меня в роли Бурмина была фраза: «А ведь меняет война человека, начинаешь понимать, что в жизни главное, а что мелочь!» Когда-то я говорил эту фразу проходно, а теперь понял, каким «курсивом» ее нужно выделить.

Подошли тревожные дни октября 41-го года, началась эвакуация. Театр имени Ленинского комсомола уехал в положенное ему время. Я остался: у меня были тяжело больны родители. Почти три года прожили мы с «великой троицей» в дружбе и творческих поисках. Я получил многое, не говоря уже о том, что каждый из них сам по себе являлся объектом для изучения. Вспомнилась фраза Станиславского: «Мы не нанимали актеров, мы их коллекционировали». Да, в каждом из них было что-то «отборное». Они были посланцами оттуда, от тех славных времен, когда рождалась «система» Станиславского, когда гремела слава Первой студии МХАТа, когда им доводилось играть с великими стариками МХАТа!

Не знаю, жив ли кто-нибудь из знаменитых второмхатовских гвардейцев… Вряд ли… А скоро и рассказать о них будет некому, начинает вымирать мое поколение зрителей, помнящих MXAT 2-й. Из жизни нашей страны искусственно вынут целый пласт замечательной театральной культуры, и вряд ли в таком качестве он когда-нибудь повторится.

Военная Москва

…«Граждане, воздушная тревога!» — это привычное для москвичей на первом этапе войны сообщение меня лично обрекало на действия, прямо противоположные инструкции. Накинув пальто, я устремлялся по лестнице своего дома, минуя бомбоубежище, в опустевший переулок и мчался по улице Станиславского на улицу Качалова в ДЗЗ, Дом звукозаписи, где помещались радиостудии. Надо было вовремя появиться у микрофона, чтобы не сорвать очередную передачу.

В моменты этих «кроссов» я думал только об одном: успеть! Когда же пришло время вспоминать, все происходившее тогда представилось мне в каком-то нереальном свете: по пустым улицам большого города, в темноте, озаряемой вспышками зенитного огня, бежит длинный человек, шарящий перед собой палкой, чтобы не споткнуться… Нет, это не из какого-то спектакля! Вообще-то в эти минуты я ничем не рисковал, разве только мог нарваться на патруль. Но однажды мне показалось, что объектом стрельбы являюсь я, — в нескольких метрах впереди меня из двора рядом с ДЗЗ грохнула в небо невидимая мне огневая точка, и на секунду я ослеп и оглох, ощутив себя уже в мире ином. Не могу забыть еще один грохот, уже фашистской фугаски, той, что выкосила часть Старой площади, я в это время находился в доме по улице Немировича-Данченко, но удар был такой силы, что казался совсем рядом. Я выбежал на улицу, думая, что мой дом уже развален. В этот миг в здании ЦК погиб драматург А. Афиногенов. Это были тревожные дни второй половины октября 41-го года, когда Москва стала, в сущности, прифронтовым городом.

Уже завершилась эвакуация почти всех московских театров, кроме остававшегося в столице Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В опустевшем помещении Мюзик-холла на площади Маяковского проходил невесть откуда взявшийся чемпионат французской борьбы. А по улице Горького сновали в своем экзотическом оперении цыганки (не путать с труппой «Ромэн»), азартно предсказывавшие будущее доверчивым горожанам.

В послевоенные годы очень трудно было объяснить, как тогда существовала Москва — малолюдная и темная, без огонька в наступавшей темноте, а мы в те годы к ней привыкли. Помню, во время очередной воздушной тревоги днем, уже весной 42-го года, я схоронился в каком-то подъезде в районе Пушкинской площади, а после отбоя тронулся в путь к Залу имени Чайковского. На этом перегоне мне повстречался один человек. А вместе с тем Москва не была пуста: она трудилась, оборонялась, жила. Оказавшись прифронтовым городом, она опоясалась противотанковыми рвами, металлическими ежами, лесными завалами; на въездных путях стояли противотанковые орудия, повсюду виднелись следы противовоздушной обороны. На строительстве оборонных сооружений работало около полумиллиона москвичей. А враг был рядом. Выйдешь на балкон на уровне седьмого этажа, откуда далеко видно, и где-нибудь в районе Химок — дымы, фронтовые дымы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Без эпилога"

Книги похожие на "Без эпилога" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ростислав Плятт - Без эпилога"

Отзывы читателей о книге "Без эпилога", комментарии и мнения людей о произведении.