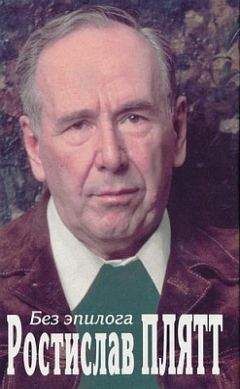

Ростислав Плятт - Без эпилога

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Без эпилога"

Описание и краткое содержание "Без эпилога" читать бесплатно онлайн.

Много блестящих ролей сыграл в театре и кино Ростислав Янович Плятт. Зрители разных поколений помнят его в спектаклях «Дни нашей жизни», «Нора», «Госпожа министерша», «Бунт женщин», «Леший», «Шторм», «Милый лжец», «Дальше — тишина», в фильмах «Подкидыш», «Весна», «Семнадцать мгновений весны» и др.

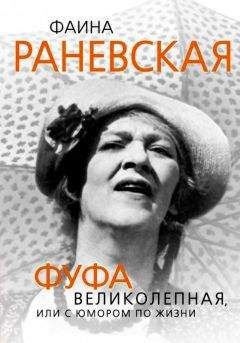

Актер рассказывает о своей многолетней работе на московских сценах — в Театре-студии под руководством Ю. Завадского, в Театре имени Моссовета. О режиссере Ю. Завадском, актерах В. Марецкой, Н. Мордвинове, О. Абдулове, Ф. Раневской, Л. Орловой. В портретную галерею входят видные деятели советской и зарубежной культуры — А. Попов, М. Ромм, К. Симонов, Ч. Чаплин.

Книга иллюстрирована.

Для широкого круга читателей.

Увы, пребывание Серафимы Германовны в нашем Театре имени Моссовета — не лучшая пора ее жизни. В списке ее ролей, сыгранных у нас, — Фтататита в «Цезаре и Клеопатре» Шоу, сиделка Портер — «Орфей спускается в ад» Уильямса, Войницкая в «Лешем» Чехова, Мать в «Жизни Сент-Экзюпери» Малюгина, Карпухина в «Дядюшкином сне» Достоевского, — но все это не по ее масштабу, не по ее творческой неутоленности — так уж складывался репертуар.

И все-таки она поражала. Бывалый человек, драматург Артур Миллер, видевший ее в «Дядюшкином сне», рассказывал потом, вспоминая ее Карпухину, что такое он еще нигде не видел. Ясно, что он имел в виду не просто и не только исполнение роли, но и огромную индивидуальность. Вот что, надо думать, его пронзило.

Когда уходят такие, как Бирман, хочется удержать в памяти ее создания, хочется рассказывать о ней всем, не знавшим Бирман в ее расцвете, хочется, наконец, наследовать то драгоценное, чем украсила она русское, советское театральное искусство.

Я начал смотреть Бирман где-то во второй половине двадцатых годов. Вот уже и более полувека прошло, а я до сего дня помню ее роли, что называется, на слух, на вкус, на цвет — так все делаемое ею было отчетливо, объемно, ярко. Она изобретала для своих ролей интереснейшие подробности. В «Эрике XIV» в роли Вдовствующей королевы она придумала какой-то шуршащий звук, с которым, как зловещая ящерица, возникала в темных дворцовых коридорах. И это было настолько «оттуда», что М. Чехов иногда просил ее: «Сима, пошурши…» Она придумала какой-то необъяснимо подлый голос, которым напевала куплеты из «Сильвы» для своей маникюрши Тамары в «Евграфе — искателе приключений» Файко. Трощина в «Чудаке», девка Меря в «Блохе», королева Анна в «Человеке, который смеется», Улита в «Тени освободителя», потом в Театре МГСПС — Васса Железнова и Мать в «Салют, Испания!», в Театре имени Ленинского комсомола — Мать в пьесе «Мой сын» Ш. Гергейя и О. Литовского, доктор Анна Греч в симоновском «Так и будет», Софья в «Зыковых». Все это нельзя забыть!

А ее создания еще в Первой студии МХАТа, ее фильмы, выступления в Домах творческой интеллигенции! Ее книги «Путь актрисы» и «Судьбой дарованные встречи», написанные кровью сердца, — насквозь личные и потому удивительные.

Но главное в ней, чему хотелось бы следовать, — ее подвижническое, фанатическое, бескомпромиссное, яростное, любовное отношение к театру!

Серафима Германовна умирала в Ленинграде. Ее близкие рассказывали, что, уже будучи в больнице, с помраченным сознанием, она пыталась репетировать «Синюю птицу» с соседями по палате, торопясь показать эту работу обожаемому ею Станиславскому! Неукротимая, она и умерла по-бирмановски — ни дня без театра!

Как режиссер она буквально завораживала актеров количеством режиссерских предложений. Она говаривала сама про себя: «Меня надо делить на 360». И так оно и было. Ее безудержная фантазия не всегда умещалась в рамках реального. Возможно, из сорока предложений к маленькому куску роли надо было отбросить тридцать восемь, но два драгоценных решали роль. Часто она боролась с «застольем», предпочитая работу на ногах. «Тело суфлирует душе», — любила она повторять.

Помню, как в Театре имени Ленинского комсомола, когда она ставила горьковских «Зыковых» и сама играла в них Софью, она попросила актеров, еще не выучивших наизусть ни слова, взять в руки роли и примерно в течение недели (!) размизансценировала четыре акта горьковской пьесы, создавая сложнейший рисунок для каждой роли и деспотически требуя точнейшего выполнения заданного. Это был, конечно, эксперимент, это было, как говорится, «не по школе», но она это делала в яростной полемике с «сидячими» репетициями. Ее надо было уметь понимать, следить за ее показами зорко. И те актеры, которые этому следовали, всегда выигрывали. Я лично следовал ее советам. Когда мы репетировали «Лешего», где она играла мою мать, я по-разному слушал речь профессора. Она предложила мне впиться взглядом в Серебрякова и держать его «на мушке» всю сцену, вплоть до начала моего ответного монолога. По прямой логике это было неверно — начать сверлить глазами, еще не услышав предложений. Но она уверила меня: Войницкий «чует» заранее, что предложит профессор. Я попробовал ее вариант и понял его правоту. Этот мой пронзительный взгляд безотказно обострял то нервное напряжение, которое я копил для моего взрыва.

Она умела и любила спорить. Совершенно терялась, когда сталкивалась с «наукообразными» определениями. У нас в труппе был очаровательный человек и хороший актер Олег Николаевич Фрелих. У него была манера держаться как-то «над землей», но все земное он понимал прекрасно. В «Зыковых» он играл лесничего Муратова. И как-то в свою очередь он попал под разгром, учиненный Серафимой Германовной. «Ваш Муратов никогда не был в лесу», — начала она, но не успела продолжить — лукавый Фрелих вкрадчиво спросил: «Серафима Германовна, вы претендуете на мелодику фразы или на ее смысловое решение?» Все, нокаут! Она ушла от ответа и перенесла огонь на его партнеров.

Сегодня она показалась бы старомодной со своей неукротимой ненавистью к актерскому каботинству, к ртам, жующим что-то на репетиции, к вялому виду актера и особенно актрисы, к шумному топанию рядом со сценой или за кулисами — это в области театрального быта, где, увы, сегодня дозволено, в общем, все. Сегодня она показалась бы старомодной со своей страстью к образному поиску, образному слову, к сложному гриму и костюму — это в области театральной практики, где, увы, сегодня столь распространена актерская манера идти от себя, не двигаясь никуда! В иных ролях она казалась актрисой вычурной, слишком резкой и педалирующей. Но… послушайте ее в радиопередаче, поставленной Н. В. Литвиновым «Простите нас» по рассказу Ю. Бондарева, где она играет старую учительницу, забытую учениками, — какой предельной, идущей от себя простотой наполнены ее интонации, как тихо, скромно и вместе с тем проникновенно звучит ее голос — она могла и так…

Когда в Театре имени Ленинского комсомола отмечалось семидесятилетие Гиацинтовой, я там уже не работал, но ленкомовцы попросили меня, зная о наших с Софьей Владимировной теплых отношениях, «командовать парадом» на торжественном вечере.

Я начал свою речь так: «Товарищи! Более полувека тому назад, сама не подозревая, что этим она дает миру, родилась наша дорогая Софья Владимировна! Это событие было ярчайшим явлением русской общественной жизни после отмены крепостного права! Первым словом, которое произнесла маленькая Соня, было слово «ТЛАМ»… и именно это, как утверждают крупнейшие «гиацинтоведы», дало впоследствии толчок к образованию таких театральных организмов, как TPAM и ныне существующий Театр имени Ленинского комсомола. Не надо много говорить о популярности нашей дорогой юбилярши, достаточно указать на то, что именем Гиацинтовой названы Софийская набережная в Москве, Софийский собор в Киеве и столица наших друзей болгар София, что по-болгарски звучит как Софья!

Не лишним будет напомнить, что именно в Киеве создавалась последняя кинокартина с участием Софьи Владимировны, известная всему прогрессивному человечеству под названием «Падение Берлина», и, наконец, вспомним о том, что именем Гиацинтовой были названы женщины, чтимые во всем мире: Софья Перовская, Софья Ковалевская, Софи Лорен и Сара Бернар.

Софья Владимировна, дорогая!

Я с восторгом подчинился приказу Вашего театра «командовать парадом» на сегодняшнем торжестве. Меня взволновала возможность выйти рядом с Вами в день Вашего праздника на эту сцену, где столько было мною пережито и вместе с Вами и — из-за Вас! И тут лирическая часть моего существа возобладала над комедийной. Я понял, что прежде всего мне хочется рассказать Вам в немногих словах о том, сколь многим я обязан Вам в моей жизни человека, зрителя и актера.

Мне легче говорить от себя, но ведь, говоря «я», я подразумеваю «мы» и тем самым говорю от зрителей и актеров моего поколения. С тех пор как я, не будучи еще театральным студийцем, начал выпрашивать контрамарки у симпатичнейшего человека, главного администратора МХАТа 2-го Дмитрия Александровича Кленова и пересмотрел весь репертуар МХАТа 2-го, зачастую просто зайцем, сидя на ступеньках Незлобинского бельэтажа, — вот с тех пор я стал Вашим поклонником. Вашим рабом.

В хоре редкой по количеству талантов труппе МХАТа 2-го я всегда с особым трепетом улавливал неповторимый гиацинтовский голос и оставлял свое сердце Вашим героиням, таким разным — красивым, очаровательным, трогательным и лукавым, смешным и простодушным, злым и опасным, но всегда блистательно умным. Не тем качеством ума, от которого холодеют сценические создания, но тем, когда я, зритель, насладившись непосредственностью и живостью исполнения, ценю высочайшее мастерство актера-творца. Став театральным студийцем, я из просто поклонника превратился в Вашего поклонника и ученика. Прошли годы, и мне выпала честь уже на этой сцене стать Вашим партнером и учеником; еще прошли годы, и вот я прихожу в Ваш театр как Ваш поклонник и ученик!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Без эпилога"

Книги похожие на "Без эпилога" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ростислав Плятт - Без эпилога"

Отзывы читателей о книге "Без эпилога", комментарии и мнения людей о произведении.