Николай Платонов - Курбский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

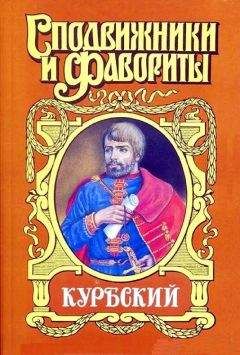

Описание книги "Курбский"

Описание и краткое содержание "Курбский" читать бесплатно онлайн.

Исторический роман Н. Плотникова переносит читателей в далекий XVI век, показывает столкновение двух выдающихся личностей — царя-самодержца Ивана IV Грозного и идеолога боярской оппозиции, бывшего друга царя Андрея Курбского.

Издание дополнено биографической статьей, комментариями.

— Чем прогневал я тебя, владыко, что дар ты мой крестом очищаешь?

Все замолчали, выжидая. Филипп взглянул прямо, устало.

— Не твой дар я очищал, а руку раба твоего Федора, — твердо сказал он и опустил глаза.

Иван не знал, что ответить. Гнев нарастал, а он загонял его под спуд — запоминал все взгляды и все улыбки, мельчайшее движение в лицах — все, чтобы потом обдумать. Но сейчас будет продолжаться обед, и все поймут, что, несмотря на некоторые разногласия, царь и митрополит всея Руси заодно.

И обед продолжался, к разочарованию некоторых и к облегчению других, как обычный обед у царя — благочинно и не спеша, с переменой блюд, негромкими пустыми разговорами и сонливыми длинными паузами. Это был не разгульный пир, который для многих будет этой ночью, когда останутся только свои. Но может быть, если на царя найдет благочестивость, никакого пира не будет. А может быть, и сейчас это только притворство, и вот он неожиданно крикнет свое утробное, дикое: «Гей!» — и ринутся слуги, сверкнет сталь. Один Малюта Скуратов, который скромно подбирал лепешкой остатки киселя, знал, что сегодня ничего такого не будет.

После обеда Иван Васильевич обычно крепко спал часа два, но сегодня не мог заснуть. Смелость митрополита его уязвила и напугала: ведь Филипп знал, как поплатился князь Овчинин за намек на Федора Басманова. Значит, церковные иерархи тоже против него восстали. Откуда ждать удара? Удельный князь Владимир Андреевич[141], конюший Челяднин, Дмитрий Ряполовский, Куракины и Пронские… Нет, эта крепость не спасет — надо укреплять Вологду, свозить туда ядра и порох, человек пятьсот стрельцов-опричников. Ведь из Вологды по Сухоне можно уплыть в Двину, а по Двине — в Архангельск, где будет ждать английский корабль, который отвезет его с семьей к королеве Елизавете. Да, мудр он, что все подготовил: посол английский Дженкинс в русском платье был тайно приведен в спальню царя, и было ему на словах сказано о такой просьбе, которую нельзя доверить никому. Знают об этом Алексей Басманов да этот Дженкинс. Алексея тоже можно за что-нибудь убрать, чтобы не опозорил — не проболтался, а вот посла нельзя… Триста пушек для Вологды хватит? Можно и в монастырь уйти — разом все решится, как тогда исповедался он белозерским старцам…

Иван вздохнул и нахмурился — вспомнил ночь осеннюю, келью, треск свечей, черные мантии схимников, их прозрачные глаза, худые кисти рук. Он плакал, говоря им почти искренно: «…Среди темных и мрачных мыслей своих обрел я у вас малую зорю света Божьего — надежду уйти от мятежа и смятения мирского в пострижение, в приятие ангельского чина». Он упал в ноги испуганному игумену монастыря, прося уже сейчас отвести ему келью, куда он укроется, когда придет время. Игумен благословил его намерение. Уже тогда он стал потаенно как бы готовиться к монашеской жизни. И все, кого он приблизил, вместе с ним. Так родился «тайный орден» в Александровой слободе, монахи-опричники в черных шлыках, молящиеся на всенощном бдении во главе с игуменом-царем. С четырех утра до десяти молились они в храме, а потом шли в трапезную, где вкушали постное, слушая что-нибудь из жития святых. Так продолжалось по нескольку дней. Иные люди из бояр и дворян-земцев страшились этих монашествующих бдений больше торговых казней: слова «антихрист во храме» и «уже при дверях стоит» повторялись шепотом из дома в дом.

Иван не знал этого и никогда не узнал. Сейчас, вспоминая свои ночные великопостные службы, он ощущал тихую гордость. «Надо увеличить опричников с тысячи до полутора тысяч, — думал он, начиная дремать, — и набирать их надо в Костромском уезде, костромичи служат верно и жестко. А в Вологду я пошлю каменотесов и плотников, которые эту крепость строили, завтра же…» И он, угнездившись поудобнее, наконец заснул.

6

Время то останавливалось, и пульс отсчитывал удары на одном месте, то мчалось и проваливалось в никуда, и люди, очнувшись, с изумлением рассматривали в зеркале новые морщины и дымку усталости в глазах. Время то рождалось, то умирало, и никто не знал, что такое время, а в молодости никто и не думал о нем. Может быть, только умершим становилось понятно, что есть время-вечность, а есть просто промелькнувшая вереница дней. Им, умершим, открывалось это, или тем, кто при жизни переступил черту и ощутил ветер из Вселенной — дыхание Божие. Этот ветер-дыхание веял со звезд; ночью время было иным, чем днем.

Обо всем этом и о многом ином размышлял Андрей Курбский и в своем имении, и по дороге куда-нибудь, где собирались воевать на рубежах меж Русью и Литвой. Он любил размышлять о прочитанном или увиденном, но читал урывками: то война, то сеймы, то вызовы в королевский суд по жалобам соседей — все это мешало ему жить, как он хотел. За глаза его называли «гордец» или хуже — «перебежчик», а в глаза, улыбаясь, величали «князем Ковельским», хотя всем было известно, что Ковель — это не его родовой майорат, или по-русски вотчина, а город и земли, данные ему королем для укрепления с известной долей; доходов. Гордость его возмужала и окрепла, как задубевший панцирь из воловьей кожи, и никогда не возвращалось живое чувство раскаяния или слез. Он не искал больше смерти, как в Изборске, но не избегал опасности, он как бы онемел в каком-то смутном равнодушии, а многое перестал понимать.

Был тысяча пятьсот шестьдесят девятый год, в местечках и городах — везде шли жестокие споры о будущем Литвы: быть ей независимой и православной или быть частью королевства Польского?[142] Если независимой без Польши, то в союзе с Иваном Грозным, а может быть, во главе с князем из его семьи. А если с Польшей, то против Ивана, и это война без конца. Кроме того, под Польшей — это значит под властью римской церкви. Последнее больше всего отталкивало православную шляхту с Волыни и, конечно, Курбского, и поэтому все они, видя, что дело их проиграно, покинули сейм в Люблине и вернулись в свои имения. Но это не помогло: Волынь была просто объявлена владением короны, и, чтобы не потерять всего, они вернулись к Сигизмунду-Августу. Воевать с ним они не могли.

Так была подписана Люблинская уния, провозглашена шляхетская республика — Речь Посполитая, Литва и Польша слились в одно государство, с одним королем, сеймом и сенатом. Правобережные и левобережные земли по Днепру отошли к Польше — киевские, пинские и другие. («Исконно русские!» — думал втайне Курбский.) Были торжественно объявлены ограничения власти короля и неприкосновенность личности свободных людей, шляхтича мог судить только королевский суд, горожан — городской суд. Это была Pasta conventa, о которой, вспоминая деспотию Ивана Грозного, мечтал Курбский, — законы, гарантирующие права дворянства, вплоть до права подыматься против короля, если он нарушит свою присягу. Это могло совершиться по любому поводу — вооруженные конфедерации шляхты собирались то за («генеральная»), то против («рокош»), а в сейме власть короля ограничивалась «либерум вето». Она ограничивалась и сенатом, и иезуитами, и магнатами, имевшими свои замки и свои армии. «Да, они были свободны, эти князья, не то что у нас, — думал Курбский, — но как они использовали эту свободу? Королю в лицо дерзко говорили что хотели, меж собой устраивали войны, жгли деревни, осаждали имения, и не только дворяне, даже отцы церкви — католики против протестантов (это еще не так и плохо!), но и против друг друга: епископы Гнезненский Яков и Краковский Филипп устраивали сражения, где участвовала и артиллерия, и конница, и примирить их не могли ни король, ни сенат».

Вот этого не могло быть на Руси ни сейчас, ни в древности. Пьянство и словоблудие сопровождали многие празднества или съезды, где встречались и вместе напивались люди самых разных вероисповеданий и обычаев. Поляки называли это «свободой воли» и «свободой слова», а Андрей Курбский с отвращением говорил Константину Острожскому; «Как можешь ты по своей воле ходить на эти оргии? И есть и пить рядом с еретиками? Я тебя люблю, и мне это больно, спорить об истине не надо — ее надо защищать самой истиной!» На что добродушный, терпимый Острожский отвечал что-либо вроде: «Перед Богом все равны» — и сердил Курбского еще больше: для него не было равенства в вере. Его тайная и непоколебимая идея была идеей православной Руси, государства, сохранившего истинную веру в ее древней чистоте и простоте. И государство это должно управляться праведным царем, окруженным Избранной радой — мудрыми и праведными советниками. Не о том болела его душа, что прошли времена свободных удельных князей, его предков, а о том, что самодержцем российским стал полубезумный кровопийца, разоряющий страну и оскверняющий храмы.

Все было не так, как он мечтал, — ни там, на родине, ни здесь. Он хотел бы забыть многое и стать таким, как Константин Острожский. Он хотел бы служить православию и здесь, мечтая — а может, и даст Бог? — когда-нибудь привести к новому государю русскому все великое княжество Литовское, всех его дворян истинной веры, и для этого он переписывался с такими дворянами, ездил в Вильно и во Владимир, читал отцов церкви и спорил о вере, забыв совет покойного Николая Радзивилла Черного. Правда, самого его он не забыл. После смерти Николая Радзивилла партия протестантская ослабела, и все больше силы стали незаметно забирать иезуиты. Говорили, что епископ Виленский Валериан Проташевич по совету Варминского кардинала пригласил нескольких иезуитов к себе и думает открыть в Вильно «коллегиум» — иезуитскую светско-духовную школу для дворян.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Курбский"

Книги похожие на "Курбский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Платонов - Курбский"

Отзывы читателей о книге "Курбский", комментарии и мнения людей о произведении.