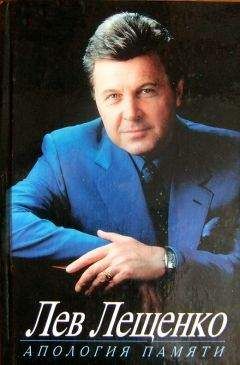

Лев Лещенко - Апология памяти

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Апология памяти"

Описание и краткое содержание "Апология памяти" читать бесплатно онлайн.

Прославленный певец Лев Лещенко рассказывает о том главном, чем одарила его судьба, — о встречах с замечательными людьми. На эстрадном поприще — это выдающиеся певцы, композиторы, поэты, музыканты, вместе с которыми ему довелось способствовать развитию и процветанию отечественной музыкальной культуры. На жизненных перепутьях — это и известнейшие, влиятельнейшие личности современного делового мира, и простые сограждане, дорогие зрители и слушатели — благодарная публика, без которой не может существовать ни один артист.

С этой характерной ролью связан в моей памяти Ряд парадоксальных актерских трансформаций. Дело в том, что по жизни Татьяна Ивановна лет на двенадцать старше меня, в то время как мой персонаж, естественно, должен быть старше героини Шмыги по меньшей мере лет на двадцать. Помню, каждый раз перед спектаклем Татьяна Ивановна перед выходом на сцену придирчиво осматривала меня, принимая участие в процессе превращения меня из молодого парня в пожилого, убеленного сединами синьора: «Левочка, а что, если еще морщин добавить? А вот сюда — седины… А то уж очень молодым ты смотришься даже сейчас…»

Видимо, наши совместные усилия не прошли даром, так как после этого мне наперебой стали предлагать характерные роли стариков. А в оперетте Тихона Хренникова «Белая ночь», в которой шла речь о гибели Российской империи, распутинщине, революции, взятии Зимнего и так далее, я играл роль казачьего есаула. Знаменитый тенор Алексей Феона, выступавший в роли Керенского, всякий раз не на шутку пугался и вздрагивал, когда я вылетал на сцену с криком: «Ваше высокопревосходительство, ополченцы сдались!» — «Что, что случилось?» — нервно спрашивал Керенский. «Дыбенко забрался наверх и строчит из пулемета! Вам бежать надо, бежать! Давайте, поскорее переодевайтесь в женскую одежду!»

В отличие от других моих ролей, эта роль была чисто драматической, я в ней не пел. И всю свою фантазию употребил на создание яркого образа «типичного» казачьего есаула, каким он мне представлялся, — сделал себе страшные усы, хищный горбатый нос, надел наискосок папаху, из-под которой выбивался лихой казачий чуб… Кроме того, я пытался как-то разнообразить свое внезапное появление в кабинете Керенского, возникая всякий раз оттуда, где меня меньше всего ждали. И каждый раз после этого Феона то ли шутя, то ли всерьез выговаривал мне по окончании спектакля:

— Что же это вы, голубчик, все время преподносите мне какие-то сюрпризы? Так ведь и заикой недолго стать…

— Но вы же должны испугаться, — оправдывался я. — Вот я и стараюсь сделать так, чтобы это выглядело как можно правдоподобнее…

Конечно же я хулиганил немножко, перегибал, так сказать, палку в смысле сценической условности. Но настоящим праздником души стала для меня работа над ролью Дулиттла из мюзикла Фредерика Доу «Моя прекрасная леди». Ансимов дал мне ее потому, что увидел, как я играю Дулиттла в своих студенческих отрывках. Я изображал Дулиттла не в привычном, набившем оскомину образе пьяницы-мусорщика, чуть ли не бомжа, а, напротив, подчеркивая в нем стремление к некоторой франтоватости и философствованию. У меня получался этакий нищий уличный философ, стремящийся хорошо выглядеть и производить приятное впечатление.

Но эта роль так и не состоялась по ряду различных причин. Одна из них заключалась в том, что на третьем курсе я стал испытывать серьезные проблемы с горлом и, соответственно, с голосом. Я месяцами не вылезал из ларингита. Дошло до того, что на одном из курсовых экзаменов Ансимов обеспокоенно спросил:

— Лева, что с тобой? Ты поступил к нам с ярким, выразительным голосом. А сейчас такое впечатление, что на нем словно бы какая-то пелена, он стал тусклым, вялым… Что случилось?

Я, честно говоря, ничего ему ответить не мог, так как и сам не понимал, в чем дело.

А в это время пришел к нам из Большого театра новый педагог, Петр Иванович Селиванов. Он-то и сыграл свою роль в последующих событиях. Дело в том, что я в это время почти перестал ходить на уроки к Павлу Михайловичу Понтрягину, у которого, как я Уже говорил, была довольно жесткая и экстраординарная система обучения вокалу. Поэтому, видимо, произошло то, чего и надо было ожидать, — я элементарно надорвался. Надорвал свой еще не окрепший в профессиональном смысле голос, берясь сразу за исполнение сложнейших вокальных вещей. Единственным выходом из этого положения (если, конечно, еще не поздно) была кардинальная смена педагогической методики. Сначала я это ощущал интуитивно, а потом все оформилось в ясно осознанную мысль. И я объявил своего рода «сидячую забастовку». Проходит месяц, второй, я на занятиях Понтрягина не появляюсь. Наконец он не выдерживает сам:

— Лещенко, вы почему пропускаете занятия?

— Горло болит, — отвечаю я.

Но он-то чувствует, что что-то здесь не так, что под всем этим явно просвечивает некая конфликтная ситуация. А проще говоря, начинает понимать и без моих объяснений, что я просто-напросто не хочу у него больше заниматься. Конечно же такое решение далось мне с немалым трудом, ибо именно Павлу Михайловичу я был, как никому другому, обязан всей моей гитисовской эпопеей. Но тем не менее надо было что-то делать…

И вот Павел Михайлович, как очень мудрый человек, сам делает первый шаг для разрешения назревшего конфликта. Встречает меня раз зимой на улице (а ходил он всегда почему-то без пальто):

— Лещенко, зайдите ко мне.

Захожу. Он говорит:

— Значит, так. Я вас перевел к другому педагогу по вокалу.

— К кому? — спрашиваю.

— К Селиванову Петру Ивановичу.

У меня, честно говоря, камень с души упал. И не потому, что был я так уж рад кандидатуре Селиванова, а потому, что добрейший Павел Михайлович тем самым избавил меня (и себя, соответственно) от тяжелого разговора, где я должен был бы неизбежно высказать слова упрека человеку, которому был обязан практически всем своим настоящим. Кроме всего прочего, я четко сознавал, что уже перерос ученический тренинг Понтрягина, коли, будучи студентом, по существу, являюсь полноправным артистом Театра оперетты. И потому, придя к Селиванову, сразу же задал ему более всего волновавший меня вопрос, который часто задавал Понтрягину:

— Петр Иванович, скажите, какой же все-таки у меня голос?

На что он ответил:

— Какая разница? Вам нужно не это. Главное, что вам сейчас надо, — найти свой, только вам присущий, естественный тембр, тот, который вам дан природой. С этого мы и начнем.

И мы начали работать по его методике. А где-то через месяц у меня чудесным образом прошел мой хронический ларингит, перестало болеть горло, вновь прорезался голос. Я начал петь, постепенно увеличивая нагрузку. Послушав меня, Селиванов сделал заключение:

— Конечно же у вас — высокий бас. И не нужно вам рваться в «чистый» баритон. Вот возьмите выходную арию Бориса или Галицкого…

Таким образом, голос мой восстановился в его прежнем диапазоне.

В оперетте я, правда, начал петь с этих пор гораздо меньше, чем раньше, чему тоже были причины, но уже другого свойства. Зато не упускал случая подхалтурить на многочисленных праздничных концертах, куда охотно приглашали нас, студентов. А что было делать, если за выступление платили по червонцу, а иногда и «пятнашку» давали? Это при стипендии-то в двадцать восемь рублей! Кроме того, я уже после первого курса начал ездить (кстати, с моей первой женой Аллой) на гастроли с группой артистов Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Плюс к этому снимался в эпизодах на «Мосфильме», где в актерской картотеке лежала моя фотография. Играть приходилось кого угодно — и немецкого солдата, и русского крестьянина, и революционера-подпольщика. Это были фильмы «Софья Перовская», «Сатурн» почти не виден», «Весна на Одере»…

За всем этим, естественно, не забывалась и учеба. Со временем я стал осознавать, что школа Понтрягина, несмотря на ее, так сказать, экстремальный характер, дала мне такую великолепную закалку, после которой мне уже не был страшен никакой творческий прессинг. Так что многие мои бывшие претензии к Павлу Михайловичу, светлая ему память, теперь мне кажутся не во всем обоснованными. Хотя, конечно, и меня было можно понять — любой человек, готовящийся к певческой карьере, делает на это ставку. А у него вдруг пропадает голос. Что он испытывает? Естественно, страх и отчаяние, перемежаемые вспышками надежды. С другой стороны, по большому счету, именно Понтрягин и Ансимов сделали меня тем, кто я есть сейчас. Ведь справедливости ради надо сказать, что и руководитель нашего курса Георгий Павлович Ансимов во времена моего обучения в ГИТИСе ставил перед нами, неопытными еще студентами, невероятно сложные, ничем, на первый взгляд, не обоснованные вокальные задачи. Мы порой были явно не способны справиться с предлагаемой нам учебной схемой.

Скажем, на третьем курсе он начал ставить с нами спектакль по пьесе Бертольта Брехта «Мещанская свадьба» с оригинальной музыкой Игоря Ефремова. Как музыка, необычайно трудная для исполнителя, так и сама пьеса требовали от исполнителей определенного уровня профессионализма. А где его было взять? Или, допустим, поручено мне было в ГИТИСе исполнять партию Короля из «Любви к трем апельсинам» — огромную по объему вещь со сложнейшей прокофьевской музыкой. Конечно, я старался как мог, выкладывался из последних сил. Но ощущение у меня было примерно такое же, как у человека, которого обучают плаванию, бросая его в бушующий водоворот.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Апология памяти"

Книги похожие на "Апология памяти" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Лещенко - Апология памяти"

Отзывы читателей о книге "Апология памяти", комментарии и мнения людей о произведении.