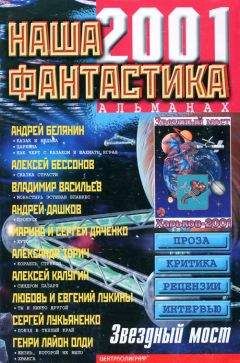

Андрей Дашков - Наша фантастика, №3, 2001

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Наша фантастика, №3, 2001"

Описание и краткое содержание "Наша фантастика, №3, 2001" читать бесплатно онлайн.

Третий выпуск альманаха целиком составлен из произведений писателей и критиков, принимавших участие в фестивале фантастической литературы «Звездный мост», который ежегодно проводится в Харькове. Фестиваль каждый раз собирает целое созвездие популярных писателей-фантастов, многие из которых представлены в этом альманахе. Вас ждет встреча с новыми и классическими произведениями С. Лукьяненко, Г. Л. Олди, В. Васильева, М. и С. Дяченко, Л. и Е. Лукиных, А. Белянина, А. Зорича, А. Дашкова, А. Бессонова, А. Калугина, молодых отечественных фантастов, а также интервью с Генри Лайоном Олди, анализ творчества известных писателей — классиков жанра, рецензии на новинки книжного рынка.

Далее — молчание.

— Когда критики анализируют классические литературные произведения, они зачастую ищут прототип каждого из персонажей. Нужно ли писать образы людей, богов и т. п., используя образцы из реального мира? И как у вас обстоит с этим?

— У нас всякий образ — собирательный. Не умеем мы взять реального человека и полностью отработать готовую кальку. Здесь, пожалуй, работает механика актера, входящего в роль. Что-то из пьесы, что-то из жизненного опыта, кусочек наблюдений, частица памяти, немножко самого себя… Когда все это складывается осколок к осколку, автор вдруг однажды изумляется: ожил! Нет, конечно, можно и вывести приятеля, да еще под реальной фамилией, чтобы «избранные» протащились: гляди, Гога! Вылитый! Только зачем это делать…

— Сейчас практически не пишут фэнтези в стихах. В принципе и раньше не писали, вернее, не называли этим термином, хотя можно привести примеры и Шекспира, и Шелли. Что можно посоветовать поэту, приступающему к написанию фэнтези-поэмы? И не планируете ли вы такое сотворить?

— Шекспир писал пьесы. Да, в стихах, но пьеса — особый жанр. А советовать что бы то ни было поэту, соберись он писать фэнтези-поэму, частушку или оду — гиблое дело. Никогда за такое не возьмемся: советовать поэтам. Сами же давно пишем одну большую поэму. Возьмите стихи из наших книг, сложите вместе — она, родимая, и получится.

— Раз речь зашла о Шекспире, то почему бы не написать пьесу-фэнтези? Проблема в трудности отразить в диалоге динамику действия? Или описать структуру мира? Или в чем?

— Вполне. Можно написать пьесу-фэнтези, пьесу-хоррор, пьесу-SF. И так далее.

Дело в другом — пьесы надо уметь писать. Это особый вид искусства. Где у тебя отнимают возможность текста от третьего лица (одни ремарки), где вынуждают обойтись диалогами, а это требует максимальной персонификации каждого действующего лица, где должен быть точно выстроенный событийный ряд, жесткая архитектоника, композиция, мастерский финал… Структура какого-то особого мира вообще может быть отражена не в тексте — в костюмах, декорациях, музыке, освещении, а это вообще епархия не драматурга, а режиссера и т. д. Это мы говорим как люди, немало лет отдавшие театру. А у О. Ладыженского еще и образование соответствующее. Очень это трудно — пьеса. Если честно, то мы сами давно ходим вокруг да около пьесы. И именно потому, что видим всю сложность проекта, до сих пор еще не рискнули. Но надеемся. Вот дуэт Дяченко рискнул: сделал пьесу «Последний Дон Кихот». Уже и поставлена «на театре». И на гастроли в Испанию театр съездил. Молодцы!

— В литературе фэнтези существует негласный запрет — практически полное отсутствие технологии в мире либо отсутствие ее описания. С чем это может быть связано и какими приемами может быть преодолено?

— Да оно давно преодолено. Технология ковки мечей и серпов. Технология постройки дома. Технология ткацкого ремесла. Технология лекарского ремесла. Примеров — тысячи. Только бери да используй. Не пересказывай, не излагай подробно, а держи за кадром, чтобы создавалось ощущение достоверности. Здесь дело не в запрете, а все в том же упрощении мира книги, основываясь только и исключительно на куцем опыте «упростителя». Пишешь про барона в замке — изволь хотя бы примерно представить, как замок отапливался, как вентилировался, чем освещался… Будет тебе технология. А вернее, ощущение реальности.

Примеры? Да сколько угодно! Желязны с его «Принцами Амбера», «Созданиями Света, созданиями Тьмы», да и многими другими романами; Ник Перумов с его «Техномагией»; да и один из основоположников жанра фэнтези Дж. Р. Р. Толкиен — тоже! У него, между прочим, Саруман и «пробойный огонь» (порох) изобрел, и орков светоустойчивых выводил; да и технология ковки Колец не только на магии замешана; и многое другое из технологии у Профессора есть, если читать внимательно. Список этот можно продолжить — и выйдет он ну о-о-очень длинным! Причем окажутся в нем произведения, по большей части весьма неординарные как с общелитературной, так и с фантастической точки зрения. В отличие от стандартных фэнтези-сериалов, где, действительно, никакой технологии не только не описано (зачастую это и впрямь не нужно) — но даже и не упомянуто. Вообще любые запреты и ограничения присущи не жанру, а части литераторов. Которые с удовольствием огораживают себя этими запретами, создавая уютненькое гетто. И потом возникает совершенно страшный критерий качества: «Хорошая книга! Читается легко!»

Сразу вспоминается один отзыв на наши книги: «Ваще-то, как и любой средний читатель, я слегка туповат, и, наверное, именно потому при чтении Олди, дабы понять, о чем, собственно, идет речь, мне приходится прикладывать существенные умственные усилия, а сие ни есть рулез». Конец цитаты.

Вот тебе, бабушка, и технология…

— Где провести границу между фэнтези и не-фэнтези? Есть произведения, которые по форме представляют собой научную фантастику, а по духу — фэнтези. Можно привести примеры Муркока, Вэнса. У Муркока произведения из одного цикла («Вечный Воитель») написаны в совершенно разных жанрах.

— Во-первых, споры до сих пор идут вокруг самого термина «фэнтези». Есть его наиболее широкая трактовка: «Фэнтези — это вид литературы, где действуют любые сверхъестественные силы, сущности и существа, которым автор не дает научного объяснения и которые не могут быть объяснены и классифицированы с точки зрения современной науки». Есть трактовка наиболее узкая: «Фэнтези — это род сказочной, волшебной литературы, где действие происходит в выдуманном или сильно преображенном фантазией автора мире, имеющем аналогом несколько идеализированное (европейское) средневековье и где обязательно должны иметься в наличии магия и, соответственно, маги (колдуны, ведьмы и т. д.), рыцари (воины), прекрасные принцессы (дамы, девицы) и различные мистические и мифологические существа (эльфы, драконы, гномы, орки, гоблины, феи и т. д.)». Плюс куча промежуточных определений. Если брать первое определение, то под категорию «фэнтези» попадают и «Мастер и Маргарита» Булгакова, и «Илиада» с «Одиссеей» Гомера, и «Фауст» Гете, и «Вий» Гоголя, и многое-многое другое. Если брать второе определение — тогда все эти и многие другие произведения у фэнтези автоматически отбираются. А есть еще так называемая «science fantasy» — т. е. фэнтези с попытками научного объяснения феномена чудесного и сверхъестественного. Яркие тому примеры — «Темный мир» Каттнера, «Операция „Хаос“» Андерсона, «Создания Света, создания Тьмы», «Этот бессмертный» Желязны, наш роман «Дорога» и т. д. То есть четких границ жанров просто не существует, каждый трактует их по-своему; да и нужны ли они кому-нибудь — эти четкие границы?

— Раскройте, пожалуйста, вашу технологию подбора имен, названий и т. п. У большинства авторов с этим вечная проблема. А вот у вас имена подобраны очень тщательно. В чем секрет?

— Проще привести пример. Вот работаем мы над новым романом «Богадельня». Этакий альтернативный XIV век, Европа, созданное нами герцогство Хенинг («Маг в Законе», «Жизнь, которой не было»…), рыцарский орден Колесованной Рыбы и все такое. Место действия: примерно наши Нидерланды, Фламандия, потом Испания, потом ближе к немцам и Восточной Европе…

Смотрим навскидку несколько книг из тех завалов, которые лежат рядышком и помогают ориентироваться по тем же именам: Шарль Де Костер, «Легенда об Уленшпигеле» и «Фламандские легенды», Томас Манн, «Избранник», трехтомная «История цивилизации» Германа Вейса, Марсель Пако, «Фридрих Барбаросса», Хинес Перес де Ита, «Повесть о Сегри и Абенсеррахах», рассказы Бальзака, полное собрание Вальтера Скотта (особенно дневники и статьи!), несколько словарей, «Песнь о Нибелунгах», европейские средневековые баллады (три антологии)… Это так, лишь то, до чего легко дотянуться не вставая из-за стола.

А дальше разобраться с именами очень несложно. Необходимо только чутье: это действительно имя твоего героя или оно только похоже? Опять же умение выбирать: например, Карл или Шарлемань? Матиас или Матиуш? Даже в самом трижды выдуманном мире у имен должна быть своя логика. Например, в «Сумерках мира» мы тщательно подбирали имена героев различных эпосов и раздавали их своим героям на основе характеров. Скажем, характер более спокойный, суровый, северный: Сигурд. Характер типичного азиатского наставника, но не с Дальнего Востока, а из Средней Азии: Фарамарз. И так далее.

Вообще-то рано или поздно имена начинают приходить сами. Как вершина айсберга.

— Кто ваши кумиры и антигерои? Пусть это будут как реальные люди, так и литературные персонажи.

— Не сотвори себе кумира — весьма мудрый принцип. К антигероям это относится в той же степени. Поэтому обойдемся без фамилий. Уважаем талант, преклоняемся перед добротой, восхищаемся любовью. Потрясены искренностью, умением прощать, бескорыстием. Ненавидим ложь, подлость, предательство. Брезгливы к гордыне. Терпеть не можем снобизм. Вот они: кумиры и антигерои.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Наша фантастика, №3, 2001"

Книги похожие на "Наша фантастика, №3, 2001" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Дашков - Наша фантастика, №3, 2001"

Отзывы читателей о книге "Наша фантастика, №3, 2001", комментарии и мнения людей о произведении.